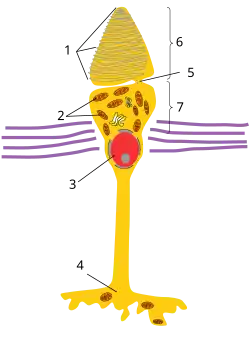

Колбочки

1 — мембранные полудиски;

2 — митохондрия;

3 — ядро;

4 — синаптическая область;

5 — связующий отдел (перетяжка);

6 — наружный сегмент;

7 — внутренний сегмент.

Ко́лбочки (лат. coni) — один из двух типов фоторецепторов, периферических отростков светочувствительных клеток сетчатки глаза, названный так за свою коническую форму. Это высокоспециализированные клетки, преобразующие световые раздражения в нервное возбуждение, обеспечивают цветовое зрение. Другим типом фоторецепторов являются палочки.

Колбочки чувствительны к свету благодаря наличию в них специфического пигмента — йодопсина. В свою очередь йодопсин состоит из нескольких зрительных пигментов. На сегодняшний день хорошо известны и исследованы два пигмента: хлоролаб (чувствительный к жёлто-зелёной области спектра) и эритролаб (чувствительный к жёлто-красной части спектра).

В литературе представлены различные, хотя и близкие числа колбочек в сетчатке человеческого глаза у взрослого человека со 100 % зрением. Так, в Rods and Cones[1] указывается число от шести до семи миллионов колбочек, большинство из которых содержится в жёлтом пятне. Обычно указываемое количество в шесть миллионов колбочек в человеческом глазу было найдено Остербергом в 1935 году[2]. Учебник Ойстера (1999)[3] цитирует работу Curcio et al. (1990), с числами около 4,5 миллиона колбочек и 90 миллионов палочек в сетчатке человека[4].

Размеры колбочек: длина — около 50 мкм, диаметр — от 1 до 4 мкм.

Колбочки приблизительно в 100 раз менее чувствительны к свету, чем палочки (другой тип клеток сетчатки), но гораздо лучше воспринимают быстрые движения.

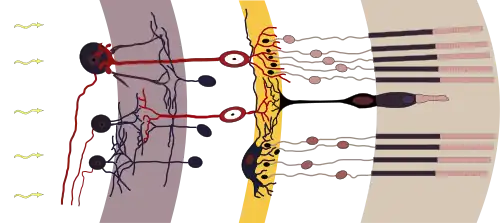

Строение фоторецепторов

Колбочки и палочки сходны по строению и состоят из четырёх участков.

В строении колбочки принято различать (см. рисунок):

- наружный сегмент (содержит мембранные полудиски),

- связующий отдел (перетяжка),

- внутренний сегмент (содержит митохондрии),

- синаптическую область.

Наружный сегмент заполнен мембранными полудисками, образованными плазматической мембраной, и отделившимися от неё. Они представляют собой складки плазматической мембраны, покрытые светочувствительным пигментом. Обращённая к свету наружная часть столбика из полудисков постоянно обновляется за счёт фагоцитоза «засвеченных» полудисков клетками пигментного эпителия и постоянного образования новых полудисков в теле фоторецептора. Так происходит регенерация зрительного пигмента. В среднем, за сутки фагоцитируется около 80 полудисков, а полное обновление всех полудисков фоторецептора, происходит примерно за 10 дней. В колбочках мембранных полудисков меньше, чем дисков в палочке, и их количество порядка нескольких сотен. В районе связующего отдела (перетяжки) наружный сегмент почти полностью отделен от внутреннего впячиванием наружной мембраны. Связь между двумя сегментами осуществляется через цитоплазму и пару ресничек, переходящих из одного сегмента в другой. Реснички содержат только 9 периферических дублетов микротрубочек: пара центральных микротрубочек, характерных для ресничек, отсутствует.

Внутренний сегмент это область активного метаболизма; она заполнена митохондриями, доставляющими энергию для процессов зрения, и полирибосомами, на которых синтезируются белки, участвующие в образовании мембранных дисков и зрительного пигмента. В этом же участке располагается ядро.

В синаптической области клетка образует синапсы с биполярными клетками. Диффузные биполярные клетки могут образовывать синапсы с несколькими палочками. Это явление называемое синаптической конвергенцией.

Моносинаптические биполярные клетки связывают одну колбочку с одной ганглиозной клеткой, что обеспечивает большую по сравнению с палочками остроту зрения. Горизонтальные и амакриновые клетки связывают вместе некоторое число палочек и колбочек. Благодаря этим клеткам зрительная информация ещё до выхода из сетчатки подвергается определённой переработке; эти клетки, в частности, участвуют в латеральном торможении[5].

Цветное зрение

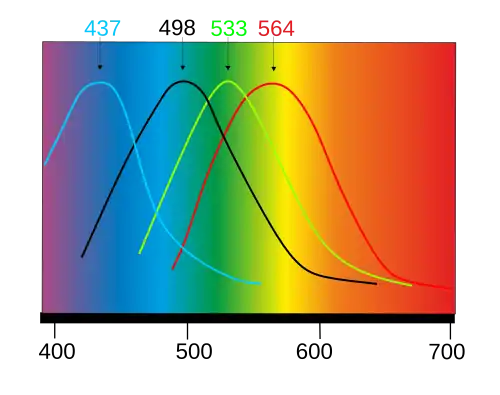

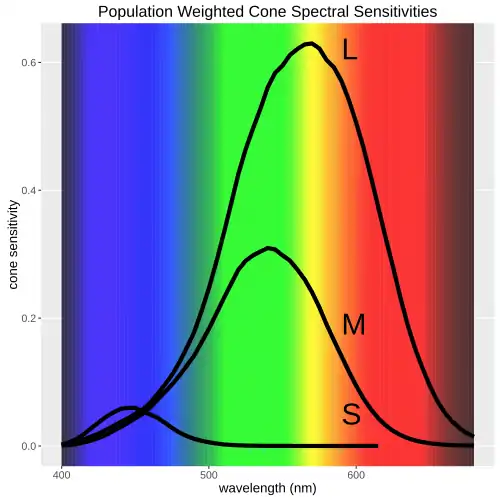

По чувствительности к свету с различными длинами волн различают три вида колбочек. Колбочки S-типа чувствительны в фиолетово-синей (S от англ. Short — коротковолновый спектр), M-типа — в зелёно-жёлтой (M от англ. Medium — средневолновый), и L-типа — в жёлто-красной (L от англ. Long — длинноволновый) частях спектра. Наличие этих трёх видов колбочек (и палочек, чувствительных в изумрудно-зелёной части спектра) даёт человеку цветное зрение.

| Название | максимум | Название цвета |

|---|---|---|

| S | 443 нм | синий |

| M | 544 нм | зелёный |

| L | 570 нм | красный |

Длинноволновые и средневолновые колбочки (с пиками в жёлто-красном и сине-зелёном диапазонах) имеют широкие зоны чувствительности со значительным перекрыванием, поэтому колбочки определённого типа реагируют не только на свой цвет; они лишь реагируют на него интенсивнее других.[6]

Пигмент, чувствительный к фиолетово-синей области спектра, названный цианолаб, у человека кодируется геном OPN1SW[7][8][9].

В ночное время, когда поток фотонов недостаточен для нормальной работы колбочек, зрение обеспечивают только палочки, поэтому ночью человек не может различать цвета.

Колбочки трёх видов распределены в сетчатке неравномерно[10]. Преобладают длинно- и средневолновые, коротковолновых колбочек гораздо меньше и они (как и палочки) отсутствуют в центральной ямке. Такая асимметрия объясняется цветовой аберрацией — изображение хорошо сфокусировано на сетчатке только в длинноволновой части спектра, то есть если количество «синих» колбочек и увеличить, чётче изображение не станет[11].

Примечания

- ↑ The Rods and Cones of the Human Eye. Дата обращения: 29 мая 2019. Архивировано 28 октября 2000 года.

- ↑ Osterberg, G. Topography of the layer of rods and cones in the human retina (англ.) // Acta Ophthalmologica : journal. — Wiley-Liss, 1935. — Vol. Suppl. 13, no. 6. — P. 1—102.

- ↑ Oyster, C. W. The human eye: structure and function (неопр.). — Sinauer Associates, 1999.

- ↑ Curcio, CA.; Sloan, KR.; Kalina, RE.; Hendrickson, AE. Human photoreceptor topography (англ.) // J Comp Neurol : journal. — 1990. — February (vol. 292, no. 4). — P. 497—523. — doi:10.1002/cne.902920402. — PMID 2324310.

- ↑ Н. Грин, У.Стаут, Д.Тейлор. Биология: в 3-х т. — Пер.с англ./ под.ред. Р.Сопера. — М.: Мир, 1993. — Т. 2. — С. 280—281.

- ↑ Д. Хьюбел. Глаз, мозг, зрение. — под ред. А. Л. Бызова. — М.: Мир, 1990. — 172 с.

- ↑ Nathans J., Thomas D., Hogness D. S. Molecular genetics of human color vision: the genes encoding blue, green, and red pigments (англ.) // Science : journal. — 1986. — April (vol. 232, no. 4747). — P. 193—202. — PMID 2937147.

- ↑ Fitzgibbon J., Appukuttan B., Gayther S., Wells D., Delhanty J., Hunt D. M. Localisation of the human blue cone pigment gene to chromosome band 7q31.3-32 (англ.) // Hum Genet : journal. — 1994. — February (vol. 93, no. 1). — P. 79—80. — PMID 8270261.

- ↑ Entrez Gene: OPN1SW opsin 1 (cone pigments), short-wave-sensitive (color blindness, tritan).

- ↑ Rods & Cones см. раздел The Receptor Mosaic. Дата обращения: 11 января 2018. Архивировано 27 января 2018 года.

- ↑ Brian A. Wandell, Foundations of Vision, Chapter 3: The Photoreceptor Mosaic. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года.