Наука Средневековья

Наука Средневековья включала в себя изучение физики, математики, биологии, медицины и натурфилософии в средневековой Европе, мусульманском мире и в странах Азии как Китай и Индия.

Европейская наука в Средние века включала в себя изучение природы, математики и натурфилософии в средневековой Европе . После падения Западной Римской империи и упадка знаний греческого языка христианская Западная Европа оказалась отрезанной от важного источника античной учености . Хотя ряд христианских священнослужителей и ученых, от Исидора и Беды Достопочтенного до Жана Буридана и Николая Орема, поддерживали дух рационального исследования, в Западную Европу в период раннего Средневековья пришелся период научного упадка. Однако к периоду Высокого Средневековья регион окреп и вновь оказался на пути к лидерству в области научных открытий. Научные достижения и открытия позднего Средневековья заложили основу научной революции раннего Нового времени .

По мнению Пьера Дюгема, основавшего академическое изучение средневековой науки как критики теории Просвещения об антиаристотелевской научной революции XVII века, различные концептуальные истоки этой предполагаемой революции лежат в XII—XIV веках, в трудах таких церковников, как Фома Аквинский и Жан Буридан.[1]

Мусульманский мир и золотой век ислама

Наука в средневековом исламском мире развивалась и практиковалась в течение исламского Золотого века при Аббасидском халифате Багдада, Кордовском эмирате, Аббадидах Севильи, Саманидах, Зияридах и Буидах в Персии и за ее пределами, охватывая период примерно между 762 и 1258 годами. Мусульманские научные достижения и изобретения охватывали широкий спектр дисциплин, особенно астрономию, математику и медицину. Другими предметами научных исследований были химия, ботаника и агрономия, география и картография, офтальмология, фармакология, физика и зоология.

Средневековая исламская наука называемая также как «Золотой век ислама», имела как практические цели, так и цель познания. Например, астрономия была полезна для определения Киблы, направления, в котором следует молиться, ботаника имела практическое применение в сельском хозяйстве, как в работах Ибн Бассаля и Ибн аль-Аввама, а география позволила Абу Зайду аль-Балхи составить точные карты. Исламские математики, такие как Аль-Хорезми, Авиценна и Джамшид аль-Каши, добились успехов в алгебре, тригонометрии, геометрии и арабских цифрах . Исламские врачи описали такие заболевания, как оспа и корь, и бросили вызов классической греческой медицинской теории. Аль-Бируни, Авиценна и другие описали приготовление сотен лекарств из лекарственных растений и химических соединений. Мусульманские физики, такие как аль-Хайсам, Бируни и другие, изучали оптику и механику, а также астрономию и критиковали взгляд Аристотеля на движение.

В Золотой век ислама (762—1258 годы) мусульманская наука и цивилизация процветала на обширной территории вокруг Средиземного моря и за его пределами в самых разных учреждениях вплоть до монгольского нашествия в Среднюю Азию, Персию и осады Багдада в 1258 году.

Контекст и история

Исламская эра началась в 622 году. В течение столетия ислам стал доминирующим мировоззрением в современной Португалии на западе и Центральной Азии на востоке. Золотой век ислама (примерно между 762 и 1258 годами) охватывал период Аббасидского халифата (750—1258) со стабильными политическими структурами и процветающей торговлей. Основные научные произведения античности были переведены на арабский язык, а иногда и на персидский . Исламская цивилизация унаследовала греческое, индийское и персидское влияние. Образовалась новая общая цивилизация, основанная на исламе. Наступила эпоха высокой культуры и инноваций, сопровождавшаяся быстрым ростом населения и городов. Арабская аграрная революция в сельской местности принесла больше урожая и улучшила сельскохозяйственные технологии, особенно орошение . Это поддерживало большую популяцию и способствовало процветанию культуры.[2] Начиная с IX века такие ученые, как Аль-Кинди[3] переводили на арабский язык индийские и греческие знания, включая труды Аристотеля . Эти переводы поддержали достижения ученых во всем исламском мире .[4]

Области исследования

Средневековые исламские научные достижения охватывали широкий спектр дисциплин, особенно математику, астрономию и медицину .[4] Другие предметы научных исследований включали физику, алхимию и химию, офтальмологию, географию и картографию . [a]

Химия

Ранний исламский период ознаменовался созданием теоретических основ алхимии и химии . Серно-ртутная теория металлов, впервые изложенная в "Сирр аль-халика " («Тайна творения», ок. 750—850 гг., ошибочно приписываемая Аполлонию Тианскому), а также в трудах, приписываемых Джабиру ибн Хайяну (написанных ок. 850—950 гг.),[5] оставалась основой теорий состава металлов вплоть до XVIII века.[6] Изумрудная скрижаль, загадочный текст, который все последующие алхимики, вплоть до Исаака Ньютона, считали основой своего искусства, впервые встречается в « Сирр аль-халика» и в одной из работ, приписываемых Джабиру.[7] В практической химии труды Джабира и персидского алхимика и врача Абу Бакра ар-Рази (ок. 865—925) содержат самые ранние систематические классификации химических веществ.[8] Алхимики также интересовались искусственным созданием таких веществ.[9] Джабир описывает синтез хлорида аммония (нашатыря) из органических веществ,[5] а Абу Бакр ар-Рази экспериментировал с нагреванием хлорида аммония, купороса и других солей, что в конечном итоге привело к открытию минеральных кислот латинскими алхимиками XIII века, такими как псевдо-Гебер.[8]

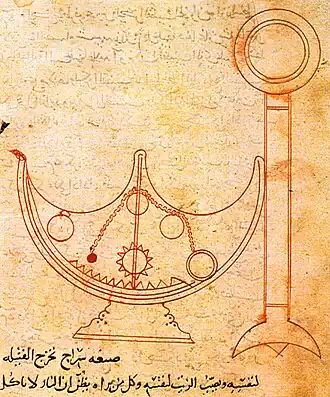

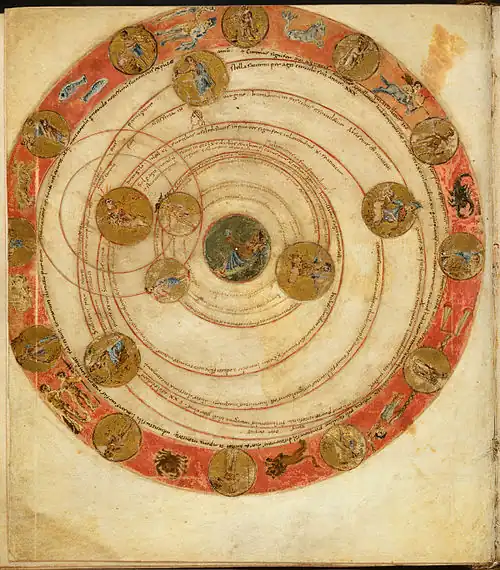

Астрономия и космология

Астрономия стала важнейшей дисциплиной исламской науки. Астрономы приложили усилия как для понимания природы космоса, так и для достижения практических целей. Одно из приложений включало определение Киблы — направления, в котором следует находиться во время молитвы . Другим направлением была астрология, предсказывающая события, влияющие на жизнь человека, и выбирающая подходящее время для таких действий, как начало войны или основание города. Аль-Баттани (850—922) точно определил продолжительность солнечного года. Он внес вклад в составление Толедских таблиц, которые астрономы использовали для прогнозирования движения Солнца, Луны и планет по небу. Коперник (1473—1543) позже использовал некоторые астрономические таблицы Аль-Баттани.

Аз-Заркали (1028—1087) разработал более точную астролябию, которая использовалась в течение многих столетий после этого. Он построил водяные часы в Толедо, обнаружил, что апогей Солнца медленно движется относительно неподвижных звезд, и получил хорошую оценку его движения для скорости его изменения. Насир ад-Дин ат-Туси (1201—1274) написал важную поправку к небесной модели Птолемея II века . Когда Туси стал астрологом Хелагу, ему предоставили обсерваторию и он получил доступ к китайским методам и наблюдениям. Он выделил тригонометрию в отдельную область и составил самые точные астрономические таблицы, доступные на тот момент.

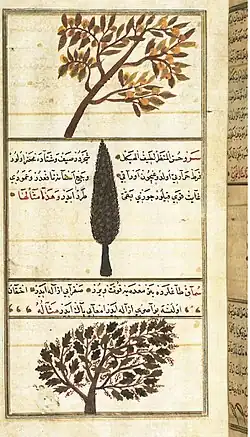

Ботаника и агрономия

Изучение окружающего мира распространилось и на детальное изучение растений. Проделанная работа оказалась непосредственно полезной для беспрецедентного роста фармакологии во всем исламском мире. Ад-Динавари (815—896) популяризировал ботанику в исламском мире своим шеститомным трудом «Китаб ан-Набат» ("Книга о растениях "). Сохранились только тома 3 и 5, а часть тома 6 реконструирована по цитируемым отрывкам. В сохранившемся тексте описывается 637 растений в алфавитном порядке от букв «син» до «йа», так что вся книга должна была охватывать несколько тысяч видов растений. Ад-Динавари описал фазы роста растений и образования цветов и плодов. Энциклопедия XIII века "Аджаиб <i id="mw-g">аль-махлукат»'' («Чудеса творения»), составленная Закарией аль-Казвини (1203—1283), содержала, помимо прочего, как реалистичную ботанику, так и фантастические рассказы. Например, он описал деревья, на ветках которых вместо листьев росли птицы, но которые можно было встретить только на далеких Британских островах.[10] Использование и выращивание растений было задокументировано в XI веке Мухаммадом ибн Ибрагимом ибн Бассалем из Толедо в его книге «Диван аль-филаха» («Суд по сельскому хозяйству»), а также Ибн аль-Аввамом аль-Ишбили (также известным как Абу ль-Хайр аль-Ишбили) из Севильи в его книге XII века «Китаб аль-филаха» («Трактат о сельском хозяйстве»). Ибн Бассаль много путешествовал по исламскому миру и вернулся с глубокими познаниями в области агрономии, которые помогли Арабской сельскохозяйственной революции . В его практичной и систематической книге описывается более 180 растений, а также способы их размножения и ухода за ними. Он охватывал листовые и корнеплодные овощи, травы, специи и деревья.[11]

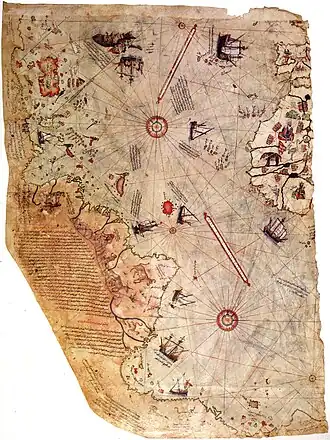

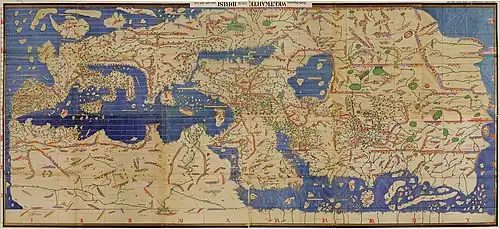

География и картография

Распространение ислама в Западной Азии и Северной Африке способствовало беспрецедентному росту торговли и путешествий по суше и морю вплоть до Юго-Восточной Азии, Китая, большей части Африки, Скандинавии и даже Исландии. Географы работали над составлением все более точных карт известного мира, основываясь на многих существующих, но фрагментарных источниках. Абу Зайд аль-Балхи (850—934), основатель школы картографии Балхи в Багдаде, написал атлас под названием «Цифры регионов» (Сувар аль-акалим).[12] Аль-Бируни (973—1048) измерил радиус Земли новым методом. Он включал наблюдение за высотой горы в Нандане (ныне в Пакистане).[13] Аль-Идриси (1100—1166) нарисовал карту мира для Роджера, нормандского короля Сицилии (правил в 1105—1154 годах). Он также написал « Tabula Rogeriana» («Книгу Роджера»), географическое исследование народов, климата, ресурсов и отраслей промышленности всего мира, известного в то время. Османский адмирал Пири Рейс (ок. 1470—1553) составил карту Нового Света и Западной Африки в 1513 году. Он использовал карты Греции, Португалии, мусульманских источников и, возможно, карту, составленную Христофором Колумбом . Он представлял собой часть важной традиции османской картографии.

Современная копия Tabula Rogeriana аль-Идриси 1154 года, перевернутая, север вверху.

Современная копия Tabula Rogeriana аль-Идриси 1154 года, перевернутая, север вверху.

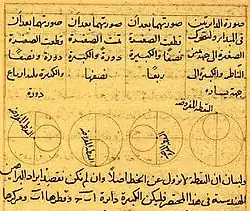

Математика

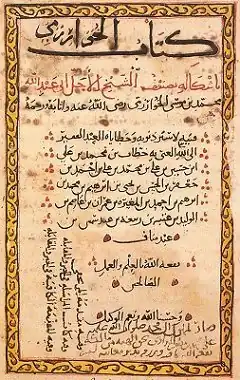

Исламские математики собрали, систематизировали и уточнили математику, унаследованную ими от Древнего Египта, Греции, Индии и Персии, и продолжили вносить собственные инновации. Исламская математика охватывала алгебру, геометрию и арифметику . Алгебра в основном использовалась для развлечения: в то время она имела мало практических применений. Геометрия изучалась на разных уровнях. Некоторые тексты содержат практические геометрические правила для съемки и измерения фигур. Теоретическая геометрия была необходимой предпосылкой для понимания астрономии и оптики, и она требовала многих лет сосредоточенной работы. В начале правления Аббасидского халифата (основан в 750 г.), вскоре после основания Багдада в 762 г., некоторые математические знания были усвоены группой ученых аль-Мансура из доисламской персидской традиции в астрономии. В конце VIII века ко двору халифа были приглашены астрономы из Индии; они объяснили элементарные тригонометрические методы, используемые в индийской астрономии. Древнегреческие труды, такие как «Альмагест " Птолемея и «Начала» Евклида, были переведены на арабский язык. Ко второй половине 9 века исламские математики уже вносили вклад в самые сложные разделы греческой геометрии. Исламская математика достигла своего апогея в восточной части исламского мира между X и XII веками. Большинство средневековых исламских математиков писали на арабском языке, другие — на персидском.[14][15]

Аль-Хорезми (VIII—IX вв.) сыграл важную роль в принятии индо-арабской системы счисления и развитии алгебры, ввел методы упрощения уравнений и использовал евклидову геометрию в своих доказательствах. Он был первым, кто рассматривал алгебру как самостоятельную дисциплину в ее собственном праве[16] и представил первое систематическое решение линейных и квадратных уравнений.:14

Ибн Исхак аль-Кинди (801—873) работал над криптографией для Аббасидского халифата и дал первое известное письменное объяснение криптоанализа и первое описание метода частотного анализа .[17][18]

Авиценна (ок. 980—1037) внес вклад в математические методы, такие как выбрасывание девяток[19].

Сабит ибн Курра (835—901) вычислил решение шахматной задачи, включающей экспоненциальный ряд[19].

Аль-Фараби (ок. 870—950) попытался геометрически описать повторяющиеся узоры, популярные в исламских декоративных мотивах, в своей книге «Духовные ремесла и природные секреты в деталях геометрических фигур» [19].

Омар Хайям (1048—1131), известный на Западе как поэт, рассчитал продолжительность года с точностью до 5 знаков после запятой и нашел геометрические решения всех 13 форм кубических уравнений, разработав некоторые квадратные уравнения, которые используются до сих пор[19]. Джамшиду аль-Каши (ок. 1380—1429) приписывают несколько теорем тригонометрии, включая закон косинусов, также известный как теорема аль-Каши. Ему приписывают изобретение десятичных дробей и метода вычисления корней , подобного методу Горнера . Он правильно вычислил число π с точностью до 17 значащих цифр[19].

Уже в 7 веке мусульманские учёные приняли индо-арабскую систему счисления, описав её использование в стандартном тексте "Фи ль-Хисаб аль-Хинди " («О числах индийцев»). Отличительный западно-арабский вариант восточно-арабских цифр начал появляться около 10 века в Магрибе и Аль-Андалусе (иногда называемый губарскими цифрами, хотя этот термин не всегда принимается), которые являются прямыми предками современных арабских цифр, используемых во всем мире.[19]

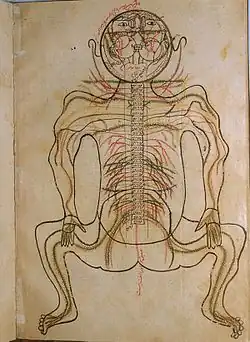

Лекарство

Мусульмане уделяли большое внимание медицине, следуя хадису, предписывающему сохранение хорошего здоровья. Врачи унаследовали знания и традиционные медицинские верования от цивилизаций классической Греции, Рима, Сирии, Персии и Индии. К ним относятся труды Гиппократа, такие как теория четырех жидкостей, и теории Галена . ар-Рази (ок. 865—925) выделил оспу и корь, а также признал лихорадку частью защитных реакций организма. Он написал 23-томный сборник по китайской, индийской, персидской, сирийской и греческой медицине. Ар-Рази подверг сомнению классическую греческую медицинскую теорию о том, как четыре жидкости регулируют жизненные процессы. Он оспаривал работу Галена по нескольким направлениям, включая лечение кровопусканием, утверждая, что оно было эффективным. Аз-Захрави (936—1013) был хирургом, чей самый важный сохранившийся труд называется “Ат-Тасриф» («Медицинские знания»). Это 30-томное издание, в котором в основном обсуждаются медицинские симптомы, методы лечения и фармакология. В последнем томе, посвященном хирургии, описываются хирургические инструменты, расходные материалы и новаторские процедуры. Авиценна (ок. 980—1037) написал главный медицинский учебник «Канон врачебной науки» . Ибн ан-Нафис (1213—1288) написал влиятельную книгу по медицине; она во многом заменила «Канон» Авиценны в исламском мире. Он написал комментарии к трудам Галена и Авиценны. Один из этих комментариев, обнаруженный в 1924 году, описывал циркуляцию крови через легкие.

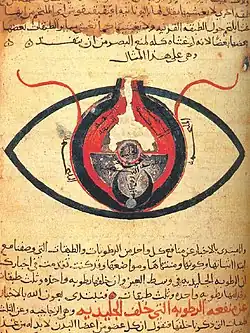

Оптика и офтальмология

.jpg)

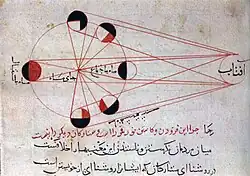

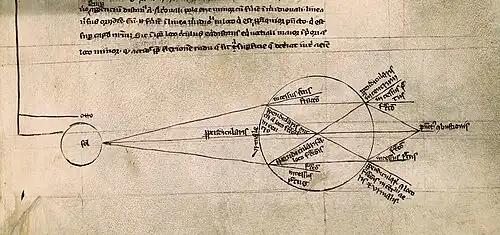

В этот период оптика бурно развивалась. К девятому веку появились труды по физиологической, геометрической и физической оптике. В число затронутых тем входило зеркальное отражение. Хунайн ибн Исхак (809—873) написал книгу «Десять трактатов о глазе» ; она оставалась влиятельной на Западе до XVII века. Аббас ибн Фирнас (810—887) разработал линзы для увеличения и улучшения зрения. Ибн Сахл (ок. 940—1000) открыл закон преломления, известный как закон Снеллиуса. Он использовал этот закон для создания первых асферических линз, которые фокусировали свет без геометрических аберраций[22][23][24][25].

В XI веке Ибн аль-Хайсам (Альхазен, 965—1040) отверг греческие идеи о зрении, будь то аристотелевская традиция, согласно которой форма воспринимаемого объекта проникает в глаз (но не его материя), или традицию Евклида и Птолемея, которые считали, что глаз испускает луч. Аль-Хайсам в своей «Книге оптики» предположил, что зрение осуществляется посредством световых лучей, образующих конус с вершиной в центре глаза. Он предположил, что свет отражается от разных поверхностей в разных направлениях, из-за чего объекты выглядят по-разному.[22][23][24][25] Он далее утверждал, что математика отражения и преломления должна соответствовать анатомии глаза. Он также был одним из первых сторонников научного метода, концепции, согласно которой гипотеза должна быть доказана экспериментами, основанными на подтверждаемых процедурах или математических доказательствах, за пять столетий до ученых эпохи Возрождения .[26][27][28][29]

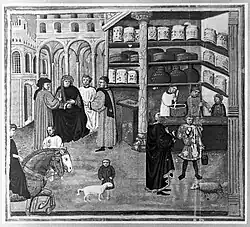

Фармакология

Достижения в области ботаники и химии в исламском мире способствовали развитию фармакологии. Мухаммад ибн Закария Рази (Разес) (865—915) пропагандировал медицинское использование химических соединений. Абу аль-Касим аль-Захрави (Абулкасис) (936—1013) был пионером в приготовлении лекарств методом сублимации и дистилляции . Его Liber servitoris содержит инструкции по приготовлению «простых веществ», из которых затем изготавливались сложные лекарства. Сабур ибн Сахл (умер в 869 году) был первым врачом, описавшим большое количество лекарств и средств от болезней. В X веке Аль-Муваффак написал труд «Основы истинных свойств лекарственных средств», в котором описал такие химические вещества, как оксид мышьяка и кремниевая кислота. Он различал карбонат натрия и карбонат калия и обратил внимание на ядовитость соединений меди, особенно медного купороса, а также соединений свинца. Аль-Бируни (973—1050) написал «Китаб ас-Сайдала» («Книга о лекарствах»), в которой подробно описал свойства лекарств, роль фармации и обязанности фармацевта. Ибн Сина (Авиценна) описал 700 препаратов, их свойства, механизм действия и показания к применению. Он посвятил целый том простым вещам в «Каноне врачебной науки». Труды Масавайха аль-Мардини (ок. 925—1015) и Ибн аль-Вафида (1008—1074) были напечатаны на латыни более пятидесяти раз, выйдя под названием «De Medicinis universalibus et particularibus» Мешуа Младшего (умер в 1015 году) и под названием «Medicamentis simplicibus» Абенгуэфита (ок. 997—1074) соответственно. Петр Абано (1250—1316) перевел и добавил дополнение к труду аль-Мардини под названием «De Veneris» . Ибн аль-Байтар (1197—1248) в своем труде «Аль-Джами фи аль-Тибб» описал тысячу простых лекарств и снадобий, основанных непосредственно на средиземноморских растениях, собранных вдоль всего побережья между Сирией и Испанией, впервые превзойдя охват, предоставленный Диоскоридом в классические времена.[30] Исламские врачи, такие как Ибн Сина, описывали клинические испытания для определения эффективности медицинских препаратов и веществ.[31]

Физика

Области физики, изучаемые в этот период, помимо оптики и астрономии, которые описаны отдельно, представляют собой аспекты механики : статику, динамику, кинематику и движение . В 11 веке Авиценна (Ибн Сина) считал, что движущийся объект имеет силу, которая рассеивается внешними факторами, такими как сопротивление воздуха.[32] Авиценна различал «силу» и «склонность» (майл); он утверждал, что объект приобретает майл, когда он находится в противовес своему естественному движению. Он пришел к выводу, что продолжение движения зависит от наклона, переданного объекту, и что объект остается в движении до тех пор, пока не израсходуется энергия . Он также утверждал, что снаряд в вакууме не остановится, если на него не воздействовать. Эта точка зрения согласуется с первым законом движения Ньютона об инерции.[33] Как неаристотелевское предложение, оно было по существу отвергнуто, пока его не описал как «импульс» французский астроном Жан Буридан (ок. 1295—1363), который, вероятно, находился под влиянием Ибн Сины.[32]

В «Тенях» Бируни (973—1048) описывает неравномерное движение как результат ускорения.[34] Теория майла Авицены пыталась связать скорость и вес движущегося объекта, предшественница концепции импульса .[35] Теория движения Аристотеля утверждала, что постоянная сила производит равномерное движение; Абу-ль-Баракат Багдади (ок. 1080—1164/5) не соглашался, утверждая, что скорость и ускорение — это две разные вещи, и что сила пропорциональна ускорению, а не скорости.[36]

Братья Бану Муса, Джафар-Мухаммад, Ахмад и аль-Хасан (начало IX века) изобрели автоматизированные устройства, описанные в их «Книге гениальных устройств» .[37][38]. Прогресс в этом вопросе также был достигнут аль-Джазари и Ибн Маруфом.

Зоология

Многие классические труды, включая труды Аристотеля, в Средние века были переведены с греческого на сирийский, затем на арабский, а затем на латынь. Зоология Аристотеля оставалась доминирующей в своей области на протяжении двух тысяч лет.[39] « Китаб аль-Хаяван» (كتاب الحيوان, англ. «Книга о животных») — арабский перевод IX века «Истории животных» : 1-10, «О частях животных» : 11-14, и «Происхождения животных» : 15-19.[40]

Эту книгу упоминал Аль-Кинди (умер в 850 г.) и комментировал Авиценна (Ибн Сина) в своей «Книге исцеления». Авемпас (Ибн Баджа) и Аверроэс (Ибн Рушд) комментировали и критиковали труды «О частях животных» и «О происхождении животных» .[41]

Значение

Мусульманские ученые помогли заложить основы экспериментальной науки своим вкладом в научный метод и своим эмпирическим, экспериментальным и количественным подходом к научному исследованию . В более общем смысле позитивным достижением исламской науки было просто ее процветание на протяжении столетий в самых разных учреждениях: от обсерваторий до библиотек, от медресе до больниц и судов, как в разгар исламского золотого века, так и в течение нескольких столетий после него. Это не привело к научной революции, подобной той, что произошла в Европе раннего Нового времени, но такие внешние сравнения, вероятно, следует отвергнуть как навязывающие «хронологически и культурно чуждые стандарты» успешной средневековой культуре. Научные книги мусульманских учёных были переведены на латинский язык такими переводчиками как Герард Кремонский, Майкл Скот в 12 веке.

Западная Европа

Поскольку в V веке власть Римской империи на Западе фактически прекратилась, Западная Европа вступила в Средние века с большими трудностями, которые оказали существенное влияние на интеллектуальное развитие континента. Большинство классических научных трактатов античности, написанных на греческом языке, были недоступны, остались лишь упрощенные изложения и компиляции. Тем не менее, римские и раннесредневековые научные тексты читались и изучались, способствуя пониманию природы как целостной системы, функционирующей по божественно установленным законам, которые можно постичь в свете разума. Это исследование продолжалось в течение всего раннего Средневековья, а с наступлением эпохи Возрождения XII века интерес к нему возродился благодаря переводу греческих и арабских научных текстов. Научные исследования получили дальнейшее развитие в формирующихся средневековых университетах, где эти тексты изучались и дорабатывались, что приводило к новому пониманию явлений вселенной . Эти достижения практически неизвестны сегодняшнему обывателю, отчасти потому, что большинство теорий, выдвинутых средневековой наукой, сегодня устарели, а отчасти из-за карикатуры на Средние века как на якобы " Темный век".

Раннее Средневековье (476—1000 гг. н. э.)

В древнем мире греческий язык был основным языком науки. Даже во времена Римской империи латинские тексты во многом опирались на греческие труды, некоторые из которых были написаны еще до Рима, а некоторые — в то время как передовые научные исследования и преподавание продолжали проводиться в эллинистической части империи на греческом языке. Поздние попытки римлян перевести греческие сочинения на латынь имели ограниченный успех.

Поскольку в период перехода к Средним векам знание греческого языка пришло в упадок, латинский Запад оказался отрезанным от своих греческих философских и научных корней. Большинство научных исследований основывалось на информации, почерпнутой из источников, которые часто были неполными и создавали серьезные проблемы для интерпретации. Те, кто говорил на латинском языке и хотел узнать что-то новое о науке, имели доступ только к книгам таких римских писателей, как Кальцидий, Макробий, Марциан Капелла, Боэций, Кассиодор, а также более поздних латинских энциклопедистов . Многое пришлось почерпнуть из ненаучных источников: для изучения геометрии были прочитаны римские руководства по геодезии.[42]

Деурбанизация сократила сферу образования, и к VI веку преподавание и обучение переместились в монастырские и соборные школы. Образование мирян сохранилось в скромных масштабах в Италии, Испании и южной части Галлии, где римское влияние было наиболее продолжительным. В VII веке в Ирландии и на кельтских землях, где латынь была иностранным языком, начали появляться новые знания, и латинские тексты с энтузиазмом изучались и преподавались.

Ведущими учеными первых веков были священнослужители, для которых изучение природы составляло лишь малую часть их интересов. Они жили в атмосфере, которая не обеспечивала институциональной поддержки беспристрастному изучению природных явлений. Изучение природы преследовалось скорее по практическим причинам, чем как абстрактное исследование: необходимость заботиться о больных привела к изучению медицины и древних текстов о лекарствах, потребность монахов определять подходящее время для молитвы привела их к изучению движения звезд, потребность вычислять дату Пасхи привела их к изучению и преподаванию элементарной математики и движения Солнца и Луны. Современных читателей может смутить тот факт, что порой в одних и тех же работах обсуждаются как технические детали природных явлений, так и их символическое значение.

Около 800 года Карл Великий при содействии английского монаха Алкуина Йоркского предпринял то, что стало известно как Каролингское Возрождение — программу культурного возрождения и образовательной реформы. Главный научный аспект образовательной реформы Карла Великого касался изучения и преподавания астрономии, как практического искусства, необходимого священнослужителям для вычисления даты Пасхи, так и теоретической дисциплины.[43] Начиная с 787 года по всей империи издаются указы, рекомендующие восстанавливать старые школы и основывать новые. Институционально эти новые школы находились в ведении либо монастыря, либо собора, либо дворянского двора.

Научная работа периода после Карла Великого была связана не столько с оригинальными исследованиями, сколько с активным изучением и исследованием древнеримских научных текстов.[44] Это исследование проложило путь для последующих усилий западных ученых по восстановлению и переводу древнегреческих текстов по философии и наукам.

Высокое Средневековье (1000—1300 гг. н. э.)

Начиная примерно с 1050 года европейские ученые, опираясь на имеющиеся у них знания, искали древние знания в греческих и арабских текстах, которые затем переводили на латынь. Они столкнулись с широким спектром классических греческих текстов, некоторые из которых ранее были переведены на арабский язык, сопровождаемые комментариями и независимыми работами исламских мыслителей.

_Wellcome_L0070081.jpg)

Хорошим примером является Герард Кремонский: итальянец, который отправился в Испанию, чтобы скопировать один текст, остался там, чтобы перевести около 70 произведений.[45] Его биография описывает, как он приехал в Толедо: «С детства он обучался в центрах философского обучения и достиг познаний во всем, что было известно латинянам; но из любви к Альмагесту, которого он вообще не мог найти у латинян, он отправился в Толедо; там, увидев обилие книг на арабском языке по всем предметам и сожалея о скудности латинян в этих вещах, он выучил арабский язык, чтобы иметь возможность переводить».[46]

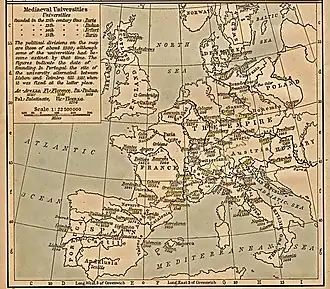

В этот период также зародились средневековые университеты, которые извлекали материальную выгоду из переведенных текстов и обеспечивали новую инфраструктуру для научных сообществ. Некоторые из этих новых университетов были зарегистрированы Священной Римской империей как учебные заведения международного уровня, получив звание Studium Generale. Большинство ранних Studia Generali находились в Италии, Франции, Англии и Испании, и они считались самыми престижными местами обучения в Европе . Этот список быстро рос по мере основания новых университетов по всей Европе. Еще в XIII веке ученых из Studium Generale поощряли читать лекции в других институтах по всей Европе и обмениваться документами, что привело к формированию нынешней академической культуры, наблюдаемой в современных европейских университетах.

Повторное открытие трудов Аристотеля позволило полностью развить новую христианскую философию и метод схоластики . К 1200 году появились достаточно точные латинские переводы основных трудов Аристотеля, Евклида, Птолемея, Архимеда и Галена, то есть всех интеллектуально важных античных авторов, за исключением Платона . Кроме того, многие средневековые арабские и еврейские ключевые тексты, такие как основные труды Авиценны, Аверроэса и Маймонида, теперь стали доступны на латыни. В XIII веке схоластики расширили натурфилософию этих текстов комментариями (связанными с преподаванием в университетах) и самостоятельными трактатами. Среди них следует отметить работы Роберта Гроссетеста, Роджера Бэкона, Иоанна Сакробоско, Альберта Великого и Дунса Скота.

Схоласты верили в эмпиризм и поддерживали римско-католические доктрины посредством светского учения, разума и логики. Самым известным из них был Фома Аквинский (позднее объявленный " Учителем Церкви "), который возглавил движение от платоновского и августинского учения к аристотелизму (хотя натурфилософия не была его главным интересом). Между тем, предшественники современного научного метода уже можно увидеть в акценте Гроссетеста на математике как способе понимания природы и в эмпирическом подходе, которым восхищался Роджер Бэкон.

Гроссетест был основателем знаменитой Оксфордской францисканской школы . Он построил свою работу на представлении Аристотеля о двойственном пути научного мышления. Вывод из частных наблюдений универсального закона и обратно: от универсальных законов к предсказанию частностей. Гроссетест назвал это «разрешением и композицией». Далее Гроссетест заявил, что оба пути следует проверить экспериментально, чтобы подтвердить принципы. Эти идеи легли в основу традиции, которая была продолжена Падуей и Галилео Галилеем в XVII веке.

Под руководством Гроссетеста и вдохновлённый трудами арабских алхимиков, сохранивших и развивших теорию индукции Аристотеля, Бэкон описал повторяющийся цикл наблюдения, гипотезы, эксперимента и необходимость независимой проверки. Он записывал, как именно он проводил свои эксперименты, в мельчайших подробностях, чтобы другие могли воспроизвести и независимо проверить его результаты, что является краеугольным камнем научного метода и продолжением работы таких исследователей, как Аль Баттани.

Бэкон и Гроссетест проводили исследования в области оптики, хотя большая часть их работ была похожа на то, что в то время делали арабские ученые. Бэкон внес значительный вклад в развитие науки в средневековой Европе, написав папе письмо с призывом поощрять изучение естественных наук в университетских курсах и составив несколько томов, в которых описывалось состояние научных знаний во многих областях в то время. Он описал возможную конструкцию телескопа, но нет никаких убедительных доказательств того, что он его построил.

Позднее Средневековье (1300—1500 гг. н. э.)

Первая половина XIV века ознаменовалась научной деятельностью великих мыслителей. Логические исследования Уильяма Оккама привели его к постулированию конкретной формулировки принципа бережливости, известной сегодня как бритва Оккама . Этот принцип является одним из основных эвристических приемов, используемых современной наукой для выбора между двумя или более недоопределенными теориями.

По мере того, как западные ученые все больше узнавали (и принимали) противоречивые научные трактаты Византийской и Исламской империй, эти чтения порождали новые идеи и предположения. Труды раннего византийского ученого Иоанна Филопона вдохновили западных ученых, таких как Жан Буридан, подвергнуть сомнению общепринятую мудрость механики Аристотеля. Буридан разработал теорию импульса, которая стала шагом на пути к современной концепции инерции.

Жан Буридан предвосхитил Исаака Ньютона, когда написал:

… Покинув руку метателя, снаряд будет двигаться под действием импульса, приданного ему метателем, и будет продолжать двигаться до тех пор, пока импульс будет сильнее сопротивления, и будет двигаться бесконечно долго, если только он не будет уменьшен и искажен противодействующей ему силой или чем-то, склоняющим его к противоположному движению.

Томас Брэдуордин и его партнеры, Оксфордские вычислители из Мертон-колледжа в Оксфорде, отделили кинематику от динамики, сделав акцент на кинематике и исследуя мгновенную скорость. Они сформулировали теорему о средней скорости: тело, движущееся с постоянной скоростью, проходит расстояние и время, равные расстоянию и времени ускоренного тела, скорость которого составляет половину конечной скорости ускоренного тела . Они также продемонстрировали эту теорему — суть «Закона падения тел» — задолго до Галилея, которому это и приписывают.

В свою очередь Николь Орем показал, что доводы, выдвинутые физикой Аристотеля против движения Земли, несостоятельны, и привел аргумент простоты в пользу теории о том, что движется Земля, а не небеса. Несмотря на этот аргумент в пользу движения Земли, Орем вернулся к общепринятому мнению, что «все утверждают, и я сам так думаю, что движутся небеса, а не Земля».[47]

Однако в это время происходила череда событий, которые впоследствии назовут кризисом позднего Средневековья . Когда в 1348 году наступила Черная смерть, она положила конец предыдущему периоду научного прогресса. Чума унесла жизни трети населения Европы, особенно в перенаселенных городах, где зарождались инновации. Повторные эпидемии чумы и другие бедствия привели к продолжающемуся сокращению населения на протяжении столетия.

15 век

В XV веке началось культурное движение эпохи Возрождения. Изобретение книгопечатания оказало огромное влияние на европейское общество: облегченное распространение печатного слова демократизировало обучение и способствовало более быстрому распространению новых идей.

Когда эпоха Возрождения переместилась в Северную Европу, эта наука была возрождена такими деятелями, как Коперник, Фрэнсис Бэкон и Декарт (хотя Декарта часто называют мыслителем раннего Просвещения, а не позднего Возрождения).

Византийское и исламское влияние на Европейскую науку

Византийские взаимодействия

Византийская наука сыграла важную роль в передаче классических знаний исламскому миру и Италии эпохи Возрождения, а также в передаче средневековых арабских знаний в Италию эпохи Возрождения. Его богатая историографическая традиция сохранила древние знания, на основе которых были созданы великолепные достижения в искусстве, архитектуре, литературе и технологиях.

Византийские ученые сохранили и продолжили наследие великих древнегреческих математиков и применили математику на практике. В ранней Византии (V—VII вв.) архитекторы и математики Исидор Милетский и Антемий Траллский использовали сложные математические формулы для строительства великого храма Святой Софии, который стал великолепным технологическим прорывом для своего времени и на протяжении столетий после него благодаря своей поразительной геометрии, смелому дизайну и высоте. В поздней Византии (IX—XII вв.) такие математики, как Михаил Пселл, рассматривали математику как способ интерпретации мира.

Иоанн Филопон, византийский ученый, живший в 500-х годах, был первым человеком, который систематически подверг сомнению учение Аристотеля о физике.[48] Это послужило вдохновением для Галилео Галилея десять столетий спустя, поскольку Галилей часто цитировал Филопона в своих работах, когда Галилей также доказывал, что физика Аристотеля была несовершенна во время научной революции.[49]

Исламские взаимодействия

Первоначально Византийская империя снабжала средневековый исламский мир древнегреческими текстами по астрономии и математике для перевода на арабский язык. Позднее, с возникновением мусульманского мира, византийские ученые, такие как Григорий Хиониад, перевели арабские тексты по исламской астрономии, математике и науке на средневековый греческий язык, включая труды Джафара ибн Мухаммада Абу Машара аль-Балхи[50] Ибн Юнуса, аль-Хазини[51], Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми[52] и Насир ад-Дина ат-Туси и других. Были также некоторые византийские ученые, которые использовали арабскую транслитерацию для описания определенных научных концепций вместо эквивалентных древнегреческих терминов (например, использовали арабское слово talei вместо древнегреческого horoscopus). Таким образом, византийская наука сыграла важную роль не только в передаче древнегреческих знаний в Западную Европу и исламский мир, но и в передаче исламских знаний в Западную Европу. Византийские ученые также познакомились с индийской астрономией через цитаты в некоторых арабских трудах.[53]

Галерея

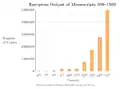

Европейский выпуск рукописей 500–1500

Европейский выпуск рукописей 500–1500

Источники

- Linton, Christopher M. From Eudoxus to Einstein—A History of Mathematical Astronomy. — Cambridge University Press, 2004. — ISBN 978-0-521-82750-8.

- Masood, Ehsan. Science and Islam: A History. — Icon Books, 2009. — ISBN 978-1-785-78202-2.

- Science and Technology in World History / McClellan ; Dorn. — 2. — Johns Hopkins, 2006. — ISBN 978-0-8018-8360-6.

- Morelon, Régis. Encyclopedia of the History of Arabic Science / Régis Morelon, Roshdi Rashed. — Routledge, 1996. — Vol. 3. — ISBN 978-0-415-12410-2.

- Turner, Howard R. Science in Medieval Islam: An Illustrated Introduction. — University of Texas Press, 1997. — ISBN 978-0-292-78149-8.

Дальнейшее чтение

- Al-Daffa, Ali Abdullah. Studies in the exact sciences in medieval Islam / Ali Abdullah Al-Daffa, J.J. Stroyls. — Wiley, 1984. — ISBN 978-0-471-90320-8.

- Hogendijk, Jan P. The Enterprise of Science in Islam: New Perspectives / Jan P. Hogendijk, Sabra, Abdelhamid I.. — MIT Press, 2003. — ISBN 978-0-262-19482-2.

- Hill, Donald Routledge. Islamic Science And Engineering. — Edinburgh University Press, 1993. — ISBN 978-0-7486-0455-5.

- Huff, Toby. The Rise of Early Modern Science: Islam, China, and the West. — Cambridge University Press, 1993.

- Kennedy, Edward S. Studies in the Islamic Exact Sciences. — Syracuse University Press, 1983. — ISBN 978-0-8156-6067-5.

- The Cambridge History of Science. Volume 2: Medieval Science / Lindberg ; Shank. — Cambridge University Press, 2013. (chapters 1-5 cover science, mathematics and medicine in Islam)

- Morelon, Régis. Encyclopedia of the History of Arabic Science / Régis Morelon, Roshdi Rashed. — Routledge, 1996. — Vol. 2–3. — ISBN 978-0-415-02063-3.

- Saliba, George. Islamic Science and the Making of the European Renaissance. — MIT Press, 2007. — ISBN 978-0-262-19557-7.

См. также

Примечания

- ↑ Duhem was working on Les origines de la statique in 1903, when he stumbled upon a reference to Jordanus Nemorarius. This provoked a deep study of medieval science and cosmology, which he first began publishing in 1913 as Le Système du monde (only five of ten volumes made it to the press before his death). An abridged English translation has been published by Roger Ariew under the title Medieval Cosmology. Cf. Pierre Maurice Marie Duhem Архивировано 26 июля 2011 года..

- ↑ Hodgson, Marshall. The Venture of Islam; Conscience and History in a World Civilisation Vol 1. — University of Chicago, 1974. — P. 233–238. — ISBN 978-0-226-34683-0.

- ↑ Al-Kindi. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2015-03-17.

- 1 2 The Cambridge Illustrated History of the Islamic World / Robinson. — Cambridge University Press, 1996. — P. 228–229.

- 1 2 Kraus, Paul. Jâbir ibn Hayyân: Contribution à l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam. I. Le corpus des écrits jâbiriens. II. Jâbir et la science grecque. — Cairo : Institut Français d'Archéologie Orientale, 1942–1943. — ISBN 978-3-487-09115-0. vol. II, p. 1, note 1; Weisser, Ursula. Das "Buch über das Geheimnis der Schöpfung" von Pseudo-Apollonios von Tyana / Spies. — Berlin : De Gruyter, 1980. — P. 199. — ISBN 978-3-11-007333-1. — doi:10.1515/9783110866933.

- ↑ Norris, John (2006). The Mineral Exhalation Theory of Metallogenesis in Pre-Modern Mineral Science. Ambix. 53 (1): 43–65. doi:10.1179/174582306X93183. S2CID 97109455.

- ↑ Weisser, Ursula. Das "Buch über das Geheimnis der Schöpfung" von Pseudo-Apollonios von Tyana / Spies. — Berlin : De Gruyter, 1980. — ISBN 978-3-11-007333-1. — doi:10.1515/9783110866933. p. 46. On Newton’s alchemy, see Newman, William R. Newton the Alchemist: Science, Enigma, and the Quest for Nature's Secret Fire. — Princeton : Princeton University Press, 2019. — ISBN 978-0-691-17487-7.

- 1 2 Karpenko, Vladimír; Norris, John A. (2002). Vitriol in the History of Chemistry. Chemické listy. 96 (12): 997–1005.

- ↑ See Newman, William R. Promethean Ambitions: Alchemy and the Quest to Perfect Nature. — Chicago : University of Chicago Press, 2004. — ISBN 978-0-226-57524-7.

- ↑ Fahd, Toufic, Botany and agriculture, p. 815, in Morelon & Rashed 1996, pp.813-852

- ↑ Ibn Baṣṣāl: Dīwān al-filāḥa / Kitāb al-qaṣd wa'l-bayān. The Filaha Texts Project: The Arabic Books of Husbandry. Дата обращения: 11 апреля 2017.

- ↑ Edson, E. Medieval Views of the Cosmos / Edson, E., Savage-Smith, Emilie. — Bodleian Library, 2004. — P. 61–63. — ISBN 978-1-851-24184-2.

- ↑ Pingree, David (March 1997). BĪRŪNĪ, ABŪ RAYḤĀN iv. Geography. Encyclopædia Iranica. Columbia University. ISBN 978-1-56859-050-9.

- ↑ Meri, Josef W. Medieval Islamic Civilization, Volume 1: An Encyclopedia. — Routledge, January 2006. — P. 484–485. — ISBN 978-0-415-96691-7.

- ↑ Hogendijk, Jan P.; Berggren, J. L. (1989). Episodes in the Mathematics of Medieval Islam by J. Lennart Berggren. Journal of the American Oriental Society. 109 (4): 697–698. doi:10.2307/604119. JSTOR 604119.

- ↑ Gandz, S. (1936), The Sources of Al-Khowārizmī's Algebra, Osiris, vol. 1, pp. 263–277, doi:10.1086/368426, S2CID 60770737, page 263—277: «In a sense, al-Khwarizmi is more entitled to be called „the father of algebra“ than Diophantus because al-Khwarizmi is the first to teach algebra in an elementary form and for its own sake, Diophantus is primarily concerned with the theory of numbers».

- ↑ Broemeling, Lyle D. (2011-11-01). An Account of Early Statistical Inference in Arab Cryptology. The American Statistician. 65 (4): 255–257. doi:10.1198/tas.2011.10191. S2CID 123537702.

- ↑ Al-Kadi, Ibrahim A. (1992). The origins of cryptology: The Arab contributions. Cryptologia. 16 (2): 97–126. doi:10.1080/0161-119291866801.

- 1 2 3 4 5 6 Kunitzsch, Paul (2003), The Transmission of Hindu-Arabic Numerals Reconsidered, in J. P. Hogendijk; A. I. Sabra (eds.), The Enterprise of Science in Islam: New Perspectives, MIT Press, pp. 3–22, ISBN 978-0-262-19482-2

- ↑ Al-Khalili, Jim. The 'first true scientist'. BBC News (4 января 2009). — «Ibn al-Haytham is regarded as the father of the modern scientific method.»

- ↑ Tracey Tokuhama-Espinosa. Mind, Brain, and Education Science: A Comprehensive Guide to the New Brain-Based Teaching. — W. W. Norton & Company, 2010. — P. 39. — «Alhazen (or Al-Haytham; 965–1039 CE) was perhaps one of the greatest physicists of all times and a product of the Islamic Golden Age or Islamic Renaissance (7th–13th centuries). He made significant contributions to anatomy, astronomy, engineering, mathematics, medicine, ophthalmology, philosophy, physics, psychology, and visual perception and is primarily attributed as the inventor of the scientific method, for which author Bradley Steffens (2006) describes him as the "first scientist".». — ISBN 978-0-393-70607-9.

- 1 2 Dallal, Ahmad. Islam, Science, and the Challenge of History. — Yale University Press, 2010. — P. 38–39.

- 1 2 Lindberg, David C. Theories of Vision from al-Kindi to Kepler. — University of Chicago Press, Chicago, 1976. — ISBN 978-0-226-48234-7.

- 1 2 El-Bizri, Nader. A Philosophical Perspective on Alhazen's Optics. — Cambridge University Press, 2005. — P. 189–218.

- 1 2 El-Bizri, Nader. Ibn al-Haytham. Muslim Heritage (30 марта 2011). Дата обращения: 9 июля 2017.

- ↑ Ackerman, James S. (August 1991), Distance Points: Essays in Theory and Renaissance Art and Architecture, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, ISBN 978-0-262-01122-8

- ↑ International Year of Light - Ibn Al-Haytham and the Legacy of Arabic Optics. Дата обращения: 9 апреля 2019. Архивировано из оригинала 1 октября 2014 года.

- ↑ Al-Khalili, Jim (2009-01-04). The 'first true scientist'. BBC News. Дата обращения: 2013-09-24.

- ↑ Gorini, Rosanna (October 2003). Al-Haytham the man of experience. First steps in the science of vision (PDF). Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine. 2 (4): 53–55. Дата обращения: 2008-09-25.

- ↑ Levey, M. Early Arabic Pharmacology. — E. J. Brill, 1973.

- ↑ Meinert, Curtis L. Clinical trials: design, conduct, and analysis / Curtis L. Meinert, Susan Tonascia. — Oxford University Press, 1986. — P. 3. — ISBN 978-0-19-503568-1.

- 1 2 Sayili, Aydin (1987). Ibn Sina and Buridan on the Motion the Projectile. Annals of the New York Academy of Sciences. 500 (1): 477–482. doi:10.1111/j.1749-6632.1987.tb37219.x. S2CID 84784804.

- ↑ Espinoza, Fernando (2005). An Analysis of the Historical Development of Ideas About Motion and its Implications for Teaching. Physics Education. 40 (2): 139–146. Bibcode:2005PhyEd..40..139E. doi:10.1088/0031-9120/40/2/002. S2CID 250809354.

- ↑ Biography of Al-Biruni. University of St. Andrews, Scotland.

- ↑ Nasr, S. H. The Islamic Intellectual Tradition in Persia / S. H. Nasr, M. A. Razavi. — Routledge, 1996.

- ↑ Pines, Shlomo. Studies in Arabic versions of Greek texts and in mediaeval science. — Brill Publishers, 1986. — Vol. 2. — P. 203. — ISBN 978-965-223-626-5.

- ↑ Lindberg, David. Science in the Middle Ages. — University of Chicago Press, 1978. — P. 23, 56.

- ↑ Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures / Selin. — Kluwer Academic Publishers, 1997. — P. 151, 235, 375.

- ↑ Hoffman, Eva R. Translating Image and Text in the Medieval Mediterranean World between the Tenth and Thirteenth Centuries. — Brill, 2013. — P. 288–. — ISBN 978-90-04-25034-5.

- ↑ Contadini, Anna. A World of Beasts: A Thirteenth-Century Illustrated Arabic Book on Animals (the Kitab Na't al-Hayawan) in the Ibn Bakhtishu' Tradition). — Leiden : Brill, 2012. — ISBN 978-90-04-22265-6.

- ↑ Leroi, Armand Marie. The Lagoon: How Aristotle Invented Science. — Bloomsbury, 2014. — P. 354–355. — ISBN 978-1-4088-3622-4.

- ↑ Edward Grant. The Foundations of Modern Science in the Middle Ages. — Cambridge University Press, 1996. — P. 13–14. — ISBN 0-521-56137-X.

- ↑ Science in Western and Eastern Civilization in Carolingian Times / Butzer ; Lohrmann. — Basel / Boston / Berlin : Birkhäuser Verlag, 1993. — ISBN 0-8176-2863-0.

- ↑ Eastwood, Bruce S. Ordering the Heavens: Roman Astrology and Cosmology in the Caroligian Renaissance. — Leiden / Boston : Brill, 2007. — P. 23. — ISBN 978-90-04-16186-3.

- ↑ Howard R. Turner. Science in Medieval Islam: An Illustrated Introduction. — University of Texas Press, 1995. — ISBN 0-292-78149-0.

- ↑ Edward Grant. A Source Book in Medieval Science. — Cambridge : Harvard University Press, 1974. — P. 35. — ISBN 0-674-82360-5.

- ↑ Nicole Oresme. Le Livre du ciel et du monde / Menut ; Denomy. — Madison : University of Wisconsin Press, 1968. — P. 536–7.

- ↑ John Philoponus | Encyclopedia.com. www.encyclopedia.com. Дата обращения: 7 мая 2020.

- ↑ John Philoponus // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. — Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2018.

- ↑ Introduction to Astronomy, Containing the Eight Divided Books of Abu Ma'shar Abalachus. World Digital Library (1506). Дата обращения: 16 июля 2013.

- ↑ Pingree D (1964). Gregory Chioniades and Palaeologan Astronomy. Dumbarton Oaks Papers. 18: 135–60. doi:10.2307/1291210. JSTOR 1291210.

- ↑ King, David A. (March 1991). Reviews: The Astronomical Works of Gregory Chioniades, Volume I: The Zij al- Ala'i by Gregory Chioniades, David Pingree; An Eleventh-Century Manual of Arabo-Byzantine Astronomy by Alexander Jones. Isis. 82 (1): 116–8. doi:10.1086/355661.

- ↑ Pingree D (1964). Gregory Chioniades and Palaeologan Astronomy. Dumbarton Oaks Papers. 18: 135–60 (139, fn. 33). doi:10.2307/1291210. JSTOR 1291210.

Ссылки

- Crombie, A. C. Augustine to Galileo: The History of Science A.D. 400 - 1650. — Revised. — Penguin, 1969. — ISBN 0-14-055074-7.

- Grant, Edward. The foundations of modern science in the Middle Ages: their religious, institutional, and intellectual contexts. — Cambridge, UK : Cambridge University Press, 1996. — ISBN 0-521-56762-9.

- Grant, Edward. A source book in medieval science. — Cambridge : Harvard University Press, 1974. — ISBN 0-674-82360-5.

- Hannam, James. The Genesis of Science: How the Christian Middle Ages Launched the Scientific Revolution. — Washington, DC : Regnery, 2011. — P. 454. — ISBN 978-1-59698-155-3.

- Huff, Toby E. The rise of early modern science: Islam, China, and the West. — Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2003. — ISBN 0-521-52994-8.

- Lindberg, David C. The Beginnings of Western Science. — Chicago : University of Chicago Press, 1992. — ISBN 0-226-48230-8.

- Lindberg, David C. Science in the middle ages. — Chicago : University of Chicago P, 1978. — ISBN 0-226-48233-2.

- The Cambridge History of Science / Lindberg ; Shank. — Cambridge University Press, 2013. — Vol. 2, Medieval Science. — ISBN 978-0-521-59448-6.

- Parkinson, Claire. Breakthroughs. A chronology of great achievements in science and mathematics, 1200-1930. — Mansell, 1985. — ISBN 0-7201-1800-X.

- Restivo, Sal P. Science, technology, and society: An Encyclopedia. — Oxford [Oxfordshire] : Oxford University Press, 2005. — ISBN 0-19-514193-8.

- Shank, Michael H. The scientific enterprise in antiquity and the middle ages: readings from Isis. — Chicago : University of Chicago Press, 2000. — ISBN 0-226-74951-7.

- Walsh, James. The Popes and Science: The History of the Papal Relations to Science During the Middle Ages and Down to Our Own Time. — Kessinger Publishing, 1908. — ISBN 0-7661-3646-9.

- Обзор:Walsh, James J. (March 1909). The Popes and Science. Ann. Surg. 49 (3): 445–7. doi:10.1097/00000658-190903000-00030. PMC 1407075. «Папы и наука» . Энн. Хирургия . 49 (3): 445-7 . doi : 10.1097/00000658-190903000-00030 . ЧВК 1407075 .

Ссылки

- Коллекция средневековых медицинских иллюстраций МакКинни

- Средневековая наука, церковь и университеты Джеймса Ханнэма

- Средневековая астрология Архивировано 28 июня 2011 года. , учебный ресурс Британской библиотеки

- ↑ Lindberg & Shank, 2013, chapters 1–5 cover science, mathematics and medicine in Islam.