П-5

| П-5 | |

|---|---|

| Индекс УРАВ ВМФ: 4К34, код НАТО: SS-N-3c «Shaddock» | |

КР П-5 у фасада ФКП «Анозит» (город Куйбышев). 2011 год | |

| Тип | крылатая ракета |

| Статус | снята с вооружения |

| Разработчик | ОКБ-52 (НПО Машиностроения) |

| Главный конструктор | В. Н. Челомей |

| Годы разработки | 1955 — 1959 годы |

| Начало испытаний | март 1957 года |

| Принятие на вооружение | 19 июня 1959 года |

| Производитель | Научно-производственное объединение машиностроения |

| Единиц произведено | ~ 366 |

| Годы эксплуатации | 1959 - 1966[1] |

| Основные эксплуатанты |

|

| Базовая модель | П-5 |

| Модификации | П-5Н, П-5Д |

| ↓Все технические характеристики | |

П-5 (индекс УРАВ ВМФ — 4К34, по классификации МО США и НАТО: SS-N-3c Shaddock) — советская крылатая ракета для запуска с подводных лодок. Комплекс был принят на вооружение в 1959 году. Разработка велась в ОКБ-52 под руководством главного конструктора В. Н. Челомея. Разработка и создание комплекса отмечены Ленинской премией, предприятие награждено орденом Ленина.

П-5 представляла собой новаторскую разработку, став первой в мире ракетой, оснащённой автоматически раскрывающимся в полёте крылом и запускаемой из герметичного контейнера, отличающегося компактными размерами. Эти конструктивные решения получили широкое признание как классические в советском и мировом ракетостроении, оказав значительное влияние на последующие проекты в данной сфере. Пуск ракеты осуществлялся с подводной лодки, находящейся в надводном положении.

Ракета была предназначена для уничтожения административных, промышленных и военных объектов, а также военно-морских баз, находящихся как в прибрежной зоне, так и в глубине вражеской территории. Заложенные в проект параметры точности ракеты, допускающие отклонение от цели в несколько километров, определили применение ядерного заряда как основного вида боевой части.

Ракета снята с вооружения в 1966 году в связи с переориентацией военно-морского флота СССР на использование баллистических ракет для поражения наземных целей с подводных носителей.

Предпосылки создания

К середине 1950-х годов, после разработки в СССР ядерного и термоядерного оружия, возникла необходимость обеспечить его доставку на территорию вероятного противника. Основными средствами выступали стратегические бомбардировщики, такие как М-4 и Ту-95, однако их дальность и уязвимость перед средствами ПВО ограничивали эффективность[2].

Развитие баллистических ракет и крылатых ракет («Буря», «Буран») также сопровождалось техническими сложностями и громоздкостью пусковых систем, что затрудняло их оперативное использование[2].

Скрытное размещение ракет на подводных лодках позволяло сократить расстояние до целей за счёт подводного подхода и повысить устойчивость системы. Основным предназначением П-5 являлась доставка специального (ядерного) боеприпаса, что позволяло решать стратегические задачи, несмотря на то, что дальность самой крылатой ракеты соответствовала оперативно-тактической глубине[2][3]. Радиус действия комплекса, состоящего из подводной лодки и ракеты П-5, достигал 6000 км при дальности ракетной стрельбы около 580 км. Разрабатывавшиеся параллельно баллистические ракеты подводных лодок Р-13, принятые на вооружение в 1961 году, имели сравнимую дальность в 600 км[4].

Чёткая терминология и классификация ракетного оружия в период разработки и эксплуатации П-5 только выстраивалась. Изначально П-5 именовалась «самолётом-снарядом», однако в 1959 году была официально переименована в «крылатую ракету»[2].

История создания

Задача по разработке комплекса была поставлена в постановлении Совета Министров СССР от 8 августа 1955 года[5]. На тот момент значительный опыт работы над проектами самолётов-снарядов 10Х и 16Х имелся у конструктора В. Н. Челомея, поэтому он со своим конструкторским бюро был привлечен к реализации нового проекта[6].

17 августа 1955 года был выпущен приказ по Министерству среднего машиностроения СССР[7]. Данный документ, завизированный заместителем министра среднего машиностроения Б. Л. Ванниковым, фиксировал обязанность Опытного конструкторского бюро № 52 Министерства авиационной промышленности разработать по заданию Министерства обороны 40 единиц «экспериментальных самолётов-снарядов» системы П-5, предназначенных для оснащения подводных лодок. Этим же приказом Министерство среднего машиностроения обязывалось предоставить ОКБ-52 технические условия, касающиеся боевого заряда (ядерной боеголовки) для данного самолёта-снаряда, а также согласовать с разработчиками системы П-5 их встречные предложения, относящиеся к боевой части[8].

Работы над одним из ключевых агрегатов комплекса — автоматом раскрытия крыла (АРК) начались в 1951 году[9]. По требованиям В. Н. Челомея были проработаны различные варианты приводов — пороховой, гидравлический, пневматический и пружинный[10]. В итоге был выбран вариант с гидравликой[10], в результате чего был создан механизм АРК-5, использовавшийся в составе комплекса[9][11].

Серийное производство ракет осуществлялось на заводе № 292 в Саратове и заводе № 99 в Улан-Удэ[12].

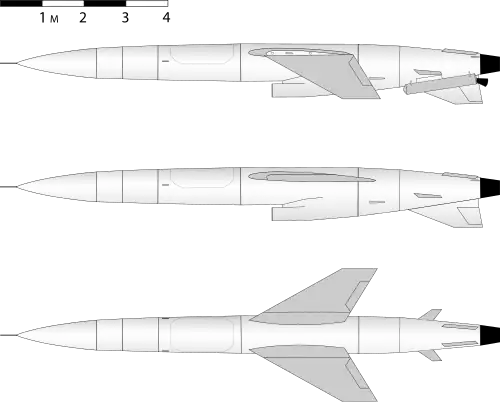

Конструкция

Ракета П-5 была построена по нормальной самолётной аэродинамической схеме, имела нижнее расположение подфюзеляжного воздухозаборника маршевого двигателя, верхнее расположение стреловидного крыла. Цельноповоротное горизонтальное оперение было смещено к низу хвостовой части корпуса. Особенностью было нижнее расположение вертикального оперения (киля) с рулём направления. Было реализовано складывающееся при размещении в контейнере пусковой установки крыло, которое автоматически раскрывалось после старта. Старт обеспечивался работой двух твердотопливных ускорителей[13].

Компоновка

.svg.png)

Ракета состояла из четырёх основных отсеков, последовательно соединённых между собой:

- Ф-1: Длина 1,875 м, максимальный диаметр 0,76 м. В отсеке размещалась основная часть бортового оборудования, отвечающего за управление полётом и функционирование ракеты.

- Ф-2: Длина 2,05 м. Отсек для размещения боевой части, оснащённой электромагнитным взрывателем.

- Ф-3: Диаметр 0,86 м. Выполнял роль несущего топливного бака, обеспечивающего запас топлива для работы маршевого двигателя.

- Ф-4: Длина 3 м, с диаметром, постепенно уменьшающимся от 0,86 м до 0,24 м. Внутри отсека располагался турбореактивный двигатель, обеспечивающий основную тягу ракеты в полёте[14].

Под отсеком Ф-3 был смонтирован воздухозаборник высотой 0,28 м, соединённый с воздуховодом, предназначенным для подачи воздуха в турбореактивный двигатель. Для обеспечения начального ускорения и старта ракеты, в нижней части хвостового оперения фюзеляжа устанавливались стартовые твердотопливные двигатели[14].

Наведение на цель

Уменьшить обратно

|

Астронавигационный перископ типа Лира на подводной лодке проекта 651 |

Для определения местоположения подводной лодки применялся астронавигационный перископ, обеспечивающий расчёт координат из перископного положения. Полученные данные поступали в навигационный комплекс подводной лодки и использовались для целеуказания в системе управления ракетной стрельбой[15].

На подводных лодках проекта 644 был установлен навигационный комплекс «Север-Н-644», астронавигационный перископ типа «Лира» и система управления ракетной стрельбой «Север-А644У». Разработка навигационного комплекса осуществлялась в НИИ-303 (ЦНИИ «Электроприбор») в период с 1956 по 1959 годы под руководством главного конструктора С. Ф. Фармаковского[15][16]. Подводные лодки проекта 665 также оснащались навигационными комплексами серии «Север-Н»[17]. Проект 651 оснащался навигационным комплексом «Сила Н-651» и системой управления стрельбой «Север А-651У»[18]. На подводных лодках проекта 659 использовался навигационный комплекс «Сила Н-659», созданный в НИИ-303 под руководством главного конструктора В. И. Маслевского, а также система управления ракетной стрельбой «Север-А659»[1][19]. Для проекта 675 применялся усовершенствованный навигационный комплекс «Сила Н-675» и система управления стрельбой «Север-Д675»[1] для ракет П-5Д[11].

Навигационное оборудование ракеты П-5 состояло из автопилота АП-70А, имевшего автомат курса, гировертикаль, счётчик времени полёта, барометрический высотомер с ограничением минимальной высоты полёта в 400 м[11]. Связь между ракетой и носителем после старта отсутствовала[11].

Испытания

Первые испытания ракеты без использования маршевого двигателя и автомата раскрывания крыла были проведены 12 марта 1957 года на полигоне НИИ-2, расположенном рядом с подмосковным посёлком Фаустово. Лётные испытания проводились с августа 1957 по март 1958 года. Два первых запуска оказались неудачными, следующие два — успешными[20].

Первые пуски с борта подводной лодки были проведены в Белом море 22 и 29 ноября 1957 года. Была использована опытовая подводная лодка С-146 проекта 613. Всего с августа 1957 до января 1959 года был проведён 21 пуск П-5[21].

19 июня 1959 года ракетный комплекс с крылатой ракетой П-5 был принят на вооружение ВМФ СССР постановлением Совета Министров СССР[21].

Применение

Крылатая ракета хранилась заправленной с боевой частью и пристыкованным стартовым агрегатом в герметичном контейнере диаметром 1,65 м и длиной около 12 м[20]. Старт осуществлялся при подъёме контейнера на угол 15 градусов. Подъём контейнеров, открытие и закрытие крышек обеспечивалось гидравлическими приводами[22]. Стрельба проводилась только в надводном положении при волнении до 4-5 баллов и скорости подводной лодки до 8-10 узлов[20]. Боеготовность ракеты при нахождении подводной лодки в надводном положении составляла 2 минуты[23].

Точность попадания ракеты П-5 отвечала поставленным при разработке требованиям: ± 3 км при стрельбе на 200 км и высоте полёта 200—400 м и ± 8 км при стрельбе на 400—600 км и полёту на высотах до 10 км[24].

Носители

Для использования ракет П-5 на базе дизельных подлодок проекта 613 были созданы проекты 644 и 665[25].

АПЛ проекта 659 стали единственными специализированным носителями ракет П-5. В 1958-1963 годах построена серия из 5 кораблей, все они служили на Тихоокеанском флоте (ТОФ). После снятия П-5 с вооружения из-за невозможности применения П-6 их переоборудовали в торпедные[26].

-_by-RaBoe_02.jpg)

АПЛ проекта 675 несли службу на Северном флоте (СФ) и ТОФ. Разработанные как носители противокорабельных ракет П-6 они могли нести и П-5Д, причём была возможна смешанная загрузка контейнеров[27]. Позже перевооружались ракетами П-500 и П-1000, оставались в строю до 1990-х годов[28].

ДЭПЛ проекта 651, разработанные и построенные одновременно с атомным проектом 675 для ракет П-6 с возможностью использовать П-5, построены серией в 16 единиц и оставались на вооружении до 1990-х годов. Эти подлодки входили в состав всех флотов ВМФ СССР[29][30].

Подлодки с П-5 широко использовались вдали от баз. В частности, ПЛАРК проекта 675 с ядерными боеголовками несли службу у побережья США[31], в Средиземном море[32]. В 1966 году К-116 (проект 675) совершила рекордный переход около 20 тыс. миль, имея на борту шесть ракет с ядерными боезарядами[33].

| Проект | Силуэт | Тип | Построено | Количество ПУ | Комментарий |

|---|---|---|---|---|---|

| 613 | ДПЛ | 1 | 1 | Опытная лодка С-146. Участвовала в испытаниях П-5[21]. | |

| 644 | ДПЛРК | 6 | 2 | Переработка проекта 613[22] | |

| 646 | - | ДПЛРК | - | 4 | Проект не реализован[34] |

| 665 | ДПЛРК | 6 | 4 | Переработка проекта 613[35] | |

| 659 |  | ПЛАРК | 5 | 6 | Единственные штатные носители ракет П-5, служили в составе ТОФ. После снятия с вооружения П-5 модернизированы в торпедные[26]. |

| 651 | ДПЛРК | 16 | 4 | Несли ракеты П-6, могли использовать П-5[29] | |

| 675 |  | ПЛАРК | 29 | 8 | В составе СФ, ТОФ. Несли ракеты П-6, могли использовать П-5[28]. |

Модификации

П-5Н

Ещё до завершения государственных испытаний П-5 интерес к ракете проявили ВВС. В июле 1958 года был подготовлен эскизный проект ракеты под индексом П-5Н (П-5НА), предназначенный для использования в авиационном комплексе[14].

К разработке системы управления для авиационного варианта было привлечено ОКБ-283. Планировалось изготовление опытной партии из 10 ракет П-5НА на заводе № 292 в Саратове[14].

Однако, в дальнейшем работы по проекту П-5НА были прекращены и серийное производство не было развёрнуто. Основной причиной отказа от авиационной версии П-5 стало принятие на вооружение крылатой ракеты Х-20 для стратегического бомбардировщика Ту-95К, обеспечивающей более высокую точность наведения за счёт использования радиокоррекции с борта самолёта-носителя[14].

П-5Д

Ракета П-5Д (индекс УРАВ ВМФ — 4К95) представляла собой усовершенствованную модификацию П-5. Разработка П-5Д была начата практически одновременно с принятием на вооружение исходной П-5. Перед конструкторами стояла задача обеспечить попадание в радиус 4 км от цели на дальности 500 км. Основным отличием стала установка автопилота АП-70Д, в состав которого вместо барометрического высотомера вошёл высокоточный радиовысотомер РВ-5М[11]. Также в систему управления ракеты был добавлен доплеровский измеритель скорости и угла сноса. Эти нововведения были направлены на существенное повышение точности попадания в цель[36]. Важным изменением стало снижение высоты полёта с 400 до 250 м[11] или даже до 200 м[12], благодаря применению радиовысотомера РВ-5М вместо барометрического прибора, использовавшегося в П-5[12].

Государственные испытания ракеты П-5Д начались в 1959 году на полигоне Капустин Яр. В течение 13 месяцев было проведено 22 пуска. В конце 1961 года были проведены испытания с борта подводной лодки С-162 проекта 664Д, в ходе которых было выполнено 9 пусков[12]. Результаты испытаний показали, что при стрельбе на максимальную дальность 80 % ракет попадали в радиус 4 км от цели, а максимальное отклонение от цели не превышало 6,5 км[12]. Крылатая ракета П-5Д была принята на вооружение 3 марта 1962 года[12]. Она была запущена в серийное производство и начала заменять П-5 на подводных лодках[12]. На базе П-5Д впоследствии были разработаны ракетные комплексы наземного базирования, получившие обозначение С-5[37].

Наземное базирование

С-5

Запуск крылатых ракет П-5 осуществлялся с наземной пусковой установки ещё на этапе испытаний на полигоне Капустин Яр. Уже тогда велась проработка варианта ракетного комплекса П-5П для возможного применения в качестве оперативно-тактического вооружения Сухопутных войск[14].

Разработка подвижного комплекса сухопутных войск С-5 началась сразу после принятия на вооружение ракеты П-5[38]. Основой комплекса стала разрабатываемая ракета П-5Д[38]. Важным конструктивным решением стало сохранение принципа пуска ракеты из пускового контейнера. Контейнер С-5 отличался от морского варианта, будучи значительно легче. Помимо обеспечения старта, он также обеспечивал защиту ракеты от внешних воздействий[38].

Пусковой контейнер с механизмом подъёма на 15 градусов размещался на четырёхосном полноприводном шасси ЗиЛ-135К (в дальнейшем использовалось шасси БАЗ-135МБ)[39]. Время подготовки ракеты к старту превысило целевые 30 минут и составило около часа[40]. Государственные испытания комплекса проводились в 1961 году и включали 5 пусков ракет П-5 и 7 пусков П-5Д[40].

Комплекс С-5 был принят на вооружение 30 декабря 1961 года[40], индекс ГРАУ 2К17, также обозначался как «ФКР-2»[40] — фронтовая крылатая ракета, тип 2, обозначение НАТО — SSC-1A Shaddock. Снят с вооружения в 1964 году[41].

Тактико-технические характеристики

- Размеры:

- Масса: 4300 кг[42]

- Стартовая масса: 5200 кг[11]

- Дальность стрельбы: 574 км[42]

- Скорость полёта: 345 м/с (около 1250 км/ч)[42], по другим источникам до 1,2 М[11]

- Высота полёта: 800 м[11]

- Боевая часть:

- Маршевый двигатель: ТРД КРД-26

- Тяга — 2,25 т[42]

- Ускорители: 2×РДТТ ПРД-34[14]

- Общая тяга — 36,6 т

- Время работы — 2 сек[13].

Снятие с вооружения

К середине 1960-х годов задачи по поражению наземных целей советскими подводными лодками были переориентированы на подводные лодки, вооружённые баллистическими ракетами[17].

К этому времени баллистические ракеты по своим характеристикам стали превосходить крылатые ракеты по дальности и защищённости от средств противоракетной обороны. Подводный старт обеспечивал подводным лодкам с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) лучшую защиту от противолодочных сил противника. Кроме того, баллистические ракеты требовали меньшего объёма на подводной лодке, что позволило создавать многоракетные ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН)[44].

При этом разработка и применение крылатых ракет для подводных лодок в СССР не были полностью прекращены, а переориентировались на создание противокорабельных ракет (ПКР) сперва с надводным стартом, а затем и с подводным[45].

В связи с изменением приоритетов и появлением более совершенных систем вооружения, ракета П-5 была снята с вооружения в 1966 году[17].

Оценка проекта

25 июня 1959 года за работы над ракетой ОКБ-52 было награждено орденом Ленина, 505 работников ОКБ были награждены орденами и медалями, а В. Н. Челомею было присвоено звание Героя Социалистического Труда[46].

П-5 стала первой крылатой ракетой, принятой на вооружение ВМФ СССР[46]. Такие технические решения, как пуск непосредственно из пускового контейнера и автоматическое раскладывание крыла, впервые применённые на П-5, стали стандартом для следующих поколений крылатых ракет не только в СССР, но и во всем мире[47]. П-5 стала непосредственной основой для разработки ПКР П-6/П-35, сыгравших важную роль в развитии противокорабельного оружия ВМФ СССР[48][49]. Основным отличием ракеты П-6 от П-5 являлось наличие системы дистанционного управления и наведения на цель[11].

Примечания

- 1 2 3 Гусев, 2000, с. 46.

- 1 2 3 4 Асанин, 2006, с. 12.

- ↑ Бодрихин, 2024, с. 100—101.

- ↑ Подвиг, 1998, с. 272.

- ↑ Бодрихин, 2024, с. 100.

- ↑ Асанин, 2006, с. 12—14.

- ↑ Приказ по МСМ №0628сс.

- ↑ Росатом рассекретил приказ о создании первой КР.

- 1 2 Широкорад, 2001, с. 495.

- 1 2 Бодрихин, 2024, с. 104.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Повилайтис, 2008, с. 44.

- 1 2 3 4 5 6 7 Асанин, 2006, с. 32.

- 1 2 Широкорад, 2001, с. 495—496.

- 1 2 3 4 5 6 7 Асанин, 2006, с. 24.

- 1 2 Гусев, 2000, с. 35.

- ↑ Исмаилов, 2019, с. 13.

- 1 2 3 Гусев, 2000, с. 38.

- ↑ Гусев, 2000, с. 52.

- ↑ Исмаилов, 2019, с. 8.

- 1 2 3 Широкорад, 2001, с. 497.

- 1 2 3 Широкорад, 2001, с. 498.

- 1 2 Широкорад, 2001, с. 499.

- ↑ Бодрихин, 2024, с. 108.

- ↑ Бодрихин, 2024, с. 101, 105.

- ↑ Широкорад, 2001, с. 498—502.

- 1 2 Гусев, 2000, с. 43—46.

- ↑ Повилайтис, 2008, с. 41.

- 1 2 Гусев, 2000, с. 46—51.

- 1 2 Широкорад, 2001, с. 502—503.

- ↑ Гусев, 2000, с. 51—55.

- ↑ Усенко, 2004, с. 282—283.

- ↑ Куроедов, 2022, с. 83.

- ↑ Усенко, 2004, с. 234,256.

- ↑ Гусев, 2000, с. 41—43.

- ↑ Широкорад, 2001, с. 501—502.

- ↑ Широкорад, 2001, с. 506.

- ↑ Бодрихин, 2024, с. 118.

- 1 2 3 Асанин, 2006, с. 34.

- ↑ Асанин, 2006, с. 34—35.

- 1 2 3 4 Асанин, 2006, с. 35.

- ↑ Первов М. Отечественное ракетное оружие. — М.: АКС-Конверсалт, 1999. — С. 35. — 86 с.

- 1 2 3 4 Бодрихин, 2024, с. 106.

- ↑ Широкорад, 2001, с. 496.

- ↑ Гусев, 2000, с. 46—47.

- ↑ Гусев, 2000, с. 47, 67.

- 1 2 Бодрихин, 2024, с. 109.

- ↑ Бодрихин, 2024, с. 102—104.

- ↑ Широкорад, 2001, с. 509.

- ↑ Гусев, 2000, с. 47.

Литература

- Поляченко В. За явным преимуществом // Крылья Родины. — М., 1993. — № 1. — С. 11—12. — ISSN 0130-2701.

- Широкорад А. Б. Оружие отечественного флота. 1945-2000 / Под общ. ред. А. Е. Тараса. — Минск: Харвест, 2001. — 656 с. — (Профессионал). — ISBN 985-13-0183-3.

- Бодрихин Н. Г. Челомей. — М.: Молодая гвардия, 2024. — 491 с. — (Жизнь замечательных людей, вып. 2029). — ISBN 978-5-235-05190-4.

- Асанин В. Ракеты отечественного флота. Часть 1. Впереди — вражеский берег // Техника и вооружение. — 2006. — № 10. — С. 18—36. — ISSN 1682-7597.

- Гусев А. Н. Подводные лодки с крылатыми ракетами. — СПб.: Галея Принт, 2000. — 130 с. — (Боевые корабли мира). — 800 экз. — ISBN 5-8172-0030-90.

- Исмаилов А. И. Развитие навигационных комплексов ракетных подводных лодок стратегического назначения в период создания и становления морских стратегических ядерных сил // Навигация и гидрография. — 2019. — № 57. — С. 7—16. — ISSN 2220-0983.

- Усенко Н. В., Котов П. Г., Реданский В. Г., Куличков В. К. Как создавался атомный подводный флот Советского Союза. — СПб.: Полигон, 2004. — 544 с. — (Военно-историческая библиотека). — 5000 экз. — ISBN 5-89173-274-2.

- Куроедов В. И., Монаков М. С. Военно-Морской Флот в борьбе за стратегическое пространство // Морской сборник. — 2022. — № 7. — С. 75—87.

- В. А. Повилайтис. Атомная подводная лодка проекта 675 // 11-я дивизия подводных лодок Северного флота. Люди, корабли, события. — СПб.: Тайфун, 2008. — Т. 6. — С. 40—52. — 232 с. — («На службе Отечеству»). — 500 экз.

- Коллектив авторов. Стратегическое ядерное вооружение России / под редакцией П. Л. Подвига. — М.: ИздАТ, 1998. — 492 с. — ISBN 5-86656-079-8.

Ссылки

- Приказ по Министерству среднего машиностроения № 0628сс «О разработке и изготовлении экспериментальных самолётов-снарядов». Портал «История Росатома». Дата обращения: 27 марта 2025.

- «Росатом» рассекретил приказ о создании первой крылатой ракеты. Сетевое издание «РИА Новости». Дата обращения: 27 марта 2025. Архивировано 16 ноября 2019 года.