Фофановский могильник

| Фофановский могильник | |

|---|---|

Коллективное погребение. Китойская культура | |

| Страна | |

| Республика | Бурятия |

| Район | Кабанский |

| Координаты | 52°02′56″ с. ш. 106°46′05″ в. д. |

| Дата основания | мезолит, ранний неолит, бронзовый век |

| Численность | более 100 захоронений |

| Охранный статус |

|

|

|

|

|

|

|

Фофановский могильник[комм. 1] — погребения эпохи мезолита, неолита, бронзового века, расположенные в Кабанском районе Республики Бурятии близ села Фофоново. Захоронения впервые открыты в 1926 году студентом А. П. Окладниковым. Это один из крупных и древних могильников в Забайкалье. Погребения отнесены исследователями к различным культурам — китойской, глазковской и карасукско-шиверской.

Раскопки на могильнике проводили: М. М. Герасимов в 1931, 1934—1936 годах и в 1959 году, А. П. Окладников в 1948 и 1950 годах, В. П. Конев в 1987—1991 и в 1996 годах, Е. Д. Жамбалтарова в 2007, 2008, 2013 годах. За всё время изучения памятника исследовано более сотни погребений. В 2021 году Алисса Уайт из Оксфордского университета совместно с учеными из Великобритании, Канады и России провела радиоуглеродный и изотопный анализ на останках 22 костяков из могильника. Результаты исследования подтвердили, что могильник более древний, чем его прибайкальские аналоги китойской культуры. В 2022 году создана экскурсионная площадка с мобильной выставкой «Фофановская стоянка древнего человека», которая рассказывает о жизни и быте древнего человека.

В результате реконструкции облика погребенных было установлено, что по внешности древние жители здешних мест напоминали современных бурят, их средний рост составлял 165,8 см, а вес — 61,7 кг. Исследования черепов погребенных позволило исследователям отнести их к «недифференцированному варианту большой монголоидной расы». Уровень развития технологий у мастеров был на достаточно высоком уровне и соответствовал общему культурному уровню Байкальского региона — древние литейщики уже тогда могли легировать сплав оловом и мышьяком и создавать устойчивые типы сплавов.

Находки, сделанные во время раскопок, хранятся в различных музеях и научных организациях: в Эрмитаже, в Государственном историческом музее, в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого, в Отделе антропологии ИЭА РАН, в Музее истории Бурятии, в Музее БНЦ СО РАН и в Иркутском музее истории.

Памятник является объектом культурного наследия России федерального значения.

Географическое положение

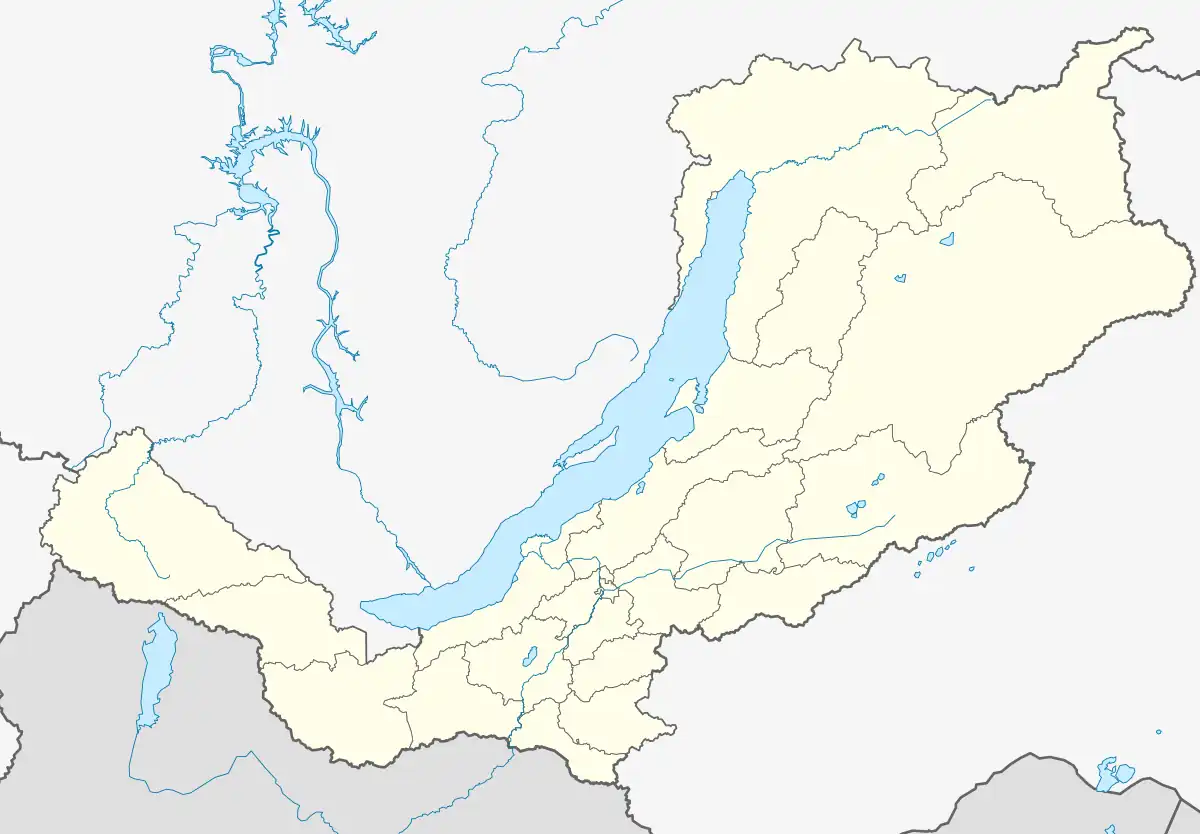

Могильник находится в 60 км к северо-западу от Улан-Удэ, в 6 км от села Кабанск, в 0,5 км от села Фофоново, на правом берегу реки Селенги (26—38 м от уровня реки) на Фофановской горе[4][5][6]. Могильник расположен на плато, которое ограничено с трёх сторон обрывистыми склонами. На юге это плато упирается обрывом в реку Селенгу, на юго-западе в полузаросшее озеро[4].

Рядом с Фофановской горой, на которой расположен могильник, открыты неолитические стоянки и найден подъёмный материал, относящийся к ним[4][7]. Здесь обнаружена писаница, которую местные жители называют «Шаханским богом» (по версии краеведа А. В. Тиваненко «Шаханский» это, по-видимому, неправильно интерпретированное слово «Шаманский»[8]), на ней изображен человек и змея[9][10]. Писаница, выполненная красной охрой, не была зафиксирована и ныне утрачена[8].

Расположение могильника на горе — типичное место в эпоху неолита, так как гора считалась сакральным местом в погребальных обрядах, воспринималась как звено, которое связывает между собой мир живых и мир мёртвых. Гора воспринималась как начало пути в потусторонний мир, так как ближе всего располагалась к небу[11].

Расположение у воды также несёт символизм — в погребальных обрядах она, по верованиям, «обеспечивает посмертное возрождение». У сибирских народов вода означала Нижний мир. Река, гора, дерево, ветер считались дорогой, которые связывали миры. В культуре многих народов умершие продолжали существовать в ином пространстве, поэтому кладбище рассматривалось как поселение умерших[12].

История исследований

На юго-западном склоне Фофановской горы[4] в апреле 1926[13] (1927[14]) года 18[13][15][16]-летний студент педтехникума А. П. Окладников[5][6][13][16], по поручению этнографа Б. Э. Петри[13][16], во время своей первой археологической разведки[13][16] в окрестностях села Кабанск в низовьях реки Селенги[4][13][16] открыл остатки четырёх[7] погребений, которые были отнесены к неолиту[17].

Позже археологические работы на памятнике проводил в 1931, 1934—1936 годах археолог М. М. Герасимов. Он исследовал отдельные погребения, которые уже начали обнажаться[5][6][17][18]. В период с 1931 года по 1936 год он вскрыл свыше 40 погребений, что дало каменные и костяные материалы. Было установлено что все они принадлежали к разным хронологическим этапам, выделены неолитические и энеолитические периоды[17]. Результаты работ на могильнике не были опубликованы полностью[19], отсутствует полевая документация, но осталась коллекционная опись находок[20].

В 1948 и 1950 годах раскопки на могильнике проводила Бурят-Монгольская археологическая экспедиция под руководством А. П. Окладникова. В 1948 году раскопано 23 погребения, в 1950 году — 20, часть могил на момент раскопок уже была разрушена[17]. Палеоантропологический материал изучался И. И. Гохманом[21].

В 1959 году археологический отряд Иркутской экспедиции ЛОИА АН СССР (руководитель отряда — М. М. Герасимов, руководитель экспедиции — М. П. Грязнов[21]) изучил 41 могилу на площади 1,4 тыс. м²[5][18][22]. При раскопках применялся метод снятия уступов, в зависимости от крутизны склона ширина уступа составляла от 1 до 2,5 м[18][23]. Часть могил была разграблена в древности[24]. Стратиграфически погребения были поделены на три группы[18]: погребения китойской культуры, погребения глазковской культуры, погребения карасукско-шиверского времени[21][25][26].

В 1987—1991 и в 1996 годах археологическая экспедиция БГПИ и ВСГАКИ (руководитель экспедиции — В. П. Конев) исследовала 17 погребений эпохи раннего неолита[25][27]. В 1989 году по проведённому радиоуглеродному анализу артефактов получены датировки — от 5 до 6 тыс. лет назад[28]. Плохая сохранность артефактов не позволила достаточно ясно трактовать некоторые даты, полученные по костякам[29].

В 2007 году на памятнике, на пяти участках восточного склона Фофановской горы, размеченных согласно предполагаемому положению захоронений, проведены георадарные исследования (использовался георадар ОКО-2) на площади 1,7 тыс. м². Исследования проводились для выявление наиболее перспективных участков для дальнейших археологических раскопок, точной фиксации и научной оценки памятника с полной характеристикой его топографии. Исследования выполнены сотрудниками Отдела физических проблем БНЦ СО РАН Ю. Б. Башкуевым, В. Б. Хаптановым и М. Г. Дембеловым. Георадарные исследования позволяют археологам уменьшить количество физической работы[30][31][32]. В 2007, 2008, 2013[25] годах на памятнике проводила раскопки экспедиция Музея БНЦ СО РАН и ВСГАКИ (руководитель экспедиции — Е. Д. Жамбалтарова)[6][25], которая раскопала четыре погребения и один ритуальный объект[25][33].

В 2021 году Алисса Уайт из Оксфордского университета совместно с учеными из Великобритании, Канады и России провела радиоуглеродный и изотопный анализ на останках 22 костяков из могильника, взятые из коллекций, хранящихся в Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) в Санкт-Петербурге. Радиоуглеродное датирование подтвердило разновременность памятника — он относится к позднему мезолиту (около 8 тыс. лет назад), позднему неолиту (около 6 — 5,5 тыс. лет назад), началу раннего бронзового века (около 4,9 — 4,5 тыс. лет назад) и финалу раннего бронзового века (около 3,7 тыс. лет назад). Было отмечено, что могильник более древний, чем его прибайкальские аналоги китойской культуры. Исследования позволили найти различия в питании между населением позднего неолита и раннего бронзового века. Учёные предположили, что это могло быть связано с переходом от использования ресурсов мелководий Байкала к нижнему течению Селенги, где они добывали рыбу во время нереста[34].

В 2022 году при поддержке фонда президентских грантов и при поддержки туристским информационным центром «Байкал» Министерства туризма Бурятии региональной общественной организацией «Содружество» создана экскурсионная площадка с мобильной выставкой «Фофановская стоянка древнего человека», которая рассказывает о жизни и быте древнего человека. Построены шесть хижин из жердей, из них три посвящены бронзовому веку. На выставке также демонстрируются фотографии археологических находок, флоры и фауны[35][36].

- Фофановский акрополь

Охранный статус

Памятник археологии охраняется государством в соответствии с Постановлением Совета Министров Бурятской АССР № 379 от 29 сентября 1971 года[37][38]. В едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации приказом Министерства культуры РФ № 39391-р от 24 августа 2016 года могильник зарегистрирован как объект культурного наследия федерального значения «Неолитический могильник», с присвоением ему регистрационного номера 031640457360006[39].

Могильник

Это один из крупнейших и древних могильных комплексов в Забайкалье[6][40][41]. Захоронения датируются мезолитом[34], неолитом (китойское время), глазковским временем (время появления металлических орудий) и бронзовым веком (карасукско-шиверское время)[6][42]. За всё время изучения памятника было раскопано более сотни погребений[6][26][43][44].

При раскопках могильника глазковского времени найдены морские раковины, которые доставлялись сюда с побережья Восточной или Юго-Восточной Азии, а также из района Молуккских островов. Это свидетельствует о том, что в глазковское время в Прибайкалье торговые связи и обмен происходил не только с ближайшими племенами, но и с удаленными на многие тысячи километров[45]. Находки, сделанные при раскопках могильника и относящиеся к разным эпохам, имеют много общих связей с многочисленными находками культур в Забайкалье, Северной Монголии и севера Прибайкалья[46]. При раскопках могильника в 2008 году обнаружен ритуальный объект, содержащий череп медведя, что, по мнению Е. Д. Жамбалтаровой, может указывать о существования культа медведя у местного населения в эпоху раннего неолита[25].

По верованиям бурят считалось грехом если покойника хоронили на новом месте, так он мог заскучать и забрать к себе живых сородичей[47]. По этой причине в погребениях глазковской культуры находили намеренно испорченные орудия — почти у всех топоров из саянского нефрита обломаны и вызубрены лезвия ударами какого-то тяжелого предмета, таким образом племена стремились предохранить живых от опасности, которая могла им грозить от умерших соплеменников[48][49]. По этой же причине умерших могли хоронить связанными или с подогнутыми ногами[50].

По черепам мужчины и женщины, полученным из материалов раскопок М. М. Герасимова, антропологом Г. В. Лебединской выполнены реконструкции облика погребённых. В результате было установлено, что умершие не имели следов европеоидной расы и по внешности напоминали современных бурят[51]. По результатам проведенных М. М. Герасимовой в 1990-х годах замеров костей скелета выяснилось, что средний рост древних жителей здешних мест составлял 165,8 см, а вес — 61,7 кг[52]. В 2010 году М. М. Герасимова в соавторстве провела дополнительные исследования роста и индекса пропорций тел останков скелетов 23 мужчин, 13 женщин и 16 детей из могильника[53].

Черепа из раскопок М. М. Герасимова 1930-х годов, описанных Г. Ф. Дебецем, и черепа, происходящие из раскопок А. П. Окладникова 1948—1952-х годов, изученных И. И. Гохманом имели морфологическую однородность. Черепа имели отличительную черту — низкое лицо в купе с выраженной плосколицестью, что выделяло их в краниологическом комплексе расовой систематике монголоидов[21]. Черепа из раскопок 1959 года (шесть мужских и три женских черепа) подкрепили специфическую особенность в представление о низколицести черепов из Фофановского могильника[24]. Позднее С. Ю. Фризен произвел замер черепов из китойской группы погребений, хранящиеся в музее БНЦ СО РАН. Было установлено, что все черепа массивны и имеют выраженный рельеф затылка, угловатые очертания мозговой коробки, узкий покатый лоб, высокое и широкое лицо. Нижние челюсти крупные, массивные. Четко выраженные клыковые ямки и «европеоидная» (по Г. М. Левину) форма скуловой вырезки. Эти особенности позволили исследователям отнести черепа к «недифференцированному варианту большой монголоидной расы». Женские черепа из китойской группы погребений значительно отличались по форме мозговой коробки, ширине лба, выразительности скул и высоте лба, причем эти различия были и у черепов из одного погребения[24][54]. Черепа глазковско-шиверской культуры по сравнению с черепами китойского времени имеют более низкое лицо, прямой лоб и немного менее плоское лицо с меньшим выступом носа. Черепа этого времени характеризуется долихокранно-крупной средневысокой черепной коробкой, высоким и в меру широким лицом, которое уплощено на уровне назиона[21].

Костяки китойской группы погребений имели укороченные верхние конечности, по сравнению с нижними, удлиненное плечо по сравнению с бедром. В подавляющем случае было характерно укороченное предплечье по сравнению с плечом, среднее соотношение длины голени и бедра. Все костяки были узкоплечими[55].

В результате исследования находок из могильника, П. В. Волков и Е. Д. Жамбалтарова сделали вывод, что уровень развития технологий обработки материалов у ранненеолитических жителей Юго-Восточного Прибайкалья был на достаточно высоком уровне и соответствовал общему культурному уровню Байкальского региона[56]. В лаборатории ИА АН СССР проведен спектральный анализ по бронзовым изделиям глазковского периода из могильника, в результате было установлено что медный сплав содержал около 1,2 — 3 % мышьяка[57]. Таким образом, можно утверждать, что древние литейщики уже тогда могли легировать сплав оловом и мышьяком и создавать устойчивые типы сплавов[58].

Скульптурка головы лося, найденная во время раскопок в 1991 году, является единственной подобной находкой в археологических материалах Юго-Восточного Прибайкалья. По радиоуглеродному датированию получена дата 6660±100 лет назад[59]. Изображения лося было распространено среди жителей таёжной и лесной зоны Северной Азии в эпоху мезолита — неолита — раннего металла, самая древняя скульптурка головы лося в Забайкалье была найдена при исследовании поселение Студеное-2, датировавшиеся верхнепалеолитическим временем — 17—18 тыс. лет назад. Похожий аналог со скульптурой головы лося из артефактов раннего неолита Южного Приангарья и Южного Прибайкалья найден на могильнике Шаманка II[60].

Остатки млекопитающих, по определению А. М. Клементьева, и птиц, по определению Н. В. Мартынович, среди находок в могильнике представлены поделками их костей и остатками костяка заяца-беляка, медведя, лисицы, волка, соболя, кабана, кабарги, косули, оленя, лося и овцы, а также 10—11 видов птиц типичных для лесостепных ландшафтов: лебедь-кликун, орёл, кряква, болотный лунь, серебристая чайка, свиязь или косатка, глухарь обыкновенный, филин, уральская неясыть, беркут[61].

Находки, сделанные при раскопках могильника, разрозненно хранятся в различных музеях и научных организациях: в Эрмитаже (отдел археологии Восточной Европы и Сибири[20]), в Государственном историческом музее, в Музеи антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), в Отделе антропологии ИЭА РАН, в Музее истории Бурятии, в Музее БНЦ СО РАН[41] и в Иркутском музее истории[18].

Коллекция материалов с могильника в фондах Музея БНЦ СО РАН состоит из находок обнаруженных во время раскопок В. П. Конева и Е. Д. Жамбалтаровой и представлена орудиями охоты, рыболовства, собирательства, домашнего производства, украшениями, скульптурой, керамикой, обработанными и необработанными костями птиц и животных[25]. Всего же коллекция находок Фофановского могильника в музее БНЦ СО РАН состоит из 3000 находок антропологических материалов и несколько сотен артефактов[62]. Коллекция находок, обследованных Е. Д. Жамбалтаровой, хранящихся в фондах музея БНЦ СО РАН И ГИМ, насчитывает 1788 предметов, куда входит 883 роговых и костяных изделий. Артефактов эпохи неолита насчитывается 365 предметов (302 экземпляра в музее БНЦ СО РАН и 63 экземпляра в ГИМе), находки бронзового века состоят из 518 предметов (113 экземпляров из музея БНЦ СО РАН и 405 — из ГИМа)[43]. Три мужских и два женских костяка раскопанные в 1948 и 1950 годах А. П. Окладниковым хранятся в Кунсткамере (инвентарный номер — 5913)[63]. Материалы раскопок 1959 года в основном хранятся в Эрмитаже, малая часть представлена в Иркутском музее[18]. Коллекция Фофановского могильника, хранящиеся в Музее БНЦ СО РАН, является наиболее изученной — предметы описаны, сфотографированы и отражены в музейной программе Hida[64].

- Выставка находок из Фофановского могильника в Государственном историческом музее (Москва)

.jpg)

_-_%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8.jpg)

Погребения

Открытие могильника

А. П. Окладниковым в 1926 году найдены остатки четырёх погребений[7]. Одна из могил располагалась в обрыве в слое глины, где был обнаружен костяк человека. Второе погребение найдено в 3 м севернее от первого в борту рытвины на глубине 1,15 м. Костяк человека в погребении был в хорошем состоянии, погребенный покоился на спине головой на восток, руки вытянуты вдоль туловища, нижних конечностей не было, скорее всего они были уничтожены размывом. Второе погребение располагалось выше Фофановской часовни[7][17][65]. Ещё два погребения найдены нижи по склону горы[9][10].

При исследовании могил найдены артефакты относящиеся к неолитическому времени. В одном из погребений найден просверленный клык кабана и два каменных листовидных наконечника стрелы, также найден наконечник стрелы, имеющий слабо выраженные жильца, две ножевидные пластинки, отщепы и обломок не законченного обработанного наконечника. Помимо прочего, в одной из могил найден бронзовый нож и несколько обломков бронзовых предметов не имеющих определённой формы[17].

Раскопки 1930-х годов

В период с 1931 года по 1936 год археологом М. М. Герасимовым вскрыто свыше 40 погребений[17]. Результаты работ на могильнике не были опубликованы полностью[19], отсутствует полевая документация, но осталась коллекционная опись находок[20]. Впервые четыре черепа из раскопок М. М. Герасимова были опубликованы Г. Ф. Дебецем в 1948 году. Один из этих черепов происходил из погребения эпохи бронзы, согласно М. М. Герасимову, он принадлежал к палеоазиатскому типу тунгусского варианта[21]. Исследователями было установлено, что все вскрытые погребения принадлежат к разным периодам: неолита, энеолита и эпохи бронзы[17][21].

Самые ранние погребения находились в неглубоких ямах, умершие в них лежали на спине, в вытянутом положении, ногами в направлении к реке, руки сложены на теле. В более поздних могилах погребенные покоились в скорченном положении на боку, головой направленной по течению реки. Некоторые могилы, более позднего времени, имели оградки[21].

При раскопках обнаружены шилья из кости лося, бусы из просверленных зубов марала, плоские, округлой формы бусы из перламутровых раковин, обломки кабаньих клыков, наконечники стрел и скребки. В погребениях обнаружены следы окислов бронзы и единичные находки тонких проволочных медных браслетов, маленькие височные кольца, узкие пластины листовидных ножей[17][21]. В могилах оказались фрагменты керамики, перламутровые нашивки на одежду, орудия из камня, рога, кости. В некоторых погребениях обнаружены редки находки — топор и игольница. Встречались гарпуны, рыболовные крючки, точильный брусок из шиферного сланца, отщепы, долото, ножи[21][66].

Раскопки 1948 года

В 1948 году Бурят-Монгольской археологической экспедицией под руководством А. П. Окладникова раскопано 23 могилы[17], все погребения располагались на глубине от 0,3 до 1,6 м[27].

Над пятью погребениями (№ 6, 9, 15, 17, 22) надмогильные сооружения были в виде каменной кладки. Часть могил (№ 6, 9, 10, 19) имели овальную могильную яму. Костяки в погребениях № 1, 4, 11, 16, 21 направлены головой на восток, оставшиеся в своем большинстве на — юго-восток. В погребение № 19 костяк лежал головой на северо-запад, в погребение № 5 и 20 на северо-восток[27], в погребение № 17 головой на юг[27][67]. В других погребениях направление на удалось установить[67].

Погребения № 1, 3—5, 6—12, 14, 16—23 одиночные. В шести могилах (№ 3, 4, 6, 10, 18, 19) присутствовали следы огня, скорее всего труп умершего был сожжен. Из-за разрушения могилы № 13 не удалось определить к какому типу он относится — к одиночному или парному погребению. По результатам изучения могила № 15 также не понятно, это парное (взрослый и ребёнок) или коллективное (взрослый и несколько детей) погребение: здесь найдены фрагменты детского черепа, ребра ребёнка, две фаланги пальцев взрослого и раздавленный череп ребёнка. В пяти погребениях (№ 15, 19, 21—23) захоронены дети[67].

Положение костяков в могилах было различным, часть из них (№ 4, 9, 10, 18) лежали на спине, в вытянутом положении (в 9, 10 и 18 могиле череп усопшего был раздроблен), в погребениях № 1 и 5 усопшие также лежали на спине, но ноги у них были согнуты в коленях, а череп раздавлен. В погребениях № 7, 12, 20 костяк вовсе находился в скорченном положении. В могиле № 19 и 22 не было черепов погребенных[67]. В погребениях № 3, 19, 22 была засыпка из охры[68]. В погребение № 22 раскопан скелет ребёнка пяти лет, который лежал в сумке из бересты тёмно-малинового цвета, обернутый в соболиную шкуру[22][69][70]. Для окраски бересты применялась не красная охра, а киноварь скорее всего доставленная издалека[69].

Во время раскопок 1948 года найдены карасукский бронзовый кинжал (XIII—XII вв до н. э.[71]), нефритовые топоры, ожерелье из зубов марала сделанные в виде грушевидных бус, фрагменты сосуда с узким дном[22][71]. Инвентарь из камня представлен находками наконечника копий, наконечниками стрел, скребками, точильцем, двумя ножами из кремнистого материала, отщепами, кремниевыми орудиями. Изделия из кости представлены остриём, гарпуном, отжимником, игольником, двумя вкладышевыми орудиями с каменными лезвиями и двумя шилами. Изделия из металла представлены обломком тонкой металлической пластины, рукоятью от бронзового ножа, медным кинжалом в кожаных ножных, тремя кинжалами[72].

А. П. Окладников при описании погребений не приводил их культурное и хронологическое определение. По мнению Л. В. Лбовой, Е. Д. Жамбалтаровой и В. П. Конева, погребения могут относиться от энеолита до карасуксо-тагарскому времени[68].

Раскопки 1950 года

В 1950 году Бурят-Монгольской археологической экспедицией под руководством А. П. Окладникова раскопано 20 погребений, часть из них на момент раскопок уже была разрушена (погребения № 1, 2, 4, 7, 10[73])[17]. В погребение № 18 и 20 усопший покоился на спине с согнутыми ногами и головой направленной на северо-восток. В погребение № 19 погребенный лежал вытянуто на спине, головой в сторону запада, череп был раздавлен, а берцовые кости ног сломаны. Для остальных могил не удалось определить положение костяков в них относительно сторон света[68]. В погребениях № 3, 5, 7—15 найдены отдельные кости, а в погребениях № 6, 16, 17 костяков вообще не было. В погребениях № 9, 13, 14 найдена засыпка охрой[73].

При раскопках А. П. Окладниковым найдены изделия из камня[73], кости, металла (обломок бронзового ножа, бронзовая игла с ушком) и керамики[74]. Изделия из камня представлены: наконечники стрел, нефритовые топоры и тесла, отщепы, кинжал, скребок[73]. Костяные изделия: острия, кинжалы, шило, проколки[комм. 2], игольник, острие от гарпуна, костяные наконечники стрел, подвеска из клыков кабана и подвеска из клыков марала[74].

По версии А. П. Окладникова погребения № 1—11, 13, 16, 20 относятся к глазковской культуре, погребение № 17 к шиверско-глазковскому времени, погребение № 12 к китойской культуре[23].

Раскопки 1959 года

В 1959 году археологическим отрядом Иркутской экспедиции ЛОИА АН СССР изучена 41 могила[5][18][22]. Часть могил глазковского времени разграблены ещё в древности, надмогильные кладки также разрушены[24][76], на костях были заметны окиси меди или бронзы, видимо здесь, до разграбления, находились некие металлические орудия[42].

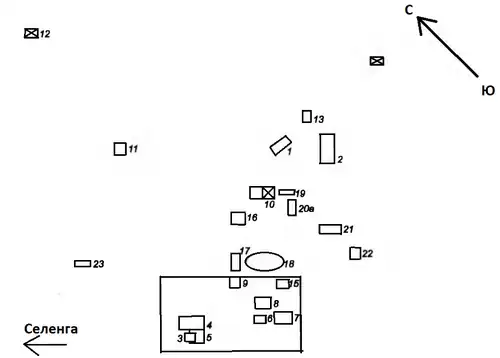

М. М. Герасимов и Е. Н. Черных на могильнике по результатам раскопок после 1959 года выделяли три группы погребений: первая группа (первоначально выделялись 7[26] погребений после раскопок Е. Д. Жамбалтаровой группа расширена до 28 могил[77]) была отнесена к китойской культуре (ранний неолит), вторая группа (29 могил) отнесена к глазковской культуре (бронзовый век), у третьей группы (5 могил) культурная принадлежность не ясна, предварительно отнесена к 1-му тысячелетию до н. э[25]. Краевед А. В. Тиваненко считал, что эти «неопределённые» погребения относились к карасукско-шиверскому времени[26].

Первая группа погребений включает могилы № 1—7 (1959 год)[18][77], № 1—17 (1987—1989, 1996 года), № 1, 3—5 (2007, 2008, 2013 года) и ритуальный объект (2008 год)[77]. Эта группа могил отличается овальной и подпрямоугольной могильной ямой с небольшой глубиной погребения (0,5 — 1,4 м от современной поверхности). Скорее всего, могильные ямы были перекрыты деревянным настилом и засыпаны землей, со временем перекрытия обрушились. Погребенные покоились либо лежа на спине, либо на боку с согнутыми коленями. Все погребения засыпаны охрой. По кости из погребений № 5 и 6 сделан радиоуглеродный анализ, который показал даты от 7610±210 до 6350±50 лет назад[78][79], что относится к раннему неолиту. До этого, по версии А. П. Окладникова, их относили к позднему неолиту[80].

Во вторую группу погребений входят могилы № 8—36 (1959 год) и могила № 6 (2013 год). Погребения этой группы не имеют каменных кладок над могильными ямами. Погребенные лежали на спине либо в вытянутом положение, либо с согнутыми ногами. Могилы достигали в длину до 2,8 м и были довольно узкими (0,5 — 0,8 м). По кости были получены следующие радиоуглеродные даты: 3670±40 — 4100±100 лет назад[43]. По мнению М. М. Герасимова и Е. Н. Черных вторая группа погребений близка к глазковскому времени, но с некоторыми особенностями: керамика из этих погребений близка к серовской эпохе, а в одном из погребений найден костях домашней овцы, что не характерно для племен бронзового века таёжной зоны Сибири. М. М. Герасимов и Е. Н. Черных датировали данную группу началом эпохи палеометалла (II—I тысячелетие до н. э.)[81] Более поздние погребения, относящиеся к глазковскому времени, были сделаны по прошествии продолжительного времени — над ними успел отложится слой лёссовидного суглинка и сформироваться новая почва[24].

Третья группа погребений состояла из 5 могил с № 37 до № 41, раскопанных в 1959 году. Датировка погребений оказалась затруднительной. Надмогильные сооружения у могил отсутствовали, контуры могильных ям не прослеживались. Погребенные лежали на спине, с согнутыми в коленях ногами на глубине 0,45 — 1 м от современного уровня поверхности. По мнению М. М. Герасимова и Е. Н. Черных захоронения произведены позже времени глазковской культуры[43], после образования нового почвенного слоя над этим культурным горизонтом[24].

Погребение № 5 из неолитического времени, по версии М. М. Герасимова, принадлежало некому знатному человеку, так как при раскопок этого погребения найдено большое количество сопроводительного инвентаря, а также могила была большой и свободной, а возле неё стоял столб[52].

.png)

Погребение № 7 коллективное — здесь раскопано семь скелетов, принадлежащих людям разного пола и возраста, у шести скелетов не было черепов. Глубина могильной ямы составляла 1,55 м и имело прямоугольную форму 1,8×1,2 м. Три скелета располагались в восточной части ямы — мужчина около 45 лет, юноша около 17 лет, мальчик 10 лет (единственный скелет с черепом), остальные в её западной части — женщина 30 лет, две девочки 10 и 14 лет и двухгодовалый ребёнок. Все скелеты лежали на спине, кроме мальчика, он лежал на боку. Ноги у всех скелетов согнуты. По характеру погребения установлено, что сначала положили мужчину, затем женщину, третьим — мальчика, после девочек 14 и 10 лет, юношу и младенца. Кости были засыпаны охрой[82]. В районе таза скелета, принадлежащего мужчине, обнаружен заостренный предмет, похожий на наконечник стрелы. По шести костякам получены даты — 6450±50, 6780±110, 6830±60, 7000±60, 7040±100, 7610±210 лет назад, но то что погребенные были захоронены вместе не вызывает сомнения[83].

Инвентарь глазковской культуры представлен различным рыболовным инвентарём — наконечниками гарпунов, обломками рыболовных крючков, костяными жальцами[84]. Инвентарь китойской (неолитической) культуры представлен семью ножами из кости с вкладышами, роговым долото, острием из кости, двумя рыболовными крючками, скребком, кольцом из мрамора и остатками разрушившихся перламутровых пластин, никаких следов керамика не обнаружено[52]. Инвентарь третье группы погребений (по версии М. М. Герасимова и Е. Н. Черных) состоял лишь из игольника и фрагмента костяной основы кинжала[43].

Раскопки 1987—1989, 1991 и 1996 годов

Во время археологических работ в 1987—1989 и 1996 годах археологической экспедицией БГПИ и ВСГАКИ раскопано 17[25] грунтовых погребений, не имеющие надмогильных сооружений. Погребения № 3—5, 7, 8, 12, 13 и 16 имели овальную могильную яму, погребения № 14, 15, 17 — подпрямоугольную со скругленными углами. Глубина могильных ям составляла от 0,5 до 1,5 м[19]. Раскопанные могилы близки к китойским погребениям Ангары и Витима, совпадали как характер погребения, погребальный обряд, так и положение умерших в них, но были и отличия — отсутствие таких характерных для китоя вещей, как составные рыболовные крючки, нефритовые орудия, кремневые наконечники стрел и т. п. Но в целом погребения вписываются в комплекс китойских погребений могильника[85]. В 1989 году проведён радиоуглеродный анализ на 11 образцах, в результате чего получена датировки памятника — от 5 до 6 тыс. лет назад[28]. Из-за плохой сохранности коллекции артефактов, полученных при раскопках, не удалось достаточно ясно трактовать некоторые даты по костякам из китойского погребения[29].

В могилах № 7—9, 13, 16, 17 погребенные покоились головой направленной вверх по течению реки, то есть в направление на северо-запад, в могилах № 3—5, 12, 14 умершие лежали головой в направление на запад. Погребение № 15 ориентировано с юга на север, головой в направление к реке, погребения № 1 и 10 были ориентированы с северо-востока на юго-запад. В разрушенных погребениях № 2 и 6 не удалось выяснить ориентировку погребения[19].

Все погребения одиночные, кроме могилы № 12, в которой обнаружены костяки, принадлежащие мужчине и подростку. В большинстве могил обнаружены скелеты принадлежащие мужчинам, только в погребениях № 1 и 13 покоились взрослые женщины, а в могилах № 3, 10 и 16 — дети, причем костяки детей были в очень плохой сохранности. Про половую принадлежность костяков в могилах можно говорить только предварительно, лишь в погребение № 1 Н. Н. Мамоновой удалось определить пол[19].

В погребениях № 1, 3, 5, 10, 12, 14, 15 умершие лежали на спине, в погребениях № 2, 4, 7, 9, 13, 17 на боку с подогнутыми ногами, в погребение № 6, 8 и 16 из-за неполного костяка положение умершего установить затруднительно. В погребениях № 12 и 14 погребенный лежал с подогнутыми влево и вправо ногами, а в погребение № 15 с подогнутыми ногами коленями вверх. В погребение № 7 и 12 умершие были без голов[86].

Погребенные густо посыпаны охрой, причем в погребениях № 14, 15, 17 в районе черепа, в погребениях № 12—15 в районе тазовых костей, в погребение № 12 также густо присыпана грудь (подросток в этом погребение не был посыпан охрой), а в погребение № 17 кости ног. Также встречались погребения вообще без охры (№ 3—9 и 16)[85]. Погребение № 11 раскопанное в 1991 году было парным, в нём находилось три скелета — взрослого человека 30—35 лет (половую принадлежность установить не удалось) и двоих детей 6—7 лет и 16 лет[59].

Во время раскопок в 1987—1989 и 1996 годах найдены расщепленные клыки кабана с отверстиями в них, пластины, костяное острие (предположительно наконечник копья), резцы (возможно тарбагана), перламутровые бусы, фрагмент гематита, керамика, остатки вкладышевого орудия, кусочек графита, халцедоновый наконечник стрелы, заготовки нуклеуса, фрагмент нижней челюсти мелкого грызуна, а также фрагментированный гладкостенный сосуд, найденный в яме со следами кострища[85]. Во время раскопок 1991 года найдены: вкладышевый кинжал, нож, проколка из кости, заготовки костяных орудий, скульптурка головы лося из рога или кости, кольца из кальцита, перламутровые бусины, украшения из клыков кабана, подвески из резцов благородного оленя[59].

Раскопки 2007—2008, 2013 годов

В сезоне 2007—2008 годов экспедицией Музея БНЦ СО РАН и ВСГАКИ было раскопано три погребения, отнесенные к ранненеолитическим погребениям (возраст около 6 тыс. лет) китойской культуры Фофановского могильника, и один ритуальный объект. Могилы № 1, 3 обнаружены при помощи георадарного исследования[33][87]. В процессе раскопок одного из захоронений после снятия дернового слоя в непосредственной близости от могил с помощью георадарного исследования было выявлено костровище[88].

В первом погребении на глубине около одного метра обнаружен костяк человека в удовлетворительном состоянии, лежащий на спине с согнутыми влево ногами. В могиле также лежал «чужой» череп, который был раздавлен. Погребение засыпано охрой[89]. Могила № 2 не содержала следов погребений, но в ней на глубине 160 см был раскопан череп бурого медведя (определение костей выполнены А. М. Клементьевым)[90]. По мнению Е. Д. Жамбалтаровой это ритуальный объект, который может указывать о существования культа медведя у местного населения в эпоху раннего неолита[25]. На глубине 70 см в могиле зафиксированы охристые пятна с вкраплением сажи, на глубине 113 см — раздробленные кости. В погребение № 3, размерами 0,8—1 × 1,65 м, на глубине 1 м от современной поверхности, лежал костяк человека на спине с согнутыми вправо ногами, головой на восток — юго-восток. Костяк засыпан охрой, отмечены следы огня — сажистые пятна перед лицом, под правым плечом и у правой ноги. Погребение № 3 имело богатый сопроводительный инвентарь[90].

Погребение № 4 — парное, в нём находились скелеты двоих взрослых и двоих детей, обнаруженных на глубине 95 см. Усопшие лежали на спине с согнутыми ногами. Один из костяков, принадлежавших взрослому, покоился с согнутыми влево ногами, остальные — с согнутыми коленями вправо. Всё погребение щедро засыпано охрой, в верхней части могилы наблюдались сажистые пятна и угольки. Погребение № 4 также имело богатый сопроводительный инвентарь[91].

Погребение, раскопанное в 2013 году, имело длину в 2,8 м и ширину 0,5 — 0,6 м. В могильной яме найдены фрагменты обожженных человеческих костей полностью засыпанных охрой. Сопроводительный инвентарь также был обожжен и фрагментирован. Могила была отнесена к глазковскому времени (бронзовый век)[92].

Во время раскопок 2007—2008 годов сопроводительный инвентарь погребений состоял из кольца из перламутра, украшения из клыков кабана, кальцитовых колец, подвески, костяных нашивок на одежду, двулезвийных вкладышевых кинжалов-ножей, небольшой раковины, ножа на пластине, нуклеуса из халцедона, скребков из халцедона, микропластин, технических сколов, фрагмента керамики со следами нагара. В четвёртом погребение найдена сумка с орудиями: два орудия и фрагмент из кости, два фрагмента острия, клиновидное орудия из рога, двусторонний гарпун и фрагмент острия гарпуна. Также найдены желваки кварца, кусочки охры, плитка сланца, орудие из кости лебедя с двумя отверстиями и отверстием на одном конце, абразив из песчаника, галечки, необработанные кости животных и фрагменты костей птиц[91]. В 2013 году в погребение был найден сопроводительный инвентарь, состоящий из когтя орла, иглы, отщепов, скребков, фрагментов костяных острий, фрагментов керамики, подвески из клыка марала и др.[64]

Раскоп со вскрытым костровищем и захоронением

Раскоп со вскрытым костровищем и захоронением Погребение № 3. Одиночное китойское захоронение (раскопки 2007—2008 годов)

Погребение № 3. Одиночное китойское захоронение (раскопки 2007—2008 годов) Погребение № 4. Коллективное китойское захоронение (раскопки 2007—2008 годов)

Погребение № 4. Коллективное китойское захоронение (раскопки 2007—2008 годов)

Комментарии

Примечания

- ↑ Герасимов, Черных, 1975.

- ↑ Волков, Жамбалтарова, 2011.

- ↑ Жамбалтарова, Волков, 2013.

- 1 2 3 4 5 Ивашина, 1979, с. 21.

- 1 2 3 4 5 Лбова и др, 2008, с. 29.

- 1 2 3 4 5 6 7 Волков, Жамбалтарова, 2011, с. 23.

- 1 2 3 4 Окладников, 1927, с. 104.

- 1 2 Тиваненко, 1989, с. 75.

- 1 2 Окладников, 1927, с. 105.

- 1 2 Окладников, 1976, с. 279.

- ↑ Жамбалтарова, Лбова, 2009, с. 126—127.

- ↑ Жамбалтарова, Лбова, 2009, с. 127—129.

- 1 2 3 4 5 6 Окладников, 1976, с. 3.

- ↑ Окладников, 1927, с. 102.

- ↑ Константинов М. В, 1994, с. 26.

- 1 2 3 4 5 Базаров, 2021, с. 81.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ивашина, 1979, с. 22.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 Герасимов, Черных, 1975, с. 23.

- 1 2 3 4 5 Жамбалтарова, Конев, 2001, с. 171.

- 1 2 3 Волков, Жамбалтарова., 2011, с. 7.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Герасимова, Боруцкая, Васильев, 2024, с. 522.

- 1 2 3 4 Ивашина, 1979, с. 25.

- 1 2 Лбова и др, 2008, с. 43.

- 1 2 3 4 5 6 Герасимова, Боруцкая, Васильев, 2024, с. 523.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Жамбалтарова, 2015, с. 491.

- 1 2 3 4 Тиваненко, 1989, с. 78.

- 1 2 3 4 Лбова и др, 2008, с. 30.

- 1 2 Мамонова, Сулержицкий, 1989, с. 23—24.

- 1 2 Мамонова, Сулержицкий, 1989, с. 26.

- ↑ Дмитриев и др., 2008.

- ↑ Жамбалтарова, 2010, с. 44.

- ↑ Дмитриев, Дмитриев, 2024, с. 23.

- 1 2 Жамбалтарова, 2010, с. 44—46.

- 1 2 Alyssa and etc., 2021.

- ↑ В Бурятии создана выставка уникального комплекса древнего человека. bgtrk.ru (25 октября 2022). Дата обращения: 12 июля 2024. Архивировано 12 июля 2024 года.

- ↑ В районе Бурятии появилась Фофановская стоянка древнего человека. Новая Бурятия (8 ноября 2022). Дата обращения: 12 июля 2024. Архивировано 12 июля 2024 года.

- ↑ Коновалов, 2011, с. 200.

- ↑ Постановление Совета Министров Бурятской АССР об утверждении списка памятников истории и культуры местного значения № 379 от 29.09.1971. Дата обращения: 18 июня 2024.

- ↑ О регистрации объекта культурного наследия федерального значения «Неолитический могильник», неолит – бронзовый век (Республика Бурятия) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Министерство культуры Российской Федерации (24 августа 2016). Дата обращения: 18 июня 2024.

- ↑ Тиваненко, 1989, с. 63.

- 1 2 Жамбалтарова, 2015, с. 490.

- 1 2 Ивашина, 1979, с. 29.

- 1 2 3 4 5 Жамбалтарова, Волков, 2016, с. 33.

- ↑ Волков, Жамбалтарова, 2015, с. 166.

- ↑ Окладников, 1968, с. 201.

- ↑ Окладников, 1976, с. 286.

- ↑ Жамбалтарова, Лбова, 2009, с. 128.

- ↑ Окладников, 1976, с. 322.

- ↑ Окладников, 1976, с. 304.

- ↑ Окладников, 1976, с. 305.

- ↑ Бураев, 2019, с. 47.

- 1 2 3 Константинов М. В, 1994, с. 157.

- ↑ Бураев, Дикий, 2022, с. 18.

- ↑ Жамбалтарова и др., 2011, с. 93.

- ↑ Жамбалтарова и др., 2011, с. 94.

- ↑ Волков, Жамбалтарова, 2015, с. 174.

- ↑ Симухин, 2021, с. 52.

- ↑ Симухин, 2021, с. 56.

- 1 2 3 Жамбалтарова, Волков, 2013, с. 115.

- ↑ Жамбалтарова, Волков, 2013, с. 118—119.

- ↑ Мартынович, 2011, с. 117—119.

- ↑ Бураева, 2019, с. 223.

- ↑ Радзюн, 1980, с. 49.

- 1 2 Жамбалтарова, 2015, с. 492.

- ↑ Окладников, 1976, с. 278—279.

- ↑ Волков, Жамбалтарова., 2011, с. 7—10.

- 1 2 3 4 Лбова и др, 2008, с. 31.

- 1 2 3 Лбова и др, 2008, с. 34.

- 1 2 Окладников, 1976, с. 323.

- ↑ Дашиева, 2019, с. 17.

- 1 2 Цыбиктаров, 1981, с. 60.

- ↑ Лбова и др, 2008, с. 33.

- 1 2 3 4 Лбова и др, 2008, с. 36.

- 1 2 Лбова и др, 2008, с. 38.

- ↑ Васильев и др., 2007, с. 176.

- ↑ Ивашина, 1979, с. 27—28.

- 1 2 3 Жамбалтарова, Волков, 2016, с. 32.

- ↑ Жамбалтарова, Волков, 2016, с. 32—33.

- ↑ Лбова и др, 2008, с. 46—47.

- ↑ Константинов М. В, 1994, с. 158.

- ↑ Цыбиктаров, 1981, с. 62.

- ↑ Лбова и др, 2008, с. 47—48.

- ↑ Лбова и др, 2008, с. 49.

- ↑ Ивашина, 1979, с. 28.

- 1 2 3 Жамбалтарова, Конев, 2001, с. 172.

- ↑ Жамбалтарова, Конев, 2001, с. 171—172.

- ↑ Дмитриев, Дмитриев, 2024, с. 30.

- ↑ Дмитриев, Дмитриев, 2024, с. 31.

- ↑ Жамбалтарова, 2010, с. 44—45.

- 1 2 Жамбалтарова, 2010, с. 45.

- 1 2 Жамбалтарова, 2010, с. 45—46.

- ↑ Жамбалтарова, 2015, с. 491—492.

Литература

- Книги

- Васильев С. А., Бозински Г., Бредли Б. А., Вишняцкий Л. Б., Гиря Е. Ю., Грибченко Ю. Н., Желтова М. Н., Тихонов А. Н. Четырехъязычный (русско-англо-франко-немецкий) словарь-справочник по археологии палеолита. — Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2007. — 264 с. — ISBN 5-85803-336-3.

- Базаров Б. А. 75 лет с начала научных исследований второй Бурят-Монгольской археологической экспедиции под руководством академика Алексея Павловича Окладникова // Бурятия: календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год: справочно-библиографическое издание / Сост. З. Б. Жигмитова, Э. Ц. Манханова, М. С. Новолодская, М. М. Соснина. — Улан-Удэ: Министерство культуры Республики Бурятия, Государственный архив Республики Бурятия, Национальная библиотека Республики Бурятия, Центр библиографии и краеведения, 2021.

- Герасимов М. М., Черных Е. Н. Раскопки Фофоновского могильника в 1959 г. // Первобытная археология Сибири / Отв. ред. А. М. Мандельштам. — Ленинград: Наука. Ленинградское отделение, 1975. — С. 23—48. — 224 с.

- Герасимова М. М., Боруцкая С. Б., Васильев С. В. Палеоантропологические материалы из Фофановского могильника неолита — энеолита (Забайкалье) // Тверской археологический сборник. Выпуск 13. Материалы 23-25-го заседания научно-методического семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности» / Отв. ред. И. Н. Черных. — Тверь: ООО «Издательство „Триада“», 2024. — С. 522—525. — 712 с. — ISBN 978-5-6052767-2-2.

- Жамбалтарова Е. Д. Материалы Фофановского могильника в фондах Музея БНЦ СО РАН // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии / Отв. ред. Б. В. Базаров. — Материалы международной научной конференции. — Улан-Удэ: Издательство Оттиск, 2015. — С. 490—492. — 504 с. — ISBN 978-5-9906676-9-3.

- Жамбалтарова Е. Д., Лбова Л. В. Пространство и время в погребальных обрядах населения западного Забайкалья в эпоху неолита – раннего бронзового века // Сибирский сборник — 1. Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий. Книга I. / Отв. ред. Л. Р. Павлинская. — Санкт-Петербург: РАН. МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера), 2009. — С. 125—133. — 226 с. — ISBN 978-5-88431-145-9.

- Жамбалтарова Е. Д., Конев В. П. Фофановский могильник: материалы 1987-89 и 1996 года // Историко-культурное наследие Северной Азии: Итоги и перспективы изучения на рубеже тысячелетий (Материалы XLI Региональной археолого-этнографической студенческой конференции. Барнаул, 25-30 марта 2001 г.) / Отв. ред. А. А. Тишкин. — Барнаул: Издательство Алтайского университета, 2001. — С. 171—172. — 600 с. — ISBN 5-7904-036-5.

- Ивашина Л. Г. Неолит и энеолит лесостепной зоны Бурятии / Отв. ред. Л. Р. Кызласов. — Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1979. — 157 с.

- История Бурятии / Глав. ред. Б. В. Базаров. — Улан-Удэ: Издательство БНЦ СО РАН, 2011. — Т. I. Древность и средневековье. — 328 с. — ISBN 9785-705-0302-1.

- История Сибири с древнейших времен до наших дней (в пяти томах) / Под ред. Окладников А. П. — Ленинград: Наука. Ленинградское отделение, 1968. — Т. I. Древняя Сибирь. — 455 с.

- Константинов М. В. Каменный век восточного региона Байкальской Азии. К Всемирному археологическому интер-конгрессу / Отв. ред. А. Д. Столяр, С. М. Цейтлин. — Улан-Удэ — Чита: Совместное издание Института общественных наук БНЦ СО РАН и Читинского государственного педагогического института им. Н. Г. Чернышевского, 1994. — 272 с. — ISBN 5-85158-052-6.

- Лбова Л. В., Жамбалтарова Е. Д., Конев В. П. Погребальные комплексы неолита — раннего бронзового века Забайкалья (формирование архетипов первобытной культуры) / Отв. ред. А. В. Табарев. — Новосибирск: Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2008. — 248 с. — ISBN 978-5-7803-0172-1.

- Окладников А. П. История и культура Бурятии. — Улан-Удэ: Бурятское книжное издательство, 1976. — 460 с.

- Памятники археологии / Науч. ред. П. Б. Коновалов. — Улан-Удэ: НоваПринт, 2011. — Т. II. Свод объектов культурного наследия Республики Бурятия. — 392 с. — ISBN 978-5-91121-051-9.

- Радзюн А. Б. Эпохальные вариации элементов посткраниального скелета у населения Забайкалья // Сборник музея антропологии и этнографии. XXXVI. Исследования по палеоантропологии и краниологии СССР / Отв. ред. И. И. Гохман. — Ленинград: Наука, 1980. — С. 48—60. — 225 с.

- Тиваненко А. В. Древние святилища Восточной Сибири в эпоху камня и бронзы. — Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. — 202 с. — ISBN 5-02-029155-2.

- Цыбиктаров А. Д. Бронзовый век Западного Забайкалья // Новое в археологии Забайкалья : сборник / Отв. ред. П. Б. Коновалов. — Новосибирск: Наука, 1981. — С. 57—63.

- Статьи

- Бураев А. И. Антропологические пластические реконструкции в музейных экспозициях // Вестник Восточно-сибирского государственного института культуры : журнал. — Улан-Удэ: ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский государственный институт культуры, 2019. — № 4 (12). — С. 44—51. — ISSN 2541-8874.

- Бураев А. И., Дикий Я. В. Общая характеристикапалеоантропологической коллекции ИМБТ СО РАН // Вестник БНЦ СО РАН : журнал. — Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2022. — № 1 (45). — С. 18—24. — ISSN 2222-9175.

- Бураева С. В., Мурзинцева А. Е. Хранители научного наследия Бурятии // Вестник БНЦ СО РАН : журнал. — Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2019. — № 2 (34). — С. 215—226. — ISSN 2222-9175.

- Волков П. В., Жамбалтарова Е. Д.. Кинжалы Фофоновского могильника из коллекции музея Бурятского научного центра СО РАН: экспериментально-трасологический аспект // Археология, этнография и антропология Евразии : журнал. — Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2011. — № 4 (48). — С. 22—28. — ISSN 1563-0102.

- Волков П. В., Жамбалтарова Е. Д.. Странный «погребальный инвентарь» из Фофановского могильника // Гуманитарные науки в Сибири : журнал. — Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2011. — № 3. — С. 7—10. — ISSN 0869-8651.

- Волков П. В., Жамбалтарова Е. Д.. Технологическая характеристика изделий из кости и рога Фофановского могильника (ранний неолит, Юго-Восточное Прибайкалье) // Россия и АТР : журнал. — Владивосток: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук», 2015. — № 2 (88). — С. 165—175. — ISSN 1026-8804.

- Дашиева Н. Б. Образ Бурятии в объектах историко-культурного значения: концепция экскурсионно-туристического маршрута «От палеолита до современности» // Проблемы социально-экономического развития Сибири : журнал. — Братск-9: ФГБОУ ВО "БрГУ", 2019. — № 2 (36). — С. 106—109. — ISSN 2224-1833.

- Дмитриев А. А., Башкуев Ю. Б., Хаптанов В. Б., Дембелов М. Г. Определение перспективных участков для раскопок на Фофановском могильнике, с помощью георадара // 4th EAGE International Scientific and Practical Conference and Exhibition on Engineering and Mining Geophysics : журнал. — Bunnik: European Association of Geoscientists & Engineers, 2008.

- Дмитриев А. Г., Дмитриев А. А.. Применение георадиолокации при выявлении и изучении древних захоронений в пределах Фофановского некрополя // Известия Лаборатории древних технологий : журнал. — Иркутск: ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 2024. — Т. 20, № 4. — С. 22—33. — ISSN 2415-8739. (CC BY 4.0)

- Жамбалтарова Е. Д. Ранненеолитические материалы Фофановского могильника (по результатам раскопок 2007-2008 гг.) // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири : материалы международной научной конференции : сборник. — Улан-Удэ: Издательство БГУ, 2010. — Вып. 4. — С. 44—47. — ISBN 978-5-9793-0289-8.

- Жамбалтарова Е. Д., Волков П. В. Роговые ложки Фофановского могильника // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология : журнал. — Новосибирск, 2016. — Т. 15, № 3. — С. 32—40. — ISSN 1818-7919. (CC BY 4.0)

- Жамбалтарова Е. Д., Волков П. В. Скульптурка головы лося из Фофоновского могильника (ранний неолит, Юго-Восточное Прибайкалье) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология : журнал. — Новосибирск, 2013. — Т. 12, № 7. — С. 114—124. — ISSN 1818-7919. (CC BY 4.0)

- Жамбалтарова Е. Д., Герасимова М. М., Васильев С. В., Боруцкая С. Б. Ранненеолитические погребения Фофановского могильника (по данным археологии и палеоантропологии) // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири : материалы международной научной конференции : сборник. — Иркутск: Издательство ИрГТУ, 2011. — Вып. 2. — С. 90—96. — ISBN 978-5-8038-0714-8.

- Мамонова Н. Н., Сулержицкий Л. Д. Опыт датирования по C14 погребений Прибайкалья эпохи голоцена // Советская археология : журнал / Глав. ред. С. А. Плетнева. — Москва: Академия наук СССР, 1989. — № 1. — С. 19—32. — ISSN 0038-5034.

- Мартынович Н. В. Птицы из погребальных комплексов Забайкалья (могильники Бухусан и Фофановский) // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири : материалы международной научной конференции : сборник. — Иркутск: Издательство ИрГТУ, 2011. — Вып. 2. — С. 116—122. — ISBN 978-5-8038-0714-8.

- Окладников А. П. Предварительное сообщение об археологических разведках в окрестностях села Кабанск // Издание Бурят-Монгольской секции ВСОРГО : сборник. — Иркутск: типографическое издательство «Власть труда», 1927. — № 3/4. — С. 102—105.

- Симухин А. И. Металлообработка эпохи бронзы Западного Забайкалья II-I тыс. до н. э. (Археологический фонд музея БНЦ СО РАН) // Известия Лаборатории древних технологий : журнал. — Иркутск: ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», 2021. — Т. 17, № 3. — С. 46—59. — ISSN 2415-8739. (CC BY 4.0)

- J. Alyssa White, Rick J. Schulting, Peter Hommel, Vyacheslav Moiseyev, Valeri Khartanovich, Christopher Bronk Ramsey, Andrzej W. Weber. Turning eastward: New radiocarbon and stable isotopic data for Middle Holocene hunter-gatherers from Fofanovo, Trans-Baikal, Siberia (англ.) // Archaeological Research in Asia. — Elsevier BV, 2021. — Vol. 28. — ISSN 2352-2267.