Исламская наука

Мусульманские учёные совершили множество научных открытии. Учёные средневековой мусульманской цивилизации (например, аль-Хайсам) внесли свой вклад в новые открытия в науке[1]. С 8 по 15 век мусульманские математики и астрономы способствовали развитию математики[2]. Исламские научные достижения охватывают широкий спектр дисциплин, особенно медицину, математику, астрономию, сельское хозяйство, а также физику, экономику, инженерию и оптику.[3][4][5]

Терминология

По словам Тоби Хаффа, в арабском языке нет слова, которое бы соответствовало термину «наука» в его общепринятом понимании в английском и других языках. В арабском языке «наука» может просто означать различные формы знания.[6] Эта точка зрения подверглась критике со стороны других учёных. Например, по словам Музаффара Икбала, структура исследования Хаффа «основана на синтетической модели Роберта Мертона, который не использовал никаких исламских источников или концепций, касающихся теории познания или социальной организации»[2] Каждая отрасль науки имеет своё собственное название, но все отрасли науки имеют общий префикс — илм . Например, физика более буквально переводится с арабского как «наука о природе», علم الطبيعة ‘ilm aṭ-ṭabī‘a; арифметика как «наука о счетах» علم الحساب ilm al-hisab . Религиозное изучение ислама (с помощью исламских наук, таких как толкование Корана, изучение хадисов и т. д.) называется العلم الديني «наука религии» (al-ilm ad-dinniy), используя то же слово для науки, что и «наука о природе». Согласно словарю арабского языка Ганса Вера, в то время как علم' ilm определяется как «знание, учение, премудрость» и т. д., слово «наука» имеет форму множественного числа علوم' ulūm . (Так, например, كلية العلوم kullīyat al-‘ulūm, Факультет наук Египетского университета, буквально означает «Факультет наук…»)

Контекст и история

Ряд современных учёных, таких как Филдинг Х. Гаррисон, Султан Башир Махмуд, Хоссейн Наср, считают, что современная наука и научный метод были в значительной степени вдохновлены мусульманскими учёными, которые внедрили современный эмпирический, экспериментальный и количественный подход к научному исследованию. Определённые достижения средневековых мусульманских астрономов, географов и математиков были мотивированы проблемами, представленными в исламском писании, такими как развитие алгебры Аль-Хорезми (ок . 780—850 гг.) с целью решения исламских законов наследования,[7] и достижения в астрономии, географии, сферической геометрии и сферической тригонометрии с целью определения направления Киблы, времени молитв Салах и дат исламского календаря .[8] Эти новые исследования в области математики и естественных наук позволят исламскому миру опередить остальной мир. «Используя это вдохновение, мусульманские математики и астрономы внесли значительный вклад в развитие практически каждой области математики между восьмым и пятнадцатым веками»[9]

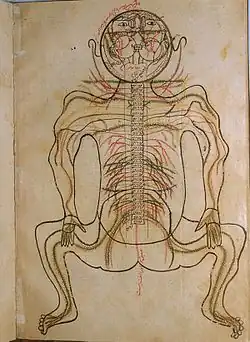

Более широкое использование вскрытий в исламской медицине в XII и XIII веках было обусловлено трудами исламского теолога Аль-Газали, который поощрял изучение анатомии и использование вскрытий как метода получения знаний о творении Бога.[10] В сборнике достоверных хадисов аль- Бухари и Муслима сказано: «Нет болезни, которую создал бы Аллах, не создав также и лечения для неё» (Бухари 7-71:582). Это достигло кульминации в работе Ибн ан-Нафиса (1213—1288), который открыл лёгочное кровообращение в 1242 году и использовал своё открытие в качестве доказательства ортодоксальной исламской доктрины телесного воскрешения .[11] Ибн ан-Нафис также использовал исламское писание в качестве оправдания своего отказа от вина как средства самолечения .[12] Критика алхимии и астрологии также была мотивирована религией, поскольку ортодоксальные исламские теологи считали верования алхимиков и астрологов суеверными .[13]

Фахр ад-Дин ар-Рази (1149—1209), рассматривая свою концепцию физики и физического мира в своём труде «Маталиб», обсуждает исламскую космологию, критикует аристотелевское представление о центре Земли во вселенной и «исследует понятие существования мультивселенной в контексте своего комментария», основываясь на кораническом аяте «Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров». Он поднимает вопрос о том, относится ли термин " миры " в этом аяте к «множественным мирам в пределах этой единой вселенной или космоса, или ко многим другим вселенным или мультивселенной за пределами этой известной вселенной». На основе этого аята он утверждает, что Бог создал более «тысячи тысяч миров (альфа альфи 'авалим) за пределами этого мира, так что каждый из этих миров больше и массивнее этого мира, а также имеет то же, что и этот мир».[14] Поддержка Али Кушчу (1403—1474) вращения Земли и его неприятие аристотелевской космологии (которая отстаивает неподвижность Земли) были мотивированы религиозной оппозицией Аристотелю со стороны ортодоксальных исламских теологов, таких как Аль-Газали .[15]

Золотой век ислама(762—1258 годы)

Раннее развитие науки в исламском мире относится 762—1258 годы, известным как золотой век ислама . Её также называют «арабской наукой», поскольку большинство текстов были переведены с греческого на арабский язык во время арабского переводческого движения. Массовое переводческое движение, возникшее в 8-9 веке, способствовало интеграции науки в исламский мир. Учения греков теперь были переведены, и их научные знания были переданы арабскому миру. Несмотря на эти условия, не все учёные в этот период были мусульманами или арабами, поскольку было много известных учёных неарабского происхождения (в первую очередь персов), а также некоторые учёные-немусульмане, которые внесли вклад в научные исследования в мусульманском мире.

Наука в средневековом исламском мире развивалась и практиковалась в течение исламского Золотого века при Аббасидской империи, Кордовском эмирате, Аббадидах Севильи, Саманидах, Зияридах и Буидах в Персии и за её пределами, охватывая период примерно между 762 и 1258 годами. Мусульманские научные достижения и изобретения охватывали широкий спектр дисциплин, особенно астрономию, математику и медицину. Другими предметами научных исследований были химия, ботаника и агрономия, география и картография, офтальмология, фармакология, физика и зоология.

Средневековая исламская наука называемая также как «Золотой век ислама», имела как практические цели, так и цель познания. Например, астрономия была полезна для определения Киблы, направления, в котором следует молиться, ботаника имела практическое применение в сельском хозяйстве, как в работах Ибн Бассаля и Ибн аль-Аввама, а география позволила Абу Зайду аль-Балхи составить точные карты. Исламские математики, такие как Аль-Хорезми, Авиценна и Джамшид аль-Каши, добились успехов в алгебре, тригонометрии, геометрии и арабских цифрах . Исламские врачи описали такие заболевания, как оспа и корь, и бросили вызов классической греческой медицинской теории. Аль-Бируни, Авиценна и другие описали приготовление сотен лекарств из лекарственных растений и химических соединений. Мусульманские физики, такие как аль-Хайсам, Бируни и другие, изучали оптику и механику, а также астрономию и критиковали взгляд Аристотеля на движение.

В Золотой век ислама (762—1258 годы) мусульманская наука и цивилизация процветала на обширной территории вокруг Средиземного моря и за его пределами в самых разных учреждениях вплоть до монгольского нашествия в Среднюю Азию, Персию и осады Багдада в 1258 году.

Основные научные произведения античности были переведены на арабский язык, а иногда и на персидский . Исламская цивилизация унаследовала греческое, индийское и персидское влияние. Образовалась новая общая цивилизация, основанная на исламе. Наступила эпоха высокой культуры и инноваций, сопровождавшаяся быстрым ростом населения и городов. Арабская аграрная революция в сельской местности принесла больше урожая и улучшила сельскохозяйственные технологии, особенно орошение . Это поддерживало большую популяцию и способствовало процветанию культуры.[16] Начиная с IX века такие учёные, как Аль-Кинди[17] переводили на арабский язык индийские и греческие знания, включая труды Аристотеля . Эти переводы поддержали достижения учёных во всем исламском мире .[18]

Области исследования

Средневековые исламские научные достижения охватывали широкий спектр дисциплин, особенно математику, астрономию и медицину.[18] Другие предметы научных исследований включали физику, алхимию и химию, офтальмологию, географию и картографию[19].

Химия

Ранний исламский период ознаменовался созданием теоретических основ алхимии и химии . Серно-ртутная теория металлов, впервые изложенная в "Сирр аль-халика " («Тайна творения», ок. 750—850 гг., ошибочно приписываемая Аполлонию Тианскому), а также в трудах, приписываемых Джабиру ибн Хайяну (написанных ок. 850—950 гг.),[20] оставалась основой теорий состава металлов вплоть до XVIII века.[21] Изумрудная скрижаль, загадочный текст, который все последующие алхимики, вплоть до Исаака Ньютона, считали основой своего искусства, впервые встречается в « Сирр аль-халика» и в одной из работ, приписываемых Джабиру.[22] В практической химии труды Джабира и персидского алхимика и врача Абу Бакра ар-Рази (ок. 865—925) содержат самые ранние систематические классификации химических веществ.[23] Алхимики также интересовались искусственным созданием таких веществ.[24] Джабир описывает синтез хлорида аммония (нашатыря) из органических веществ,[20] а Абу Бакр ар-Рази экспериментировал с нагреванием хлорида аммония, купороса и других солей, что в конечном итоге привело к открытию минеральных кислот латинскими алхимиками XIII века, такими как псевдо-Гебер.[23]

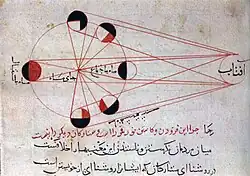

Астрономия и космология

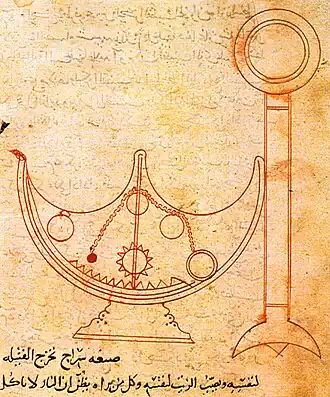

Астрономия стала важнейшей дисциплиной исламской науки. Астрономы приложили усилия как для понимания природы космоса, так и для достижения практических целей. Одно из приложений включало определение Киблы — направления, в котором следует находиться во время молитвы . Другим направлением была астрология, предсказывающая события, влияющие на жизнь человека, и выбирающая подходящее время для таких действий, как начало войны или основание города. Аль-Баттани (850—922) точно определил продолжительность солнечного года. Он внёс вклад в составление Толедских таблиц, которые астрономы использовали для прогнозирования движения Солнца, Луны и планет по небу. Коперник (1473—1543) позже использовал некоторые астрономические таблицы Аль-Баттани.

Аз-Заркали (1028—1087) разработал более точную астролябию, которая использовалась в течение многих столетий после этого. Он построил водяные часы в Толедо, обнаружил, что апогей Солнца медленно движется относительно неподвижных звёзд, и получил хорошую оценку его движения для скорости его изменения. Насир ад-Дин ат-Туси (1201—1274) написал важную поправку к небесной модели Птолемея II века . Когда Туси стал астрологом Хелагу, ему предоставили обсерваторию и он получил доступ к китайским методам и наблюдениям. Он выделил тригонометрию в отдельную область и составил самые точные астрономические таблицы, доступные на тот момент.

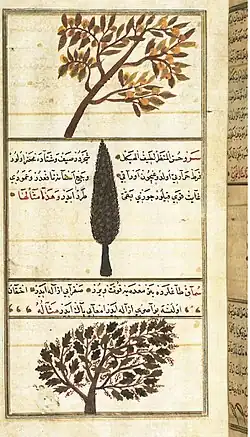

Ботаника и агрономия

Изучение окружающего мира распространилось и на детальное изучение растений. Проделанная работа оказалась непосредственно полезной для беспрецедентного роста фармакологии во всем исламском мире. Ад-Динавари (815—896) популяризировал ботанику в исламском мире своим шеститомным трудом «Китаб ан-Набат» ("Книга о растениях "). Сохранились только тома 3 и 5, а часть тома 6 реконструирована по цитируемым отрывкам. В сохранившемся тексте описывается 637 растений в алфавитном порядке от букв «син» до «йа», так что вся книга должна была охватывать несколько тысяч видов растений. Ад-Динавари описал фазы роста растений и образования цветов и плодов. Энциклопедия XIII века "Аджаиб <i id="mw-g">аль-махлукат»'' («Чудеса творения»), составленная Закарией аль-Казвини (1203—1283), содержала, помимо прочего, как реалистичную ботанику, так и фантастические рассказы. Например, он описал деревья, на ветках которых вместо листьев росли птицы, но которые можно было встретить только на далёких Британских островах.[25] Использование и выращивание растений было задокументировано в XI веке Мухаммадом ибн Ибрагимом ибн Бассалем из Толедо в его книге «Диван аль-филаха» («Суд по сельскому хозяйству»), а также Ибн аль-Аввамом аль-Ишбили (также известным как Абу ль-Хайр аль-Ишбили) из Севильи в его книге XII века «Китаб аль-филаха» («Трактат о сельском хозяйстве»). Ибн Бассаль много путешествовал по исламскому миру и вернулся с глубокими познаниями в области агрономии, которые помогли Арабской сельскохозяйственной революции . В его практичной и систематической книге описывается более 180 растений, а также способы их размножения и ухода за ними. Он охватывал листовые и корнеплодные овощи, травы, специи и деревья.[26]

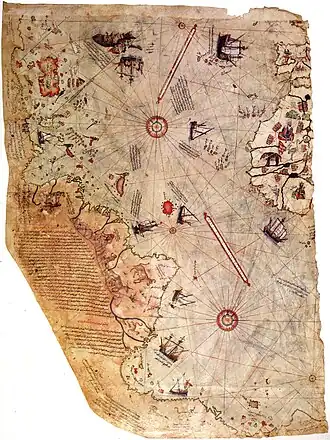

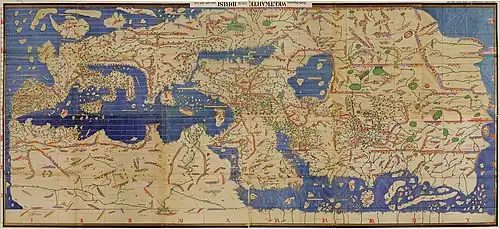

География и картография

Распространение ислама в Западной Азии и Северной Африке способствовало беспрецедентному росту торговли и путешествий по суше и морю вплоть до Юго-Восточной Азии, Китая, большей части Африки, Скандинавии и даже Исландии. Географы работали над составлением все более точных карт известного мира, основываясь на многих существующих, но фрагментарных источниках. Абу Зайд аль-Балхи (850—934), основатель школы картографии Балхи в Багдаде, написал атлас под названием «Цифры регионов» (Сувар аль-акалим).[27] Аль-Бируни (973—1048) измерил радиус Земли новым методом. Он включал наблюдение за высотой горы в Нандане (ныне в Пакистане).[28] Аль-Идриси (1100—1166) нарисовал карту мира для Роджера, нормандского короля Сицилии (правил в 1105—1154 годах). Он также написал « Tabula Rogeriana» («Книгу Роджера»), географическое исследование народов, климата, ресурсов и отраслей промышленности всего мира, известного в то время. Османский адмирал Пири Рейс (ок. 1470—1553) составил карту Нового Света и Западной Африки в 1513 году. Он использовал карты Греции, Португалии, мусульманских источников и, возможно, карту, составленную Христофором Колумбом . Он представлял собой часть важной традиции османской картографии.

Математика

Исламские математики собрали, систематизировали и уточнили математику, унаследованную ими от Древней Греции и Индии, и продолжили вносить собственные инновации. Исламская математика охватывала алгебру, геометрию и арифметику . Алгебра в основном использовалась для развлечения: в то время она имела мало практических применений. Геометрия изучалась на разных уровнях. Некоторые тексты содержат практические геометрические правила для съёмки и измерения фигур. Теоретическая геометрия была необходимой предпосылкой для понимания астрономии и оптики, и она требовала многих лет сосредоточенной работы.

В начале правления Аббасидской династии (основан в 750 г.), вскоре после основания Багдада в 762 г., некоторые математические знания были усвоены группой учёных аль-Мансура из доисламской традиции в астрономии. Древнегреческие труды, такие как »Альмагест " Птолемея и «Начала» Евклида, были переведены на арабский язык. Ко второй половине 9 века исламские математики уже вносили вклад в самые сложные разделы греческой геометрии. Исламская математика достигла своего апогея в восточной части исламского мира между X и XII веками. Большинство средневековых исламских математиков писали на арабском языке, другие — на персидском.[29][30]

Известные математики и их исследования:

- Аль-Хорезми (VIII—IX вв.) сыграл важную роль в принятии индо-арабской системы счисления и развитии алгебры, ввёл методы упрощения уравнений и использовал евклидову геометрию в своих доказательствах. Он был первым, кто рассматривал алгебру как самостоятельную дисциплину в её собственном праве[31] и представил первое систематическое решение линейных и квадратных уравнений.:14

- Аль-Кинди (801—873) работал над криптографией для Аббасидской империи и дал первое известное письменное объяснение криптоанализа и первое описание метода частотного анализа .[32][33]

- Авиценна (ок. 980—1037) внёс вклад в математические методы, такие как выбрасывание девяток[34].

- Сабит ибн Курра (835—901) вычислил решение шахматной задачи, включающей экспоненциальный ряд[34].

- Аль-Фараби (ок. 870—950) попытался геометрически описать повторяющиеся узоры, популярные в исламских декоративных мотивах, в своей книге «Духовные ремесла и природные секреты в деталях геометрических фигур» [34].

- Омар Хайям (1048—1131), известный на Западе как поэт, рассчитал продолжительность года с точностью до 5 знаков после запятой и нашёл геометрические решения всех 13 форм кубических уравнений, разработав некоторые квадратные уравнения, которые используются до сих пор[34]. Джамшиду аль-Каши (ок. 1380—1429) приписывают несколько теорем тригонометрии, включая закон косинусов, также известный как теорема аль-Каши. Ему приписывают изобретение десятичных дробей и метода вычисления корней , подобного методу Горнера . Он правильно вычислил число π с точностью до 17 значащих цифр[34].

Уже в 7 веке мусульманские учёные приняли индо-арабскую систему счисления, описав её использование в стандартном тексте "Фи ль-Хисаб аль-Хинди " («О числах индийцев»). Отличительный западно-арабский вариант восточно-арабских цифр начал появляться около 10 века в Магрибе и Аль-Андалусе (иногда называемый губарскими цифрами, хотя этот термин не всегда принимается), которые являются прямыми предками современных арабских цифр, используемых во всем мире.[34]

Медицина

Мусульмане уделяли большое внимание медицине, следуя хадису, предписывающему сохранение хорошего здоровья. Врачи унаследовали знания и традиционные медицинские верования от цивилизаций классической Греции, Рима, Сирии, Персии и Индии. К ним относятся труды Гиппократа, такие как теория четырёх жидкостей, и теории Галена .

- Аз-Захрави (936—1013) был хирургом, чей самый важный сохранившийся труд называется “Ат-Тасриф» («Медицинские знания»). Это 30-томное издание, в котором в основном обсуждаются медицинские симптомы, методы лечения и фармакология. В последнем томе, посвящённом хирургии, описываются хирургические инструменты, расходные материалы и новаторские процедуры.

- ар-Рази (ок. 865—925) выделил оспу и корь, а также признал лихорадку частью защитных реакций организма. Он написал 23-томный сборник по китайской, индийской, персидской, сирийской и греческой медицине. Ар-Рази подверг сомнению классическую греческую медицинскую теорию о том, как четыре жидкости регулируют жизненные процессы. Он оспаривал работу Галена по нескольким направлениям, включая лечение кровопусканием, утверждая, что оно было эффективным.

- Авиценна (ок. 980—1037) написал главный медицинский учебник «Канон врачебной науки» .

- Ибн ан-Нафис (1213—1288) написал влиятельную книгу по медицине; она во многом заменила «Канон» Авиценны в исламском мире. Он написал комментарии к трудам Галена и Авиценны. Один из этих комментариев, обнаруженный в 1924 году, описывал циркуляцию крови через лёгкие.

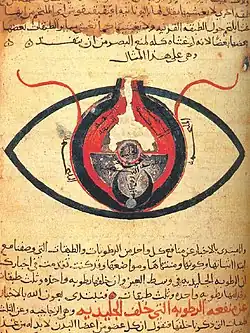

Оптика и офтальмология

.jpg)

В этот период оптика бурно развивалась. К 9 веку появились труды по физиологической, геометрической и физической оптике. В число затронутых тем входило зеркальное отражение.

- Хунайн ибн Исхак (809—873) написал книгу «Десять трактатов о глазе»; она оставалась влиятельной на Западе до XVII века.

- Аббас ибн Фирнас (810—887) разработал линзы для увеличения и улучшения зрения.

- Ибн Сахл (ок. 940—1000) открыл закон преломления, известный как закон Снеллиуса. Он использовал этот закон для создания первых асферических линз, которые фокусировали свет без геометрических аберраций[37][38][39][40].

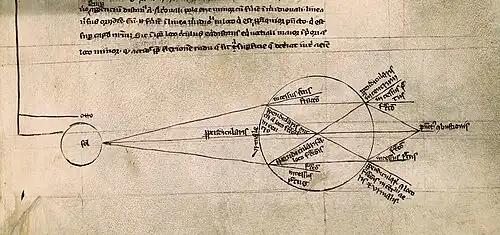

- В XI веке Ибн аль-Хайсам (Альхазен, 965—1040) отверг греческие идеи о зрении, будь то аристотелевская традиция, согласно которой форма воспринимаемого объекта проникает в глаз (но не его материя), или традицию Евклида и Птолемея, которые считали, что глаз испускает луч. Аль-Хайсам в своей «Книге оптики» предположил, что зрение осуществляется посредством световых лучей, образующих конус с вершиной в центре глаза. Он предположил, что свет отражается от разных поверхностей в разных направлениях, из-за чего объекты выглядят по-разному.[37][38][39][40] Он далее утверждал, что математика отражения и преломления должна соответствовать анатомии глаза. Он также был одним из первых сторонников научного метода, концепции, согласно которой гипотеза должна быть доказана экспериментами, основанными на подтверждаемых процедурах или математических доказательствах, за пять столетий до учёных эпохи Возрождения .[41][42][43][44]

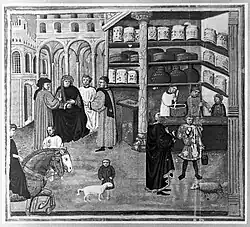

Фармакология

Достижения в области ботаники и химии в исламском мире способствовали развитию фармакологии. Мухаммад ибн Закария Рази (Разес) (865—915) пропагандировал медицинское использование химических соединений. Абу аль-Касим аль-Захрави (Абулкасис) (936—1013) был пионером в приготовлении лекарств методом сублимации и дистилляции . Его Liber servitoris содержит инструкции по приготовлению «простых веществ», из которых затем изготавливались сложные лекарства.

Сабур ибн Сахл (умер в 869 году) был первым врачом, описавшим большое количество лекарств и средств от болезней. В X веке Аль-Муваффак написал труд «Основы истинных свойств лекарственных средств», в котором описал такие химические вещества, как оксид мышьяка и кремниевая кислота . Он различал карбонат натрия и карбонат калия и обратил внимание на ядовитость соединений меди, особенно медного купороса, а также соединений свинца.

Аль-Бируни (973—1050) написал «Китаб ас-Сайдала» («Книга о лекарствах»), в которой подробно описал свойства лекарств, роль фармации и обязанности фармацевта. Ибн Сина (Авиценна) описал 700 препаратов, их свойства, механизм действия и показания к применению. Он посвятил целый том простым вещам в «Каноне врачебной науки». Труды Масавайха аль-Мардини (ок. 925—1015) и Ибн аль-Вафида (1008—1074) были напечатаны на латыни более пятидесяти раз, выйдя под названием «De Medicinis universalibus et particularibus» Мешуа Младшего (умер в 1015 году) и под названием «Medicamentis simplicibus» Абенгуэфита (ок. 997—1074) соответственно. Пьетро Абано (1250—1316) перевел и добавил дополнение к труду аль-Мардини под названием «De Veneris» . Ибн аль-Байтар (1197—1248) в своем труде «Аль-Джами фи аль-Тибб» описал тысячу простых лекарств и снадобий, основанных непосредственно на средиземноморских растениях, собранных вдоль всего побережья между Сирией и Испанией, впервые превзойдя охват, предоставленный Диоскоридом в классические времена.[45] Исламские врачи, такие как Ибн Сина, описывали клинические испытания для определения эффективности медицинских препаратов и веществ.[46]

Физика

Области физики, изучаемые в этот период, помимо оптики и астрономии, которые описаны отдельно, представляют собой аспекты механики : статику, динамику, кинематику и движение . В 11 веке Авиценна (Ибн Сина) считал, что движущийся объект имеет силу, которая рассеивается внешними факторами, такими как сопротивление воздуха.[47] Авиценна различал «силу» и «склонность» (майл); он утверждал, что объект приобретает майл, когда он находится в противовес своему естественному движению. Он пришел к выводу, что продолжение движения зависит от наклона, переданного объекту, и что объект остается в движении до тех пор, пока не израсходуется энергия . Он также утверждал, что снаряд в вакууме не остановится, если на него не воздействовать. Эта точка зрения согласуется с первым законом движения Ньютона об инерции.[48] Как неаристотелевское предложение, оно было по существу отвергнуто, пока его не описал как «импульс» французский астроном Жан Буридан (ок. 1295—1363), который, вероятно, находился под влиянием Ибн Сины.[47]

В «Тенях» Бируни (973—1048) описывает неравномерное движение как результат ускорения.[49] Теория майла Авицены пыталась связать скорость и вес движущегося объекта, предшественница концепции импульса .[50] Теория движения Аристотеля утверждала, что постоянная сила производит равномерное движение; Абу-ль-Баракат Натанель (ок. 1080—1164/5) не соглашался, утверждая, что скорость и ускорение — это две разные вещи, и что сила пропорциональна ускорению, а не скорости.[51]

Братья Бану Муса, Джафар-Мухаммад, Ахмад и аль-Хасан (начало IX века) изобрели автоматизированные устройства, описанные в их «Книге гениальных устройств» .[52][53]. Прогресс в этом вопросе также был достигнут аль-Джазари и Ибн Маруфом.

Зоология

Многие классические труды, включая труды Аристотеля, в Средние века были переведены с греческого на сирийский, затем на арабский, а затем на латынь. Зоология Аристотеля оставалась доминирующей в своей области на протяжении двух тысяч лет.[54] « Китаб аль-Хаяван» (كتاب الحيوان, англ. «Книга о животных») — арабский перевод IX века «Истории животных» : 1-10, «О частях животных» : 11-14, и «Происхождения животных» : 15-19.[55]

Эту книгу упоминал Аль-Кинди (умер в 850 г.) и комментировал Авиценна (Ибн Сина) в своей «Книге исцеления». Авемпас (Ибн Баджа) и Аверроэс (Ибн Рушд) комментировали и критиковали труды «О частях животных» и «О происхождении животных» .[56]

Исламский вклад в Европейскую цивилизацию

Мусульманские ученые помогли заложить основы экспериментальной науки своим вкладом в научный метод и своим эмпирическим, экспериментальным и количественным подходом к научному исследованию . В более общем смысле позитивным достижением исламской науки было просто её процветание на протяжении столетий в самых разных учреждениях: от обсерваторий до библиотек, от медресе до больниц и судов, как в разгар исламского золотого века, так и в течение нескольких столетий после него. Это не привело к научной революции, подобной той, что произошла в Европе раннего Нового времени, но такие внешние сравнения, вероятно, следует отвергнуть как навязывающие «хронологически и культурно чуждые стандарты» успешной средневековой культуре.

Начиная примерно с 1050 года европейские ученые, опираясь на имеющиеся у них знания, искали древние знания в арабских текстах, которые затем переводили на латынь. Они столкнулись с широким спектром классических греческих текстов, некоторые из которых ранее были переведены на арабский язык, сопровождаемые комментариями и независимыми работами мусульманских мыслителей. Научные книги мусульманских учёных были переведены на латинский язык такими переводчиками как Герард Кремонский, Майкл Скот в 12 веке.

_Wellcome_L0070081.jpg)

Герард Кремонский: итальянец, который отправился в Испанию, чтобы скопировать один текст, остался там, чтобы перевести около 70 произведений.[57] Его биография описывает, как он приехал в Толедо: «С детства он обучался в центрах философского обучения и достиг познаний во всем, что было известно латинянам; но из любви к Альмагесту, которого он вообще не мог найти у латинян, он отправился в Толедо; там, увидев обилие книг на арабском языке по всем предметам и сожалея о скудности латинян в этих вещах, он выучил арабский язык, чтобы иметь возможность переводить».[58]

В этот период также зародились средневековые университеты, которые извлекали материальную выгоду из переведенных текстов и обеспечивали новую инфраструктуру для научных сообществ. Некоторые из этих новых университетов были зарегистрированы Священной Римской империей как учебные заведения международного уровня, получив звание Studium Generale. Большинство ранних Studia Generali находились в Италии, Франции, Англии и Испании, и они считались самыми престижными местами обучения в Европе . Этот список быстро рос по мере основания новых университетов по всей Европе. Ещё в XIII веке ученых из Studium Generale поощряли читать лекции в других институтах по всей Европе и обмениваться документами, что привело к формированию нынешней академической культуры, наблюдаемой в современных европейских университетах.

Повторное открытие трудов Аристотеля позволило полностью развить новую христианскую философию и метод схоластики . К 1200 году появились достаточно точные латинские переводы основных трудов Аристотеля, Евклида, Птолемея, Архимеда и Галена, то есть всех интеллектуально важных античных авторов, за исключением Платона . Кроме того, многие средневековые арабские и еврейские ключевые тексты, такие как основные труды Авиценны, Аверроэса и Маймонида, теперь стали доступны на латыни. В XIII веке схоластики расширили натурфилософию этих текстов комментариями (связанными с преподаванием в университетах) и самостоятельными трактатами. Среди них следует отметить работы Роберта Гроссетеста, Роджера Бэкона, Иоанна Сакробоско, Альберта Великого и Дунса Скота.

Схоласты верили в эмпиризм и поддерживали римско-католические доктрины посредством светского учения, разума и логики. Самым известным из них был Фома Аквинский (позднее объявленный " Учителем Церкви "), который возглавил движение от платоновского и августинского учения к аристотелизму (хотя натурфилософия не была его главным интересом). Между тем, предшественники современного научного метода уже можно увидеть в акценте Гроссетеста на математике как способе понимания природы и в эмпирическом подходе, которым восхищался Роджер Бэкон.

Гроссетест был основателем знаменитой Оксфордской францисканской школы . Он построил свою работу на представлении Аристотеля о двойственном пути научного мышления. Вывод из частных наблюдений универсального закона и обратно: от универсальных законов к предсказанию частностей. Гроссетест назвал это «разрешением и композицией». Далее Гроссетест заявил, что оба пути следует проверить экспериментально, чтобы подтвердить принципы. Эти идеи легли в основу традиции, которая была продолжена Падуей и Галилео Галилеем в XVII веке.

Под руководством Гроссетеста и вдохновлённый трудами арабских химиков, сохранивших и развивших теорию индукции Аристотеля, Бэкон описал повторяющийся цикл наблюдения, гипотезы, эксперимента и необходимость независимой проверки. Он записывал, как именно он проводил свои эксперименты, в мельчайших подробностях, чтобы другие могли воспроизвести и независимо проверить его результаты, что является краеугольным камнем научного метода и продолжением работы таких исследователей, как Аль- Баттани. Бэкон и Гроссетест проводили исследования в области оптики, хотя большая часть их работ была похожа на то, что в то время делали арабские ученые.

Современная наука в мусульманском мире

В начале 19 века Европей наука пришла в мусульманский мир, принеся с собой «передачу различных философских течений, связанных с наукой».

По состоянию на 2018 год трое ученых-мусульман стали лауреатами Нобелевской премии по науке (Абдус Салам из Пакистана по физике, Ахмед Зевайл из Египта и Азиз Санджар из Турции по химии). По словам Мустафы Акйола, относительное отсутствие мусульманских лауреатов Нобелевской премии в области науки на душу населения можно объяснить более замкнутой интерпретацией веры, чем в золотой век исламских открытий и развития, когда исламское общество и интеллектуалы были более открыты для иностранных идей.[59] Ахмед Зевайл, лауреат Нобелевской премии по химии 1999 года и известный как отец фемтохимии, сказал, что «в исламе нет ничего фундаментального, направленного против науки».[60] В 20 веке приобщение исламского мира к современной науке облегчалось расширением систем образования. Например, в 1900 и 1925 годах в Стамбуле и Каире открылись университеты.

Многие мусульмане согласны с тем, что занятие наукой является актом религиозной заслуги, даже коллективной обязанностью мусульманской общины . По словам М. Шамшера Али, в Коране около 750 аятов, посвященных природным явлениям. Согласно Энциклопедии Корана, многие стихи Корана призывают человечество изучать природу, и это было истолковано как поощрение к научному исследованию[61] и исследованию истины.[61] Некоторые из них включают: «Путешествуйте по земле и посмотрите, как Он создает жизнь» (В29:20), «Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня — знамения для обладающих разумом…» (В3:190)

Мохаммад Хашим Камали заявил, что «научные наблюдения, экспериментальные знания и рациональность» являются основными инструментами, с помощью которых человечество может достичь целей, изложенных для него в Коране.[62] Зияуддин Сардар утверждает, что мусульмане заложили основы современной науки, «подчеркивая повторяющиеся призывы Корана наблюдать и размышлять над природными явлениями».[63]

Физик Абдус Салам считал, что Коран и исламский дух изучения и рационального размышления являются источником необычайного развития цивилизации. Салам особо выделяет работы аль-Хайсама и Аль-Бируни как пионеров эмпиризма, которые внедрили экспериментальный подход, освободившись от влияния Аристотеля и тем самым положив начало современной науке. Салам проводил различие между метафизикой и физикой и советовал не проводить эмпирическое исследование некоторых вопросов, о которых «физика молчит и будет молчать», например, доктрину «сотворения из ничего», которая, по мнению Салама, находится за пределами науки и, таким образом, «уступает место» религиозным соображениям.[64] Философ Мухаммад Икбал считал методологию и эпистемологию Корана эмпирическими и рациональными.[65]

По словам Мехди Гольшани, ислам имеет свою собственную систему мировоззрения, включающую убеждения о «конечной реальности, эпистемологии, онтологии, этике, цели и т. д.». Астрофизик Нидал Гессум утверждает, что Коран разработал «концепцию знания», которая поощряет научные открытия.[66] Он пишет:

Коран обращает внимание на опасность предположений без доказательств (И не следуй тому, о чём ты не имеешь (достоверного) знания…). 17:36) и в нескольких различных аятах просит мусульман требовать доказательства (Скажи: «Приведите ваши доказательства, если вы говорите правду» 2:111), как в вопросах теологической веры, так и в естественных науках.

Гессум цитирует Галеба Хасана относительно определения «доказательства» в Коране как «ясного и сильного… убедительного свидетельства или аргумента». Кроме того, такое доказательство не может опираться на аргумент от авторитета, ссылаясь на стих 5:104 . Наконец, как утверждения, так и опровержения требуют доказательств, согласно стиху 4:174 .[67] Исмаил аль-Фаруки и Таха Джабир Алалвани придерживаются мнения, что любое возрождение мусульманской цивилизации должно начинаться с Корана; однако самым большим препятствием на этом пути является «многовековое наследие тафсира (экзегезы) и других классических дисциплин», которые препятствуют «универсальному, эпистемиологическому и систематическому пониманию» послания Корана.[68]

Тосихико Изуцу пишет, что в исламе природа рассматривается не как нечто отдельное, а как неотъемлемая часть целостного взгляда на Бога, человечество, мир и космос. Эти связи подразумевают священный аспект стремления мусульман к научным знаниям, поскольку сама природа рассматривается в Коране как собрание знаков, указывающих на Божественное. Именно с таким пониманием занятия наукой, особенно до колонизации мусульманского мира, пользовались уважением в исламских цивилизациях.

Ссылки

- ↑ The 'first true scientist'. 2009-01-04.

- 1 2 Iqbal, Muzaffar. Islam and Science. — Aldershot, UK : Ashgate, 2003. — P. 140–51. — ISBN 978-0754608004.

- ↑ King, David A. (1983). The Astronomy of the Mamluks. Isis. 74 (4): 531–55. doi:10.1086/353360. S2CID 144315162.

- ↑ Contributions of Islamic scholars to the scientific enterprise. Дата обращения: 6 февраля 2025. Архивировано 23 мая 2023 года.

- ↑ The greatest scientific advances from the Muslim world. TheGuardian.com (февраль 2010). Дата обращения: 6 февраля 2025. Архивировано 13 декабря 2022 года.

- ↑ Huff, Toby. Islam and Science. — Armonk, Ny : M.E. Sharpe, Inc, 2007. — P. 26–36. — ISBN 978-0-7656-8064-8.

- ↑ Gandz, Solomon (1938), The Algebra of Inheritance: A Rehabilitation of Al-Khuwārizmī, Osiris, vol. 5, pp. 319–91, doi:10.1086/368492, ISSN 0369-7827, S2CID 143683763.

- ↑ Gingerich, Owen (April 1986), Islamic astronomy, Scientific American, vol. 254, no. 10, p. 74, Bibcode:1986SciAm.254d..74G, doi:10.1038/scientificamerican0486-74, Архивировано из оригинала 1 января 2011, Дата обращения: 18 мая 2008

- ↑ Eisen, Laderman. Science, Religion and Society, an Encyclopedia of History, Culture, and Controversy: Islam and Science / Laderman Eisen, Toby Huff. — Armonk, New York : M.E. Sharpe Inc..

- ↑ Savage-Smith, Emilie (1995), Attitudes Toward Dissection in Medieval Islam, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, vol. 50, no. 1, Oxford University Press, pp. 67–110, doi:10.1093/jhmas/50.1.67, PMID 7876530

- ↑ Fancy, Nahyan A. G. (2006), Pulmonary Transit and Bodily Resurrection: The Interaction of Medicine, Philosophy and Religion in the Works of Ibn al-Nafīs (d. 1288), Electronic Theses and Dissertations, University of Notre Dame, pp. 232–33, Архивировано из оригинала 4 апреля 2015, Дата обращения: 17 июня 2008

- ↑ Fancy, Nahyan A. G. (2006), Pulmonary Transit and Bodily Resurrection: The Interaction of Medicine, Philosophy and Religion in the Works of Ibn al-Nafīs (d. 1288), Electronic Theses and Dissertations, University of Notre Dame, pp. 49–59, 232–33, Архивировано из оригинала 4 апреля 2015, Дата обращения: 17 июня 2008

- ↑ Saliba, George (1994), A History of Arabic Astronomy: Planetary Theories During the Golden Age of Islam, New York University Press, pp. 60, 67–69, ISBN 978-0-8147-8023-7

- ↑ Adi Setia (2004), Fakhr Al-Din Al-Razi on Physics and the Nature of the Physical World: A Preliminary Survey, Islam & Science, vol. 2, Архивировано из оригинала 10 июля 2012, Дата обращения: 2 марта 2010

- ↑ Ragep, F. Jamil (2001a), Tusi and Copernicus: The Earth's Motion in Context, Science in Context, vol. 14, no. 1–2, Cambridge University Press, pp. 145–63, doi:10.1017/s0269889701000060, S2CID 145372613

- ↑ Hodgson, Marshall. The Venture of Islam; Conscience and History in a World Civilisation Vol 1. — University of Chicago, 1974. — P. 233–238. — ISBN 978-0-226-34683-0.

- ↑ Al-Kindi. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2015-03-17. Архивировано 21 мая 2019. Дата обращения: 6 февраля 2025.

- 1 2 The Cambridge Illustrated History of the Islamic World / Robinson. — Cambridge University Press, 1996. — P. 228–229.

- ↑ Lindberg & Shank, 2013, chapters 1–5 cover science, mathematics and medicine in Islam.

- 1 2 Kraus, Paul. Jâbir ibn Hayyân: Contribution à l'histoire des idées scientifiques dans l'Islam. I. Le corpus des écrits jâbiriens. II. Jâbir et la science grecque. — Cairo : Institut Français d'Archéologie Orientale, 1942–1943. — ISBN 978-3-487-09115-0. vol. II, p. 1, note 1; Weisser, Ursula. Das "Buch über das Geheimnis der Schöpfung" von Pseudo-Apollonios von Tyana / Spies. — Berlin : De Gruyter, 1980. — P. 199. — ISBN 978-3-11-007333-1. — doi:10.1515/9783110866933.

- ↑ Norris, John (2006). The Mineral Exhalation Theory of Metallogenesis in Pre-Modern Mineral Science. Ambix. 53 (1): 43–65. doi:10.1179/174582306X93183. S2CID 97109455.

- ↑ Weisser, Ursula. Das "Buch über das Geheimnis der Schöpfung" von Pseudo-Apollonios von Tyana / Spies. — Berlin : De Gruyter, 1980. — ISBN 978-3-11-007333-1. — doi:10.1515/9783110866933. p. 46. On Newton’s alchemy, see Newman, William R. Newton the Alchemist: Science, Enigma, and the Quest for Nature's Secret Fire. — Princeton : Princeton University Press, 2019. — ISBN 978-0-691-17487-7.

- 1 2 Karpenko, Vladimír; Norris, John A. (2002). Vitriol in the History of Chemistry. Chemické listy. 96 (12): 997–1005. Архивировано 18 декабря 2021. Дата обращения: 6 февраля 2025.

- ↑ See Newman, William R. Promethean Ambitions: Alchemy and the Quest to Perfect Nature. — Chicago : University of Chicago Press, 2004. — ISBN 978-0-226-57524-7.

- ↑ Fahd, Toufic, Botany and agriculture, p. 815, in Morelon & Rashed 1996, pp.813-852

- ↑ Ibn Baṣṣāl: Dīwān al-filāḥa / Kitāb al-qaṣd wa'l-bayān. The Filaha Texts Project: The Arabic Books of Husbandry. Дата обращения: 11 апреля 2017. Архивировано 22 апреля 2017 года.

- ↑ Edson, E. Medieval Views of the Cosmos / Edson, E., Savage-Smith, Emilie. — Bodleian Library, 2004. — P. 61–63. — ISBN 978-1-851-24184-2.

- ↑ Pingree, David (March 1997). BĪRŪNĪ, ABŪ RAYḤĀN iv. Geography. Encyclopædia Iranica. Columbia University. ISBN 978-1-56859-050-9.

- ↑ Meri, Josef W. Medieval Islamic Civilization, Volume 1: An Encyclopedia. — Routledge, January 2006. — P. 484–485. — ISBN 978-0-415-96691-7.

- ↑ Hogendijk, Jan P.; Berggren, J. L. (1989). Episodes in the Mathematics of Medieval Islam by J. Lennart Berggren. Journal of the American Oriental Society. 109 (4): 697–698. doi:10.2307/604119. JSTOR 604119.

- ↑ Gandz, S. (1936), The Sources of Al-Khowārizmī's Algebra, Osiris, vol. 1, pp. 263–277, doi:10.1086/368426, S2CID 60770737, page 263—277: «In a sense, al-Khwarizmi is more entitled to be called „the father of algebra“ than Diophantus because al-Khwarizmi is the first to teach algebra in an elementary form and for its own sake, Diophantus is primarily concerned with the theory of numbers».

- ↑ Broemeling, Lyle D. (2011-11-01). An Account of Early Statistical Inference in Arab Cryptology. The American Statistician. 65 (4): 255–257. doi:10.1198/tas.2011.10191. S2CID 123537702.

- ↑ Al-Kadi, Ibrahim A. (1992). The origins of cryptology: The Arab contributions. Cryptologia. 16 (2): 97–126. doi:10.1080/0161-119291866801.

- 1 2 3 4 5 6 Kunitzsch, Paul (2003), The Transmission of Hindu-Arabic Numerals Reconsidered, in J. P. Hogendijk; A. I. Sabra (eds.), The Enterprise of Science in Islam: New Perspectives, MIT Press, pp. 3–22, ISBN 978-0-262-19482-2

- ↑ Al-Khalili, Jim. The 'first true scientist'. BBC News (4 января 2009). — «Ibn al-Haytham is regarded as the father of the modern scientific method.» Дата обращения: 6 февраля 2025. Архивировано 13 июля 2017 года.

- ↑ Tracey Tokuhama-Espinosa. Mind, Brain, and Education Science: A Comprehensive Guide to the New Brain-Based Teaching. — W. W. Norton & Company, 2010. — P. 39. — «Alhazen (or Al-Haytham; 965–1039 CE) was perhaps one of the greatest physicists of all times and a product of the Islamic Golden Age or Islamic Renaissance (7th–13th centuries). He made significant contributions to anatomy, astronomy, engineering, mathematics, medicine, ophthalmology, philosophy, physics, psychology, and visual perception and is primarily attributed as the inventor of the scientific method, for which author Bradley Steffens (2006) describes him as the "first scientist".». — ISBN 978-0-393-70607-9.

- 1 2 Dallal, Ahmad. Islam, Science, and the Challenge of History. — Yale University Press, 2010. — P. 38–39.

- 1 2 Lindberg, David C. Theories of Vision from al-Kindi to Kepler. — University of Chicago Press, Chicago, 1976. — ISBN 978-0-226-48234-7.

- 1 2 El-Bizri, Nader. A Philosophical Perspective on Alhazen's Optics. — Cambridge University Press, 2005. — P. 189–218.

- 1 2 El-Bizri, Nader. Ibn al-Haytham. Muslim Heritage (30 марта 2011). Дата обращения: 9 июля 2017. Архивировано 11 сентября 2018 года.

- ↑ Ackerman, James S. (August 1991), Distance Points: Essays in Theory and Renaissance Art and Architecture, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, ISBN 978-0-262-01122-8

- ↑ International Year of Light - Ibn Al-Haytham and the Legacy of Arabic Optics. Дата обращения: 9 апреля 2019. Архивировано из оригинала 1 октября 2014 года.

- ↑ Al-Khalili, Jim (2009-01-04). The 'first true scientist'. BBC News. Архивировано 26 апреля 2015. Дата обращения: 2013-09-24.

- ↑ Gorini, Rosanna (October 2003). Al-Haytham the man of experience. First steps in the science of vision (PDF). Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine. 2 (4): 53–55. Архивировано (PDF) 9 октября 2022. Дата обращения: 2008-09-25.

- ↑ Levey, M. Early Arabic Pharmacology. — E. J. Brill, 1973.

- ↑ Meinert, Curtis L. Clinical trials: design, conduct, and analysis / Curtis L. Meinert, Susan Tonascia. — Oxford University Press, 1986. — P. 3. — ISBN 978-0-19-503568-1.

- 1 2 Sayili, Aydin (1987). Ibn Sina and Buridan on the Motion the Projectile. Annals of the New York Academy of Sciences. 500 (1): 477–482. doi:10.1111/j.1749-6632.1987.tb37219.x. S2CID 84784804.

- ↑ Espinoza, Fernando (2005). An Analysis of the Historical Development of Ideas About Motion and its Implications for Teaching. Physics Education. 40 (2): 139–146. Bibcode:2005PhyEd..40..139E. doi:10.1088/0031-9120/40/2/002. S2CID 250809354.

- ↑ Biography of Al-Biruni. University of St. Andrews, Scotland. Дата обращения: 6 февраля 2025. Архивировано 29 мая 2016 года.

- ↑ Nasr, S. H. The Islamic Intellectual Tradition in Persia / S. H. Nasr, M. A. Razavi. — Routledge, 1996.

- ↑ Pines, Shlomo. Studies in Arabic versions of Greek texts and in mediaeval science. — Brill Publishers, 1986. — Vol. 2. — P. 203. — ISBN 978-965-223-626-5.

- ↑ Lindberg, David. Science in the Middle Ages. — University of Chicago Press, 1978. — P. 23, 56.

- ↑ Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures / Selin. — Kluwer Academic Publishers, 1997. — P. 151, 235, 375.

- ↑ Hoffman, Eva R. Translating Image and Text in the Medieval Mediterranean World between the Tenth and Thirteenth Centuries. — Brill, 2013. — P. 288–. — ISBN 978-90-04-25034-5.

- ↑ Contadini, Anna. A World of Beasts: A Thirteenth-Century Illustrated Arabic Book on Animals (the Kitab Na't al-Hayawan) in the Ibn Bakhtishu' Tradition). — Leiden : Brill, 2012. — ISBN 978-90-04-22265-6.

- ↑ Leroi, Armand Marie. The Lagoon: How Aristotle Invented Science. — Bloomsbury, 2014. — P. 354–355. — ISBN 978-1-4088-3622-4.

- ↑ Howard R. Turner. Science in Medieval Islam: An Illustrated Introduction. — University of Texas Press, 1995. — ISBN 0-292-78149-0.

- ↑ Edward Grant. A Source Book in Medieval Science. — Cambridge : Harvard University Press, 1974. — P. 35. — ISBN 0-674-82360-5.

- ↑ Why Muslims have only few Nobel Prizes. Hurriyet. 2013-08-14. Архивировано 25 октября 2017. Дата обращения: 2014-10-21.

- ↑ Dr Ahmed Zewail "There is nothing fundamental in Islam against science." (15 марта 2017).

- 1 2 Ali, Shamsher. Science and the Qur'an // The Qurʼan: An Encyclopedia / Oliver Leaman. — P. 572.

- ↑ Nidhal Guessoum. Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science. — I.B.Tauris, 2010-10-30. — P. 63. — ISBN 978-1848855175.

- ↑ Nidhal Guessoum. Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science. — I.B.Tauris, 2010-10-30. — P. 75. — ISBN 978-1848855175.

- ↑ Nidhal Guessoum. Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science. — I.B.Tauris, 2010-10-30. — P. 132, 134. — ISBN 978-1848855175.

- ↑ Nidhal Guessoum. Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science. — I.B.Tauris, 2010-10-30. — P. 58–59. — ISBN 978-1848855175.

- ↑ Nidhal Guessoum. Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science. — I.B.Tauris, 2010-10-30. — P. 174. — ISBN 978-1848855175.

- ↑ Nidhal Guessoum. Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science. — I.B.Tauris, 2010-10-30. — P. 56. — ISBN 978-1848855175.

- ↑ Nidhal Guessoum. Islam's Quantum Question: Reconciling Muslim Tradition and Modern Science. — I.B.Tauris, 2010-10-30. — P. 117–18. — ISBN 978-1848855175.

Дальнейшее чтение

- Хафф, Тоби. Расцвет ранней современной науки: ислам, Китай и Запад (Издательство Кембриджского университета, 1993).

- Наср, Сейед Хоссейн. «Ислам, мусульмане и современные технологии». Ислам и наука 3.2 (2005): 109—126. онлайн

- Стернс, Джастин. «Правовой статус науки в мусульманском мире в ранний современный период: первоначальное рассмотрение фетв из трех магрибских источников» в «Исламской научной традиции» (Брилл, 2011), стр. 265—290. онлайн