История либерализма

История либерализма как философского и политического течения, основанного на вере в свободу, равенство, демократию и права человека, начинается с XVII века и исторически ассоциируется с такими мыслителями, как Джон Локк, Монтескье, Вольтер, Руссо и Смит, а также с конституционным ограничением власти монарха, утверждением парламентского верховенства, принятием Билля о правах 1689 года и установлением принципа «согласия управляемых». Интеллектуальный прогресс Просвещения, который подверг сомнению традиционные представления об обществах и правительствах, в конечном итоге породил мощные революционные движения, которые свергли то, что французы называли Ancien Régime, веру в абсолютную монархию и официальную религию в разных странах Европе, Северной и Латинской Америки.

Декларация независимости Соединенных Штатов 1776 года основала зарождающуюся республику на либеральных принципах без обременения наследственной аристократии — в декларации говорилось, что «все люди созданы равными и наделены своим создателем определёнными неотъемлемыми правами, среди которых жизнь, свобода и стремление к счастью»[1]. Несколько лет спустя Французская революция свергла монархию и наследственную аристократию под лозунгом «свобода, равенство, братство» и Франция стала первым государством в истории, предоставившим всеобщее мужское избирательное право. Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 года является основополагающим документом как либерализма, так и прав человека, основанным на Декларации независимости США 1776 года.

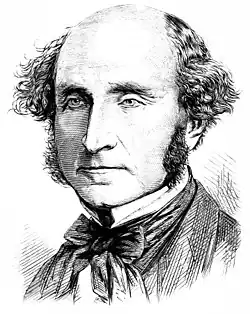

Вильгельм III Оранский во время английской Славной революции, Томас Джефферсон во время Американской революции и Лафайет во время Французской революции использовали либеральную философию для оправдания вооружённого свержения того, что они считали тираническим правлением. В XIX веке либеральные правительства были установлены в ряде стран Европы, Северной и Южной Америки[2]. В этот период доминирующим идеологическим противником классического либерализма был консерватизм, но либерализм позже пережил серьёзные идеологические вызовы со стороны новых идеологий, таких как социализм, а позже коммунизм и фашизм. Либералы XIX века часто следовали экономическим идеям заложенной Адамом Смитом классической политической экономии, отстаивавшей важность свободного рынка и невмешательства или минимального вмешательства государства в экономику. Вместе с тем, авторы вроде Джона Стюарта Милля заложили основы «Нового» (социального) либерализма.

В течение XIX и начала XX века в Османской империи и на Ближнем Востоке либерализм повлиял на периоды реформ, такие как Танзимат и Нахда, а также на подъём секуляризма, конституционализма и национализма. Эти изменения, наряду с другими факторами, помогли создать ощущение кризиса в исламе, которое продолжается и по сей день — что привело к исламскому возрождению. В течение XX века либеральные идеи распространились ещё дальше, чему способствовало то что либеральные демократии вышли победителями в обеих мировых войнах. В Европе и Северной Америке установление социального либерализма (часто называемого просто «либерализмом» в Соединённых Штатах) стало ключевым компонентом в становлении государства всеобщего благосостояния[3]. Сегодня либеральные партии действуют в большинстве стран мира, пользуясь влиянием в некоторых из них, приемущественно в европейских. Более поздние волны современной либеральной мысли находились под сильным влиянием идеи необходимости расширения гражданских прав[4], выступая за гендерное равенство, равенство в браке и расовое равенство.

Ранняя история

Ранние течения либеральной мысли существовали в восточной философии со времен периода Чуньцю (с 722 по 481 год до н. э.)[5], а в западной философии — со времен древних греков, но современная либеральная философия зародилась уже в наше время. Экономист Мюррей Ротбард утверждал, что китайский даосский философ Лао-цзы был первым либертарианцем[5], сравнивая идеи Лао-цзы о правительстве с теорией спонтанного порядка Фридриха Хайека[6] (в то же время Урсула Ле Гуин считала его предтечей левого анархизма[7]).

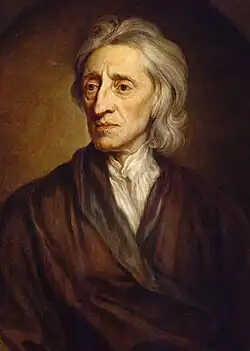

Многие либеральные концепции Локка были предвосхищены радикальными идеями, которые свободно высказывались в то время[8]. Памфлетист Ричард Овертон писал: «Каждому индивидууму в природе дано индивидуальное имущество, которое не может быть захвачено или узурпировано никем…; ни один человек не имеет власти над моими правами и свободами, и я ни над кем»[8]. Эти идеи были впервые объединены в отдельную идеологию английским философом Джоном Локком, которого обычно считают отцом современного либерализма[9][10]. Локк разработал радикальное для тех времён представление о том, что правительство получает согласие от управляемых, которое должно постоянно присутствовать для того, чтобы правительство оставалось легитимным[11]. Его работа «Два трактата о правлении» (1689), в которой Локк изложил основные свои идеи, стала основополагающим текстом либеральной идеологии[12]. Его настойчивое утверждение, что законное правительство не имеет сверхъестественной основы, было резким разрывом с предыдущими теориями управления[13][14]. Локк также определил концепцию разделения церкви и государства[15]. Основываясь на принципе общественного договора, Локк утверждал, что существует естественное право на свободу совести, которое, как он утверждал, должно быть защищённым от любой государственной власти[16]. Он также сформулировал общую защиту религиозной терпимости в своём «Послании о веротерпимости»[17]. Локк находился под влиянием либеральных идей Джона Мильтона, который был убеждённым сторонником свободы во всех её формах[18].

Мильтон выступал за отделение церкви от государства как единственный эффективный способ достижения широкой терпимости[19]. В своих «Ареопагитиках» Мильтон привёл один из первых аргументов в пользу важности свободы слова — «свободы знать, высказываться и рассуждать свободно, согласно совести, превыше всех свобод». Элджернон Сидни уступал только Джону Локку по влиянию на либеральную политическую мысль в Британии и колониальной Америке XVIII века и широко читался и цитировался оппозиционными вигами во время английской Славной революции[20]. Аргумент Сидни о том, что «свободные люди всегда имеют право сопротивляться тираническому правительству», широко цитировался американскими патриотами во время Войны за независимость США[21] и Томас Джефферсон считал Сидни одним из двух основных источников взглядов отцов-основателей на свободу[22]. Сидни считал, что абсолютная монархия является великим политическим злом, и его главная работа, «Рассуждения о правительстве», была написана во время кризиса исключения в ответ на «Патриархию» Роберта Филмера, защищавшего божественное право королей. Сидни решительно отверг реакционные принципы Филмера и утверждал, что подданные монарха имеют право участвовать в управлении государством посредством советов и рекомендаций.

Славная революция

.jpg)

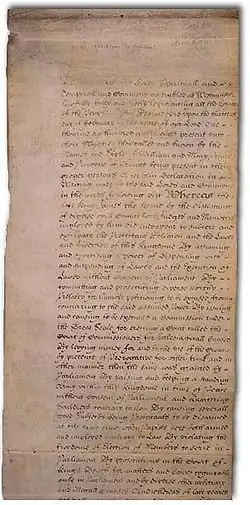

Изолированные течения либеральной мысли, которые существовали в западной философии со времен древних греков, начали сливаться во время Гражданской войны в Англии в середине XVII века. Споры между парламентом и королем Карлом I по поводу политического превосходства спровоцировали масштабную гражданскую войну в 1640-х годах, которая завершилась казнью Карла и установлением Республики. В частности, левеллеры, радикальное политическое движение того периода, опубликовали свой манифест «Народное соглашение», в котором отстаивали народный суверенитет, расширенное избирательное право, религиозную терпимость и равенство перед законом. Поражение Республики и реставрация Стюратов не смогли переломить ситуацию. Влияние либеральных идей в Англии неуклонно росло в течение XVII века, достигнув кульминации в период Славной революции 1688 года, которая закрепила парламентский суверенитет и право на революцию и привела к созданию того, что многие считают первым современным либеральным государством[23]. Значительными законодательными вехами в этот период стали Хабеас корпус акт 1679 года, который запрещал задержание без достаточных оснований или доказательств. Билль о правах 1689 года официально установил верховенство закона и парламента над монархом и установил основные права для всех англичан. Законопроект объявил королевское вмешательство в закон и выборы в парламент незаконным, сделал необходимым согласие парламента для введения любых новых налогов и запретил содержание постоянной армии в мирное время без согласия парламента. Право подавать петиции монарху было предоставлено каждому, а «жестокие и необычные наказания» были объявлены незаконными при любых обстоятельствах[24][25]. Затем последовал Акт о веротерпимости, идеологическое содержание которого было взято из четырех писем Джона Локка, пропагандирующих религиозную веротерпимость[26]. Акт предоставил свободу вероисповедания нонконформистам, которые отказались принести клятву верности и превосходства государственной английской церкви. В 1695 году Палата общин отказалась продлить действие Акта о лицензировании прессы 1662 года[27], что привело к непрерывному периоду беспрецедентной свободы прессы.

Эпоха Просвещения

Развитие либерализма продолжалось в течение всего XVIII века с расцветом идеалов эпохи Просвещения. Это был период развития научной, философской и общественной мысли, которая подвергла сомнению старые традиции и повлияла на несколько европейских монархий на протяжении XVIII века. В отличие от Англии, французский опыт XVIII века характеризовался сохранением феодальных платежей и прав и абсолютизма. Идеи, бросавшие вызов статус-кво, часто жестко подавлялись. Большинство философов французского Просвещения были прогрессивными в либеральном смысле и выступали за реформу французской системы правления в более конституционном и либеральном направлении. Американское Просвещение былоо периодом интеллектуального брожения в тринадцати американских колониях в период 1714—1818 годов, который привёл к Американской революции и созданию Американской республики. Под влиянием европейского Просвещения XVIII века и собственной американской философии американское Просвещение применило научное обоснование к политике, науке и религии, способствовало религиозной терпимости и восстановило литературу, искусство и музыку как важные дисциплины и профессии, достойные изучения в колледжах.

Ярким примером монарха, который серьезно относился к проекту Просвещения, был император Священной Римской империи германской нации Иосиф II, который правил с 1780 по 1790 год и осуществил широкий спектр радикальных реформ, таких как полная отмена крепостного права, собирался установить равномерное поземельное обложение, институт религиозной терпимости, включая равные гражданские права для евреев и подавление власти католической цекрви по всей империи, создавая более светскую нацию[28]. Помимо Просвещения, растущая волна индустриализации и урбанизации в Западной Европе в XVIII веке также способствовала распространению либеральный идей, стимулируя коммерческую и предпринимательскую деятельность.

В начале XVIII века Партия Содружества и Аграрная партия в Англии пропагандировали республиканизм и осуждали широко распространённую коррупцию и отсутствие морали в эпоху Уолпола, полагая, что только гражданская добродетель может защитить страну от деспотизма и разорения. Джон Тренчард и Томас Гордон в 1720-х годах опубликовали в London Journal серию эссе, известную как «Письма Катона», в которых осуждали тиранию и продвигали принципы свободы совести и свободы слова. Они оказали важное влияние на развитие республиканизма в Соединённых Штатах[29].

В 1760-х годах «радикалы Миддлсекса» во главе с политиком Джоном Уилксом, исключённым из Палаты общин за подстрекательскую клевету, основали Общество защиты Билля о правах, пропагандирую идеи о том, что каждый человек имеет право голоса, а «естественный разум» позволяет ему правильно судить о политических вопросах. Свобода по их мнению заключалась в частых выборах. Так было положено начало долгой традиции британского радикализма.

Французское Просвещение

В отличие от Англии, французский опыт XVIII века характеризовался сохранением феодализма и абсолютизма. Идеи, бросавшие вызов статус-кво, часто жёстко подавлялись. Большинство философов французского Просвещения были прогрессивными в либеральном смысле и выступали за реформу французской системы правления в более конституционном и либеральном направлении.

Монтескьё написал ряд весьма влиятельных работ в начале XVIII века, включая «Персидские письма» (1717) и «О духе законов» (1748). Последняя оказала огромное влияние как внутри Франции, так и за её пределами. Монтескьё выступал за конституционную систему правления, сохранение гражданских свобод и закона и идею о том, что политические институты должны отражать социальные и географические аспекты каждого сообщества. В частности, он утверждал, что политическая свобода требует разделения властей. Опираясь на Второй трактат о правлении Джона Локка, он выступал за то, чтобы исполнительные, законодательные и судебные функции были возложены на разные органы, чтобы попытки одной ветви власти посягать на политическую свободу могли быть ограничены другими ветвями. В пространном обсуждении английской политической системы, которой он очень восхищался, Монтескьёпытался показать, как этого можно достичь и как обеспечить свободу, даже в монархии. Он также отмечает, что свобода не может быть обеспечена там, где нет разделения властей, даже в республике. Монтескьё также подчеркивал важность надёжной надлежащей правовой процедуры в законе, включая право на справедливый суд, презумпцию невиновности и соразмерность в строгости наказания.

Другой важной фигурой французского Просвещения был Вольтер. Первоначально веря в конструктивную роль, которую просвещённый монарх может сыграть в улучшении благосостояния народа, он в конечном итоге пришёл к новому выводу: «Нам решать, как возделывать наш сад». Его самые полемические и яростные нападки на нетерпимость и религиозные преследования действительно начали появляться несколько лет спустя[31]. Несмотря на многочисленные преследования, Вольтер оставался мужественным полемистом, который неустанно боролся за гражданские права — право на справедливый суд и свободу вероисповедания — и осуждал лицемерие и несправедливость Старого режима.

Эра революций

Американская революция

Политическая напряженность между Великобританией и её американскими колониями возросла после 1765 года и Семилетней войны из-за вопроса налогообложения без представительства, достигнув кульминации в Декларации независимости новой республики 1776 года и успешной Американской войне за независимость, в ходе которой американцы отстояли свою свободу.

Интеллектуальные основы независимости были изложены памфлетистом Томасом Пейном. Его памфлет «Здравый смысл» в поддержку независимости был анонимно опубликован 10 января 1776 года и сразу же стал популярным[32]. Его читали вслух везде, включая армию[33][34]. Пейн был пионером стиля политического письма, который делал сложные идеи легко понятными[35].

Декларация независимости, написанная в основном Томасом Джефферсоном, перекликалась с Локком[36]. После войны отцы-основатели США спорили о том, куда двигаться дальше. Статьи Конфедерации, первая американская конституция, написанная в 1776 году, теперь казались недостаточными для обеспечения безопасности или даже функциональности правительства. Конгресс Конфедерации созвал в 1787 году Конституционный конвент, который подготовил новую Конституцию Соединённых Штатов, основанную на приципе федерализма. В контексте того времени Конституция была республиканским и либеральным документом[37][38]. Она остаётся старейшей действующей либеральной конституцией в мире.

Отцы-основатели США твёрдо верили в суверенитет народа, а не в суверенитет короля. Как писал историк: «Принятие американцами демократической теории о том, что все правительства получают свои справедливые полномочия из согласия управляемых, как это было сформулировано ещё в Декларации независимости, было эпохальным»[37][38].

Американская революция оказала влияние на Французскую революцию и более поздние движения в Европе[39]. Немецкий историк Леопольд фон Ранке в 1848 году утверждал, что американский республиканизм сыграл решающую роль в развитии европейского либерализма[40]:

Отказавшись от английского конституционализма и создав новую республику, основанную на правах личности, североамериканцы представили миру новую силу. Идеи распространялись быстрее всего, когда они находили адекватное конкретное выражение. Таким образом, республиканизм вошёл в наш романо-германский мир… До этого момента в Европе преобладало убеждение, что монархия лучше всего служит интересам нации. Теперь распространилась идея, что нация должна управлять собой. Но только после того, как государство фактически было сформировано на основе теории представительства, полное значение этой идеи стало ясным. Все последующие революционные движения имели ту же цель… Это было полное изменение принципа. До тех пор король, правивший по милости Божьей, был центром, вокруг которого всё вращалось. Теперь возникла идея, что власть должна исходить снизу… Эти два принципа подобны двум противоположным полюсам, и именно конфликт между ними определяет ход развития современного мира. В Европе конфликт между ними ещё не принял конкретной формы; с Французской революцией он принял её.

Французская революция

Историки рассматривают Французскую революцию как одно из важнейших событий в истории[41]. Революция часто рассматривается как знаменующая «рассвет современной эпохи»[42] и её последствия широко ассоциируются с «триумфом либерализма»[43].

Сообщается, что через четыре года после Французской революции немецкий писатель Иоганн фон Гёте сказал побеждённым прусским солдатам после битвы при Вальми, что «с этого места и с этого времени начинается новая эра в мировой истории, и вы все можете сказать, что присутствовали при её рождении»[44]. Описывая политику участия Французской революции, один историк заметил, что «тысячи мужчин и даже многие женщины получили непосредственный опыт на политической арене: они говорили, читали и слушали по-новому; они голосовали; они вступали в новые организации; и они маршировали ради своих политических целей. Революция стала традицией, а республиканизм — устойчивым вариантом»[45]. Для либералов Революция была определяющим моментом, и более поздние либералы одобрили Французскую революцию почти полностью — «не только её результаты, но и сам акт», как отметили историки[46].

Французская революция началась в мае 1789 года с созыва Генеральных штатов. Уже в июне члены штатов от третьего сословия дали торжественную Клятву не расходиться и собираться всюду, где потребуют обстоятельства, до тех пор, пока не будет создана и утверждена на прочных основаниях конституция королевства. Двумя ключевыми событиями, ознаменовавшими триумф либерализма, стали отмена феодализма во Франции в ночь на 4 августа 1789 года, которая ознаменовала крах феодальных и старых традиционных прав, привилегий и ограничений, и принятие Декларации прав человека и гражданина в августе. Джефферсон, американский посланник во Франции, консультировал авторов Декларации, отсюда её поразительное сходство с американской Декларацией независимости[47].

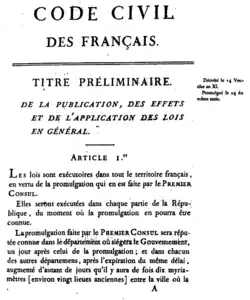

Следующие 4 года были отмечены напряжённостью между либеральными революционерами и консервативной монархией, намеревавшейся помешать крупным реформам. Противостояние между ними привело к провозглашению республики в сентябре 1792 года и завершилось казнью короля и королевы. Однако конфликт между соперничающими политическими фракциями, жирондистами и якобинцами, достиг кульминации в эпоху террора, которая была отмечена массовыми казнями «врагов революции», при этом число погибших достигло десятков тысяч[48]. Наконец, в 1799 году к власти пришёл Наполеон, который ликвидировал остатки демократии, заключил мир с католической церковью и положил конец гражданским войнам, обратив не до конца растраченную энергию революции на внешнюю экспансию. Он в короктий срок построил империю, завоевав большую часть Европы, пока не был окончательно побеждён в 1815 году. Возвышение Наполеона как диктатора в 1799 году ознаменовало собой отход от многих республиканских и демократических завоеваний. Однако Наполеон не восстановил Старый режим, а сохранил большую часть либеральных реформ и даже углубил их, введя очень прогрессивный для того времени гражданский кодекс, оказавший огромное влияние на гражданское законодательство многих стран.

Французская революция оказала большое влияние на жизнь за пределами Франции и её идеи получили широкое распространение. Более того, французские армии во время наполеоновских войн 1790-х и 1800-х годах принесли в Западную Европу ликвидацию отстаков феодальной системы, либерализацию законов о собственности, отмену сеньориальных повинностей, отмену гильдий, легализацию разводов, распад еврейских гетто, крах инквизиции, окончательный роспуск Священной Римской империи, ликвидацию церковных судов и религиозной власти, установление метрической системы и равенство перед законом для всех людей[49]. Наполеон писал, что «народы Германии, как и Франции, Италии и Испании, хотят равенства и либеральных идей»[50], и некоторые историки предполагают, что он, возможно, был первым человеком, который использовал слово «либерал» в политическом смысле[50]. Он также правил методом, который один историк описал как «гражданская диктатура», которая «черпала свою легитимность из прямых консультаций с народом в форме плебисцита»[51]. Наполеон, однако, не всегда соответствовал либеральным идеалам, которые провозглашал.

Историк Фредерик Арц подчёркивает выгоды, которые итальянцы получили от Французской революции[52]:

В течение почти двух десятилетий итальянцы имели прекрасные своды законов, справедливую систему налогообложения, лучшую экономическую ситуацию и большую религиозную и интеллектуальную терпимость, чем они знали на протяжении столетий… Везде были разрушены старые физические, экономические и интеллектуальные барьеры, и итальянцы начали осознавать общую национальность.

Аналогичным образом в Швейцарии долгосрочное влияние Французской революции было оценено Уильямом Мартином[53]:

Она провозгласила равенство граждан перед законом, равенство языков, свободу мысли и веры; она создала швейцарское гражданство, основу нашей современной национальности, и разделение властей, о котором старый режим не имел представления; она отменила внутренние тарифы и другие экономические ограничения; она унифицировала вес и меры, реформировала гражданское и уголовное право, разрешила смешанные браки (между католиками и протестантами), запретила пытки и улучшила правосудие; она развила образование и общественные работы.

Самое долгосрочное достижение Наполеона, Гражданский кодекс, служило «объектом подражания во всём мире»[54], но оно также увековечило дальнейшую дискриминацию женщин под знаменем «естественного порядка»[55]. Этот беспрецедентный период хаоса и революции необратимо изменил мир. Однако для самой Франции поражение Наполеона привело к восстановлению монархии и стране был вновь навязан ультраконсервативный порядок.

Классический либерализм

Развитие классического либерализма пришлось на Британию до и после Французской революции и основывалось на следующих основных концепциях, а именно: классическая экономика, свободная торговля, принцип невмешательства с минимальным регулированием экономики, интервенционизмом и налогообложением, сбалансированный бюджет. Классические либералы были приверженцами индивидуализма, свободы и равных прав. Такие авторы, как Джон Брайт и Ричард Кобден, выступали против как аристократических привилегий, так и собственности, считая их препятствием для развития класса свободных мелких землевладельцев[56].

Около 1800 года классические либералы поддерживали «доктрины свободного рынка и сокращения роли государства в экономической сфере»[57].

Радикализм

Радикальное либеральное движение зародилось в Англии в 1790-х годах и сосредоточилось на парламентской и избирательной реформах, подчёркивая естественные права и народный суверенитет. Первые британские радикалы, такие как Ричард Прайс и Джозеф Пристли, рассматривали парламентскую реформу как первый шаг к решению многочисленных проблем, включая отношение к протестантским диссидентам, работорговлю, высокие цены и высокие налоги[58].

«Права человека» Томаса Пейна (1791) вызвали отклик у Эдмунда Бёрка с его консервативным эссе «Размышления о Французской революции». Последовавшая за этим революционная полемика включала, среди прочего, Мэри Уолстонкрафт с ранним феминистским трактатом «В защиту прав женщин». Радикалы призывали к демократическим реформам наряду с отказом от монархии, аристократии и всех форм привилегий. Развивались различные течения движения, в которых реформаторы из среднего класса стремились расширить избирательные права для более широкого представления в парламенте быстрорастущего предпринимательского класса и городов без парламентского представительства, в то время как народные радикалы, набранные из низших слоёв среднего класса и ремесленников, агитировали в защиту прав в более широком понимании, включая социальные и трудовые права. Теоретическая основа для избирательной реформы была предоставлена философскими радикалами, которые следовали утилитаристской философии Джереми Бентама и решительно поддерживали парламентскую реформу, но в целом были враждебны к аргументам и тактике народных радикалов.

Улучшение экономических условий после 1821 года, усовершенствование экономического и уголовного права, отказ со стороны властей от политики репрессий привели к снижению поляризации общества и более согласованной форме политики реформ, которая должна была доминировать в Британии в течение следующих двух столетий. В 1823 году Джереми Бентам совместно с Джеймсом Миллем основал журнал философских радикалов Westminster Review для распространения утилитаристской философии.

Акт о реформе 1832 года был принят при поддержке общественного движения, массовых собраний политических союзов и беспорядков в некоторых городах. Новый закон предоставил избирательные права среднему классу, но не смог удовлетворить радикальные требования. После Закона о реформе к вигам, в то время фракции аристократов в Палате лордов, присоединилось небольшое количество парламентских радикалов, а также возросшее число вигов из среднего класса. К 1839 году сложивщийся союз неофициально называли Либеральной партией. Официально партия с таким названием оформилась в 1859 году, после того как к вигам и радикалам присоединились пилиты (тори-фритредеры). Либералы дали Великобритании одного из величайших её премьер-министров — Уильяма Юарта Гладстона, который вошёл в историю как самый выдающейся деятель либерализма в XIX веке[59]. При Гладстоне либералы реформировали начальное образование и избирательное право, отменили систему продажи должностей в армии, сделали самостоятельной Церковь Ирландии и ввели тайное голосование на местных и парламентских выборах.

Laissez-faire

Приверженность принципу невмешательства (laissez-faire) не была единообразной. Некоторые экономисты выступали за государственную поддержку общественных работ и образования. Классические либералы также разделились по вопросу о свободной торговле. Дэвид Рикардо выразил сомнение в том, что отмена зерновых тарифов принесёт какую-либо общую пользу. Большинство классических либералов также поддерживали законодательство, регулирующее количество часов, которые детям разрешалось работать, и обычно не выступали против законодательства о реформе фабрик.[60] Несмотря на прагматизм классических экономистов, их взгляды были выражены в догматических терминах такими популярными писателями, как Джейн Марсе и Гарриет Мартино[60]. Самым ярым защитником laissez-faire был журнал The Economist, основанный шотландским бизнесменом и политиком Джеймсом Уилсоном в 1843 году. The Economist критиковал Рикардо за его отсутствие поддержки свободной торговли и выражал враждебность к социальному обеспечению, полагая, что низшие слои общества несут ответственность за своё экономическое положение. The Economist занял позицию, согласно которой регулирование рабочего времени на фабриках наносит вред рабочим, а также решительно выступил против государственной поддержки образования, здравоохранения, водоснабжения, выдачи патентов и защиты авторских прав.

Либеральная экономическая теория

Основное интеллектуальное влияние на развитие либеральной мысли XIX века оказали Адам Смит и классические экономисты, а также Джеремия Бентам и Джон Стюарт Милль. «Богатство народов» Смита, опубликованное в 1776 году, стало основополагающим трудом классической политэкономии и значительно влияло на экономическую теорию и философию либерализма, по крайней мере, до публикации «Принципов политэкономии» Милля в 1848 году[61]. Смит рассматривал мотивацию экономической деятельности, причины цен и распределения богатства, а также политику, которую должно проводить государство, чтобы максимизировать богатство[62]. Идеи Смита были внедрены в практику в XIX веке со снижением тарифов в 1820-х годах, отменой в 1834 году Закона о помощи бедным 1662 года, который ограничивал мобильность рабочей силы, и окончанием правления Ост-Индской компании в Индии в 1858 году[63].

В дополнение к наследию Адама Смита, закон Сэя, теории Мальтуса о народонаселении и «железный» закон о заработной плате Рикардо стали центральными доктринами классической экономики[64]. Жан Батист Сэй бросил вызов трудовой теории стоимости Смита, полагая, что цены определяются полезностью, а также подчёркивал важную роль предпринимателя в экономике. Однако ни одно из этих наблюдений не было принято британскими экономистами в то время. Томас Мальтус в 1798 году написал «Опыт закона о народонаселении»[65], оказав большое влияние на классический либерализм[66].

Утилитаризм предоставил британским правительствам политическое обоснование для внедрения экономического либерализма, который доминировал в экономической политике с 1830-х годов. Хотя утилитаризм побудил законодательную и административную реформу, а более поздние труды Милля на эту тему предвещали государство всеобщего благосостояния, он в основном использовался как оправдание невмешательства[67]. Центральная концепция утилитаризма, разработанная Джереми Бентамом, заключалась в том, что государственная политика должна стремиться обеспечить «наибольшее счастье наибольшего числа». Хотя это можно было бы интерпретировать как оправдание государственных действий по сокращению бедности, классические либералы использовали это для оправдания бездействия с аргументом, что чистая выгода для всех людей будет выше[64]. Философия Бентама оказала чрезвычайное влияние на политику правительства и привела к увеличению попыток бентамистов осуществлять государственный общественный контроль, включая столичную полицию Роберта Пиля, тюремные реформы, работные дома и приюты для душевнобольных.

К концу XIX века принципы классического либерализма всё больше подвергались сомнению из-за спадов экономического роста, растущего восприятия зла бедности, безработицы и относительной депривации, присутствующих в промышленных городах, и рабочих волнений. Идеал человека, который сделал себя сам, который с помощью упорного труда и таланта мог бы занять своё место в мире, казался всё более неправдоподобным. Основная политическая реакция против изменений, внесенных индустриализацией и невмешательством капитализма, исходила от консерваторов, обеспокоенных социальным равновесием, хотя социализм позже стал более важной силой для перемен и реформ. Некоторые викторианские писатели, включая Чарльза Диккенса, Томаса Карлейля и Мэтью Арнольда, стали первыми влиятельными критиками социальной несправедливости[68]. Всё это породило в Великобритании на рубеже XIX и XX веков движение «Новый либерализм» или «социальный либерализм»[69], приверженцы которого выступающая (в отличие от классических либералов) за государственное вмешательство в экономические процессы и регулирование экономики с целью установления социальной справедливости.

Либеральная политическая теория

Джон Стюарт Милль внёс огромный вклад в либеральную мысль, объединив элементы классического либерализма с тем, что в конечном итоге стало известно как «новый либерализм». В работе Милля 1859 года «О свободе» рассматривались природа и пределы власти, которая может быть законно осуществлена обществом над индивидом[70]. Он страстно защищает свободу слова, утверждая, что свободный дискурс является необходимым условием интеллектуального и социального прогресса. Милль определил общественную свободу как защиту от «тирании политических правителей». Он ввёл ряд различных концепций формы, которую может принять тирания, называемых общественной тиранией и тиранией большинства соответственно. Общественная свобода означала ограничения власти правителя путём признания политических свобод и прав и установления системы конституционных проверок[71]. Милль также был одним из первых сторонников феминизма. В своей статье «Подчинение женщин» (1861, опубликована в 1869) Милль пытался доказать, что правовое подчинение женщин неправильно и что оно должно уступить место совершенному равенству[72][73].

Хотя первоначальная экономическая философия Милля поддерживала свободный рынок и утверждала, что прогрессивное налогообложение наказывает тех, кто работает усерднее[74], позже он изменил свои взгляды в сторону более левого уклона, добавив главы в свои «Принципы политической экономии» в защиту социалистического мировоззрения и защищая некоторые социалистические идеи[75], включая радикальное предложение об отмене всей системы заработной платы в пользу кооперативной системы заработной платы.

Определение свободы, предложенное либеральным философом Томасом Хиллом Грином, на которого повлияли Джозеф Пристли и Джосайя Уоррен, заключалось в том, что человек должен быть свободен делать то, что он хочет, если не причиняет вреда другим[76].

Либеральная партия во главе с Уильямом Юартом Гладстоном в парламенте привлекала представителей всего интеллектуального и социального спектра. С одной стороны, были прогрессивные элиты, которые стремились объединить методы науки с либеральной политической экономией. Например, антрополог и депутат сэр Джон Леббок следовал стратегии использования когнитивной науки для оспаривания и формирования государственной политики. Леббок, как известно, применил этот подход к парламентским дебатам, касающимся всеобщего образования, сохранения памятников и введения банковских каникул[77]. С другой стороны, Либеральная партия также имела сильную базу в евангельских и нонконформистских религиозных кругах. В Баллиол-колледже Оксфорда Томас Хилл Грин утверждал, что государство должно поощрять и защищать социальную, политическую и экономическую среду, в которой у людей будет наилучший шанс действовать в соответствии со своей совестью. Государство должно вмешиваться только там, где есть ясная, доказанная и сильная тенденция порабощать личность. Грин считал национальное государство легитимным только в той мере, в какой оно поддерживает систему прав и обязанностей, которая с наибольшей вероятностью будет способствовать индивидуальной самореализации[78]. В 1891 году либералы Гладстона приняли «Ньюкаслскую программу», которая включала в себя самоуправление для Ирландии, упразднение официозной Церкви Англии в Уэльсе и Шотландии, более жёсткий контроль над продажей спиртных напитков, значительное расширение регулирования фабрик и различные демократические политические реформы. Программа оказала сильное влияние на либеральные элементы нонконформистского среднего класса, которые чувствовали себя освобождёнными после ухода с политической сцены пержних аристократических лидеров Либеральной партии[79].

Распространение по всему миру

Немецкий учёный и государственный детяель Вильгельм фон Гумбольдт (1767—1835) внёс большой вклад в развитие либерализма, представив образование как средство реализации индивидуальных возможностей, а не как способ вдалбливания традиционных идей молодёжи, чтобы она соответствовала уже существующей профессии или социальной роли. Философ и политик Бенжамен Констан (1767—1830) в Швейцарии усовершенствовал концепцию свободы, определив её как условие существования, позволяющее человеку избегать вмешательства со стороны государства или общества[80].

Постепенно по Европе, а затем и другим частям света, распространялись аболиционистские и суфражистские движения, а также идеалы демократии и парламентаризма. Во Франции в 1870-х годах после нескольких революций установилась прочная республика. Между тем, после 1815 года по миру также быстро распространялся национализм, в то время ещё далёкий от ксенофобии. Смесь либеральных и националистических настроений в Италии и Германии привела к объединению обеих стран в 1860-х—1870-х годах. В Италии после Рисорджименто к власти пришёл либеральный режим, положивший конец светской власти пап и способствовавший деклерикализации старны. Однако Ватикан начал контркрестовый поход против либерализма. Папа Пий IX в 1864 году издал «Список заблуждений», осудив либерализм во всех его формах. Во многих странах либеральные силы ответили изгнанием ордена иезуитов.

Начиная со второй половины XIX века на либерализм стал оказывать влияние постепенно набирающий популярность марксизм, приведя к появлению новой формы либерализма, известной по всему миру под разными названиями включая социал-либерализм в Германии, новый либерализм в Великобритании, солидаризм во Франции, регенерационизм в Испании, джолиттизм в Италии и прогрессивизм в Соединённых Штатах[81][82].

Либерализм набрал обороты в первое двадцатилетие XX века. Победа союзников, демократических Великобритании, Франции, Италии и США, в Первой мировой войне и крах четырёх империй, Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской, казалось, ознаменовали триумф либерализма на всём европейском континенте, включая Германию и недавно созданные государства Восточной Европы. Монархия в России, бастион самодержавия, была свергнута на первом этапе Русской революции в 1917 году, но либеральный режим, пришедший ей на смену, просуществовал менее года, прежде чем в стране восторжествовал большевизм, революционно-марксистское течение. Милитаризм, типичным представителем которого считались прусская монархия в Германии, был побеждён и дискредитирован. Как утверждал Мартин Блинкхорн, либерализм был восходящим явлением в терминах «культурного плюрализма, религиозной и этнической терпимости, национального самоопределения, экономики свободного рынка, представительного и ответственного правительства, свободной торговли, профсоюзного движения и мирного урегулирования международных споров через новый орган — Лигу Наций».[83]

Всемирная Великая депрессия, начавшаяся в 1929 году, ускорила дискредитацию либеральной экономики и усилила призывы к государственному контролю над экономикой и в других сферах. Экономические проблемы вызвали широкомасштабные беспорядки в европейском политическом мире, что привело к усилению радикальных настроений как слева, среди усиливающихся коммунистов, так и справа, со стороны набирающего силы фашизма. Их подъём достиг кульминации в 1933 году, приведя к власти в Германии национал-социалистов, которые в 1939 году начали Вторую мировую войну. Антигитлеровская коалиция, в которой доминировали либеральные Великобритания и США, а также коммунистический Советский Союз, выиграли Вторую мировую войну, разгромив нацистскую Германию, фашистскую Италию и милитаристскую Японию. После войны произошёл разлад между СССР и его Западными союзниками, и в 1947 году началась Холодная война между коммунистическим Восточным блоком и либеральным Западным альянсом.

Между тем, окончательный либеральный ответ на Великую депрессию был дан британским экономистом Джоном Мейнардом Кейнсом, который начал теоретическую работу по исследованию взаимосвязи между безработицей, деньгами и ценами ещё в 1920-х годах[85]. Кейнс был глубоко критически настроен по отношению к мерам жёсткой экономии британского правительства во время Великой депрессии. Он считал, что бюджетный дефицит — это хорошо, это продукт рецессий. Он писал: «Для правительства заимствования того или иного рода — это природное средство, так сказать, для предотвращения потерь бизнеса, которые в условиях такого сильного спада, как сейчас, могут привести к полной остановке производства»[86].

В разгар Великой депрессии в 1933 году Кейнс опубликовал работу The Means to Prosperity, в которой содержались конкретные рекомендации по политике борьбы с безработицей в условиях глобальной рецессии, в основном по противодействию циклическим государственным расходам. В ней содержится одно из первых упоминаний об эффекте мультипликатора[87]. Главный труд Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» был опубликован в 1936 году[88] и послужил теоретическим обоснованием интервенционистской политики, которую Кейнс поддерживал для борьбы с рецессией.

Холодная война характеризовалась обширной идеологической конкуренцией и несколькими прокси-войнами, но ожидаемая многими Третья мировая война между Советским Союзом и Соединенными Штатами так и не произошла. В то время как коммунистические государства и либеральные демократии конкурировали друг с другом, экономический кризис 1970-х годов, во многом вызванный нефтяным кризисом 1973 года вдохновил отход от кейнсианской экономики, особенно при Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональде Рейгане в США. Это классическое либеральное обновление, названное его сторонниками и противниками «неолиберализмом», продолжалось в течение 1980-х и 1990-х годов. Тем временем, в последнее десятилетие XX века мир вступил на фоне развала Советского Союза, его союзники, коммунистические режимы в Восточной Европе стремительно рухнули, оставив либеральные демократии единственной формой правления в Европе.

В начале Второй мировой войны количество демократий по всему миру было примерно таким же, как и сорок лет назад[89]. После 1945 года либеральные демократии распространились очень быстро, но затем отступили. Американский политолог Ларри Даймонд в своей работе The Spirit of Democracy утверждал, что к 1974 году «диктатура, а не демократия, была образом мира», и что «едва ли четверть независимых государств выбирали свои правительства путем конкурентных, свободных и справедливых выборов». Но затем ситуация изменилась и, по мнению Даймонда, демократия восстановилась и к 1995 году мир был «преимущественно демократическим»[90][91].

Достижения либерализма были значительными. В 1975 году около 40 стран мира характеризовались как либеральные демократии, а к 2008 году их число возросло до более чем 80[92]. Большинство самых богатых и могущественных стран мира являются либеральными демократиями с обширными программами социального обеспечения[93]. Однако либерализм по-прежнему сталкивается с проблемами, особенно с феноменальным ростом Китая как образцового сочетания авторитарного режима и экономического либерализма[94]. Великая рецессия а начале XXI века вызвала возрождение кейнсианской экономической мысли.

К числу основных либеральных достижений относится рост либерального интернационализма, которому приписывают создание таких глобальных организаций, как Лига Наций, а после Второй мировой войны — Организация Объединённых Наций[95]. Идея экспорта либерализма по всему миру и построения гармоничного и либерального интернационального порядка доминировала в мышлении либералов с XVIII века[96]. «Везде, где либерализм процветал внутри страны, он сопровождался видениями либерального интернационализма», — писал историк Шелл[96]. Но сопротивление либеральному интернационализму было глубоким и ожесточённым, критики утверждали, что растущая глобальная взаимозависимость приведёт к потере национального суверенитета и что демократии представляют собой коррумпированный порядок, неспособный ни к внутреннему, ни к глобальному управлению[97].

Либерализм часто упоминается как доминирующая идеология современности[98][99]. В политическом плане либералы широко организовывались по всему миру. Либеральные партии, аналитические центры и другие либеральные институты распространены во многих странах, хотя они выступают за разные цели в зависимости от своей идеологической ориентации. Либеральные партии могут быть левоцентристскими, центристскими или правоцентристскими в зависимости от их местонахождения.

Либералы стремятся строить и защищать свободные, справедливые и открытые общества, в которых они стремятся сбалансировать основные ценности свободы, равенства и общности, и в которых никто не порабощен бедностью, невежеством или конформизмом […] Либерализм стремится рассредоточить власть, способствовать разнообразию и развивать креативность.

Оригинальный текст (англ.)Liberals are committed to build and safeguard free, fair and open societies, in which they seek to balance the fundamental values of liberty, equality and community, and in which no one is enslaved by poverty, ignorance or conformity […] Liberalism aims to disperse power, to foster diversity and to nurture creativity.

Хотя все либеральные партии и отдельные лица имеют основные сходства, включая поддержку гражданских прав и демократических институтов, либералов можно дополнительно разделить на основе их приверженности социальному или классическому либерализму. На глобальном уровне либералы объединены в Либеральный Интернационал (ЛИ), который включает 90 либеральных партий и более 20 международных организаций по всему идеологическому спектру.

Некоторые партии, входящие в ЛИ являются известными в мире и влиятельными в своих странах, например, Либеральная партия Канады, в то время как другие малоизвестны в своих странх. На региональном уровне либералы организованы через различные институты в зависимости от преобладающего геополитического контекста. Например, более полусотни либеральных и либерально-демократических партий Европы объединены в европейскую партию Альянс либералов и демократов за Европу, а ведущей либеральной группой в Европейском парламенте является фракция «Обновляя Европу».

Масонство

Британский историк Норман Дэвис утверждал, что в долгосрочной исторической перспективе масонство было мощной силой распространения либерализма в Европе и ее колониях примерно с 1700 года и по начало XX века. В эпоху Просвещения масоны быстро расширяли свои ряды, охватив практически все страны Европы, а также британские и испанские заморские колонии. Особенно масонство было привлекательно для членов королевских семей, аристократов и политиков, а также интеллектуалов, художников и политических активистов. Его главным врагом была Римско-католическая церковь, так что в странах с сильным католическим влиянием, таких как Франция, Италия, Австрия, Португалия, Испания и Мексика, большая часть ожесточённости политических баталий связана с конфронтацией между консерваторами, сосредоточенными вокруг церкви, и либералами, которые часто были масонами[101][102].

К 1820-м годам в каждом полку британской армии был по крайней мере один масонский капитул, и они приступили к формированию капитулов среди гражданских лиц везде в Британской империи, где были размещены воинские части[103]. Во Французской, Испанской и Португальской империях масонство также активно распространялось через свои армейские отделения[104]. В Мексике XIX и начала XX века практически все важные либеральные деятели были активными масонами; они использовали свои ложи в качестве инструментов политической организации[105][106]. Тоталитарные режимы XX века, особенно фашисты и коммунисты, систематически подавляли организации масонов в своих странах[107].

Азия и Африка

В Старом Свете за пределами Европы либеральные идеи первыми проникли на Ближний Восток и в Османскую империю, где их влияние было значительным. В течение XIX века арабские, османские и персидские интеллектуалы посещали Европу, чтобы изучать и знакомиться с западной литературой, наукой и либеральными идеями. Это заставило их задаться вопросом о неразвитости своих стран и прийти к выводу, что им необходимо продвигать конституционализм, развитие и либеральные ценности для модернизации своих обществ[108]. В то же время растущее европейское присутствие на Ближнем Востоке и застой в регионе побудили некоторых лидеров Ближнего Востока, включая османских султанов Махмуда II и его сына Абдул-Меджида I, египетского пашу Мухаммеда Али-пашу и персидского визиря Амира-Кабира, озаботиться социально-политическими изменениями и начать проекты модернизации[108]. В 1826 году египетский интеллектуал и академик Рифаа ат-Тахтави был отправлен в Париж в одну из научных миссий Мухаммеда Али. Тахтави изучал этику, социальную и политическую философию и математику. Во время своего пребывания во Франции он, среди прочих, читал работы Кондильяка, Вольтера, Руссо, Монтескьё и Безу[109].

В 1831 году Тахтави вернулся домой, чтобы принять участие в общегосударственных усилиях по модернизации египетской инфраструктуры и образования в том, что стало египетским ренессансом (Нахда), который достиг пика в конце XIX и начале XX веков, позже затронув другие управляемые Османской империей арабоязычные регионы, включая Ливан и Сирию. В 1835 году он основал Школу языков (также известную как Школа переводчиков), которая в 1973 году стала частью Университета Айн-Шамс[110][111]. По возвращении Ат-Тахтави стал сторонником парламентаризма, прав граждан на политическое участие и прав женщин на образование[112]. Школа языков выпустила самых первых современных египетских интеллектуалов, которые сформировали основу зарождающегося движения против британского колониализма в Египте. Три из опубликованных Ат-Тахтави томов были работами по политической и моральной философии. Они познакомили египетскую аудиторию с либеральными идеями Просвещения, такими как светская власть и политические права и свободы, его идеями относительно того, каким должно быть современное цивилизованное общество и что в более широком смысле составляет цивилизованного или «хорошего египтянина», а также его идеями об общественных интересах и общественном благе[113][111].

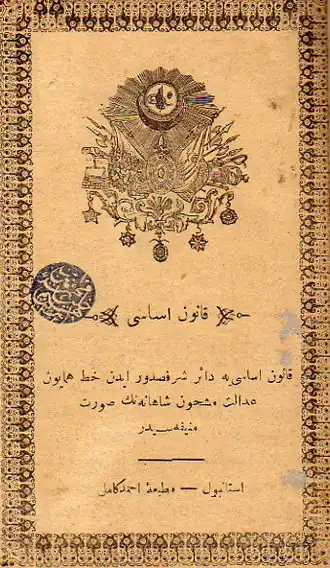

Правящая верхушка Османской империи, желая сохранить её территориальную целостность от внутренних националистических движений и внешних агрессивных сил, начала серию реформ. Этот период называется Танзимат (реорганизация). Хотя либеральные министры и интеллектуалы пытались повлиять на реформы, мотивы реализации Танзимата были бюрократическими[108][114]. Эти изменения были сделаны для улучшения гражданских свобод. Однако реформаторские идеи и тенденции Нахды и Танзимата не достигли широкого населения, поскольку книги, периодические издания и газеты были доступны в первую очередь интеллектуалам и зарождающемуся среднему классу, в то время как многие мусульмане считали их иностранными влияниями на мир ислама. Такое восприятие осложняло реформаторские усилия, предпринимаемые государствами Ближнего Востока.[111][115] Политика под названием османизм была призвана объединить различные народы, проживающие на османских территориях, «мусульман и немусульман, турок и греков, армян и евреев, курдов и арабов». Политика официально началась с Эдикта Гюльхане 1839 года, провозгласившего равенство перед законом как мусульман, так и немусульман[116].

Видные члены «Новых османов»

В 1865 году группа интеллектуалов Османской Турции, недовольных реформами Танзимата в Османской империи, основала тайное общество под названием «Новые османы». Они считали, что реформы не зашли достаточно далеко, и хотели положить конец автократии в империи, делая ставку на конституционализм и демократию[117][118]. Они стремились преобразовать османское общество, сохранив целостность империи и модернизировав ее по европейским образцам, приняв конституционное правительство[119]. При всех идеологических разногласиях, «новых османов» объединяла уверенность в том, что новое конституционное правительство должно быть укоренённым в исламе, чтобы подчеркнуть «продолжающуюся и существенную действительность ислама как основы османской политической культуры»[120]. Они пытались синкретизировать исламский идеализм с современным либерализмом и парламентской демократией; для них европейский парламентский либерализм был образцом для подражания в соответствии с принципами ислама. Они «пытались примирить исламские концепции правительства с идеями Монтескьё, Дантона, Руссо и современных европейских учёных и государственных деятелей»[121][122][123].

Намык Кемаль, который оказал особое влияние на формирование «новых османов», восхищался конституцией Третьей Французской республики; он суммировал политические идеалы молодых османов как «верховенство нации, разделение властей, ответственность должностных лиц, личная свобода, равенство, свобода мысли, свобода прессы, свобода объединений, пользование имуществом, неприкосновенность жилища»[121][122][123]. «Новые османы» считали, что одной из главных причин упадка империи был отказ от исламских принципов в пользу подражания европейской современности с необдуманными компромиссами по отношению к обоим, и они стремились объединить их таким образом, который, по их мнению, наилучше отвечал бы интересам государства и его народа[124]. Они стремились оживить империю, включив в неё определенные элементы европейской модели правления, при этом сохраняя исламские основы, на которых империя была основана[125]. Среди видных членов этого общества были писатели и публицисты, такие как Ибрагим Шинаси, Намык Кемаль, Али Суави и Зия-паша, государственные деятели, такие как великий визирь Хусейн Авни-паша.

Формирующиеся внутренние финансовые и дипломатические кризисы 1875—1876 годов позволили «новым османам» достичь своего решающего момента, когда султан Абдул-Хамид II назначил великим визирем либерально настроенного Мидхата-пашу и неохотно провозгласил Османскую конституцию 1876 года, первую попытку конституции в Османской империи, открыв Эпоху первой Конституции и положив конец Танзимату[126][127]. Благодаря либеральным интеллектуалам, которые пытались модернизировать общество, продвигая идеи развития, прогресса и либеральные ценности, в Османской империи был введен конституционализм[128], Мидхат-паша часто считается одним из основателей османского парламента[126][129][130][131]. Хотя этот период был недолгим, и Абдул-Хамид II уже в 1878 году приостановил действие конституции и парламента в пользу возвращения к абсолютной монархии с собой у власти[132], наследие и влияние «новых османов» продолжали сохраняться до тех пор, пока империю не постиг крах. Несколько десятилетий спустя другая группа реформаторски настроенных османов, младотурки, повторили усилия «новых османов», что привело к младотурецкой революции 1908 года и началу Эпохи второй Конституции.

Период Нахда стремился модернизировать ислам и общество. Мыслители и религиозные реформаторы отвергали традиционные взгляды и поощряли модернизацию посредством отказа от таклида (подражания, соответствия правовому прецеденту) и акцента на иджтихаде (интеллектуальном усилии, рассуждении и герменевтике), который они считали возвращением к исламским истокам[133][134]. Движение исламского модернизма, также иногда называемое модернистским салафизмом, описывается как «первый мусульманский идеологический ответ на западный культурный вызов»[135] Исламский модернизм был первым из нескольких движений, включая секуляризм, исламизм и салафизм, которые возникли в середине XIX века в ответ на быстрые изменения того времени, особенно на натиск западной цивилизации и колониализма на мусульманский мир[136]. Основателями исламского модернизма являются Мухаммад Абдо, шейх Университета аль-Азхар, Джамалуддин аль-Афгани и Мухаммад Рашид Рида. Движение началось с Рифаа ат-Тахтави, но приобрело популярность, когда аль-Афгани организовал группу мусульманских учёных для обсуждения социально-политических и теологических проблем, с которыми столкнулся ислам[137]. Движение пыталось примирить исламскую веру с современными западными ценностями, такими как национализм, демократия, гражданские права, рациональность, равенство и прогресс[136]. Оно характеризовалось «критическим переосмыслением классических концепций и методов юриспруденции» и новым подходом к исламскому богословию и толкованию Корана (Тафсир)[138]. Исламский модернизм и либеральный национализм были взаимосвязаны, оба были факторами отступления исламской ортодоксии и упадка абсолютистского государства. Хотя ближневосточный либеральный национализм черпал вдохновение в западном либерализме, отдавая предпочтение национальной интеграции посредством культурных и образовательных реформ, продвижения коренных национальных языков и разделения религии и политики, концепций национализма и принципов демократических институтов. Это был ответ на колониализм и интервенционизм и столкнулся с западными интересами в регионе[138]. В Египте исламский модернизм позволил либеральным националистам охватить более широкую аудиторию. Это закончилось в 1920-х и 1930-х годах, когда либеральный национализм принял сильную секуляристскую ориентацию, ослабив исламский модернизм[138]. Все эти изменения в мусульманском мире создали ощущение кризиса в исламе, что благоприятствовало исламскому возрождению[136][139].

В 1909 году в Персии (сегодня Иран), которой правили Каджары, Демократическая партия в конституционный период была одной из двух основных парламентских партий того времени, наряду со своим конкурентом Партией умеренных социалистов[140]. Первоначально ответвление Социал-демократической партии, основанной иранскими социалистами в Баку, она в основном состояла из либеральных интеллектуалов среднего класса и выступала за представительную политическую систему и разделение церкви и государства, чтобы ограничить власть монархии и духовенства[141][142]. Это повлияло на Конституцию 1906 года, которая создала Меджлис (парламент) и сенат. Однако из-за внутренних и внешних факторов партия не смогла значительно вырасти и была подавлена, а когда в 1925 году к власти в Иране пришла династия Пехлеви, она распалась на более мелкие объединения[142].

В Японии, которая в 1920-х годах была в целом либеральной, либерализм увял в 1930-х под давлением военных.

Национал-либеральная Партия Вафд («Делегационная партия») была самой влиятельной политической силой Королевства Египет в период с 1920-х и по начало 1950-х годов. Хотя усилия египетских либеральных националистов достигли кульминации с принятием египетской Конституции 1923 года, провозгласившей в стране конституционную монархию[143], либеральный национализм пошёл на спад в конце 1930-х годов из-за роста влияния исламизма в лице «Братьев-мусульман», панарабского национализма[143] и арабского социализма. Всё же многие египетские интеллектуалы отстаивали либеральные ценности и идеи. Известными либералами того периода были Таха Хусейн, Ахмад Лютфи ас-Саййид, Тауфик аль-Хаким, Абд аль-Раззак эль-Санхури и Мухаммад Мандур[144].

Таха Хусейн и Ахмад Лютфи ас-Саййид входили в число самых влиятельных египетских интеллектуалов XX века[145][146]. Хусейн был одним из главных апологетов идеологии фараонизма[147] и противником исламизма, одним из его главных вкладов в либеральное движение было исследование того, как египетский либерализм и ислам могут быть примирены. Он верил в свободу и равенство и в то, что Египет должен развиваться как современное, просвещённое общество в соответствии с идеями Французской революции и индустриальной эпохи[148].

Ас-Саййид был одним из архитекторов современного египетского национализма, секуляризма и либерализма, одним из самых ярых оппонентов теории панарабизма, настаивая на том, что египтяне являются уникальным народом, а не только арабами. Он был первым ректором Каирского университета, в котором прослужил с 1925 по 1941 год[149], заслужив прозвище «учитель поколения». Ас-Саййид был влиятельной личностью в египетском националистическом и антиколониальном движении[150]. Он верил в равенство и права для всех людей. Ас-Саййид считался одним из первых египетских чиновников, который представил работы Милля широкой арабской общественности, чтобы они могли обучаться концепциям либерализма. Он считал, что люди должны иметь право голоса в том, что происходит в их правительстве и стране, и что все люди имеют гражданские права, которые нельзя отнять[151].

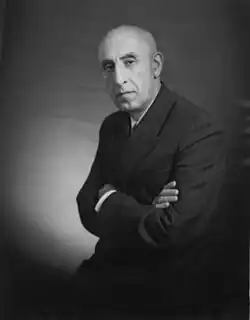

В 1949 году группа иранских интеллектуалов, среди которых были Мохаммед Мосаддык, Хоссейн Фатеми, Ахмад Зиракзаде, Али Шаеган и Карим Санджаби, основали Национальный фронт Ирана[152]. Это старейшая продемократическая группа, действующая в Иране[153]. Фронт был задуман как широкий альянс единомышленников, включающий различные националистические, либеральные и социал-демократические партии, с целью укрепления демократии, свободы прессы и конституционного правительства[154][155]. Наиболее важными группами во Фронте были Иранская партия, Партия трудящихся, Национальная партия и Тегеранская ассоциация базарных торговцев и ремеслеников[156][157]. Иранская партия, которая была основана в 1946 году как платформа для иранских либералов, включала таких деятелей, как Карим Санджаби, Голам Хоссейн Садиги, Ахмад Зиракзаде и Аллахяр Салех[158].

В апреле 1951 года Национальный фронт стал правящей коалицией, когда Мохаммад Мосаддык вступил в должность премьер-министра Ирана. Мосаддык был левым либеральным националистом и видным парламентарием, выступавшим за верховенство закона и свободу иностранного вмешательства[159][160], его администрация провела ряд прогрессивных социальных и политических реформ, таких как реформа социального обеспечения и земельная реформа, включая налогообложение арендной платы за землю. Однако наиболее заметным действием его правительства стала национализация иранской нефтяной промышленности, которая с 1913 года находилась под британским контролем через Англо-персидскую нефтяную компанию (British Petroleum/BP), став первой страной на Ближнем Востоке, национализировавшей свою нефтяную промышленность[161].

Либеральный и независимый способ правления Мосаддыка принёс ему народную поддержку, но также оттолкнул различные группы. Он вступил в прямой конфликт с западными интересами в регионе, бросил вызов власти шаха, а терпимость Мосаддыка к левым группам отвратила от него традиционалистов и улемов[162]. Британское правительство Черчилля и американская администрация Эйзенхауэра решили свергнуть правительство Ирана, хотя предыдущая администрация Трумэна выступала против переворота[163]. Мосаддык был отстранён от власти в результате переворота 19 августа 1953 года, организованного и осуществленного ЦРУ по просьбе МИ-6, которая выбрала иранского генерала Фазлолла Захеди в качестве преемника Мосаддыка[164][165][166][167].

Переворот 1953 года положил конец доминированию либералов в правительстве страны. До 1953 года и на протяжении 1960-х годов Национальный фронт раздирался борьбой между светскими и религиозными элементами и со временем раскололся на различные враждующие фракции[153][168][169], постепенно превращаясь в ведущую организацию светских либералов с членами-националистами, придерживающимися идей либеральной и социальной демократии[168][170].

Среди африканских стран Южная Африка выделяется наличием заметной либеральной традиции, которой не хватает другим странам на континенте. В 1953 году группа южноафриканских либеральных интеллектуалов, среди которых был писатель Алан Пэйтон, создали Либеральную партию, чтобы противостоять политике апартеида. Созданная как многорасовая, партия изначально получила значительную поддержку от городских чернокожих и белых англоафриканцев с высшим образованием[171]. Она также имела сторонников среди «вестернизированных слоев крестьянства» и её публичные собрания в основном посещали чернокожие[172]. В период расцвета партия насчитывала 7000 членов, хотя её привлекательность для белого населения в целом была слишком мала, чтобы добиться каких-либо значимых политических изменений в стране[171]. Либералы были принудительно распущены правительством в 1968 году после того, как было законодательно запрещено создавать многорасовые политические организации.

В том же 1953 году Хелен Сазман, либеральная активистка и политик, противник апартеида, была впервые избрана в южноафриканский парламент от Хоутона, пригорода Йоханнесбурга. 36 лет, вплоть до 1989 года, Сазман представляла либеральную и левоцентристскую оппозицию в Палате представителей Южной Африки, контролируемой правящей Национальной партией и состоящей только из белых. В 1959 году она приняла участие в создании Прогрессивной партии, которая много лет представляла легальную оппозицию апартеиду внутри белого меньшинства Южной Африки. Прогрессисты выступали против расовой политики правящей Национальной партии и отстаивали верховенство закона[173]. В течение 13 лет, с 1961 по 1974 год, Сазман была единственным представителем прогрессистов в парламента[174], последовательно и недвусмысленно выступая против всех законов об апартеиде. После ряда переименований Прогрессивная партия стала предшественником ведущей либеральной партии современной ЮАР — Демократического альянса[175]. С 1999 года Демократический альянс является второй по величине партией в Национальной ассамблее и долгое время был ведущей оппозиционной партией правящему Африканскому национальному конгресс (АНК). По итогам выборов 2024 года демократы вошли в правительство национального единства. С 2009 года партия имеет большинство в парламенте Западно-Капской провинции.

В Индии в 1880-х годах группа индийских общественных деятелей при поддержке либерально настроенного вице-короля Индии лорда Рипона решили создать политическую организацию индийских патриотов с целью содействовать политическим преобразованиям в Индии в конституционных рамках. В 1885 году индийские либеральные националисты, выступавшие за либерализацию Индии и предоставление ей самоуправления, создали Индийский национальный конгресс (ИНК)[176]. Это была первая в истории древней страны светская и общенациональная организация. Основатели Конгресса — Г. К. Гокхале, Ф. Мехта, С. Банерджи, Д. Наороджи — преклонялись перед идеологами британского либерализма Маколеем (т. н. «дети Маколея»), Гладстоном, а также перед столпами английского утилитаризма Бентамом и Миллем. Более полувека либерализм продолжал оставаться основным идеологическим течением Конгресса, но начиная с 1930-х годов внутри ИНК стали усиливаться позиции левого крыла, возглавлявшегося молодыми лидерами С. Ч. Босом и Д. Неру и в течение следующих нескольких десятилетий социализм стал доминировать в партии.

В XXI веке Конгресс принял более либеральную направленность, выступая за открытые рынки и одновременно стремясь к социальной справедливости. В своем Манифесте 2009 года ИНК противопоставлял «светский и либеральный» индийский национализм нативистским, общинным и консервативным идеологическим тенденциям, которые, как он утверждает, поддерживаются индийскими правыми[177], в первую очередь Бхаратия джаната парти и Шив Сена. В целом, основной темой азиатского либерализма за последние несколько десятилетий была демократизация как метод, способствующий быстрой экономической модернизации континента[178]. Однако в таких странах, как Мьянма, либеральная демократия была заменена военной диктатурой[179].

Недавно либеральные партии и институты Азии и Африки предприняли серьёзные усилия по завоеванию политической власти. На континентальном уровне африканские либералы объединены в Африканскую либеральную сеть, которая включает в свой состав ряд влиятельных партий, такие как Народное движение (Марокко), Сенегальская демократическая партия и Объединение республиканцев (Кот-д’Ивуар). В Азии либералы на континентальном уровне организованы через Азиатский Совет либералов и демократов, который включает в себя такие влиятельные партии, как Либеральная партия (Филиппины), Демократическая прогрессивная партия (Тайвань) и Демократическая партия (Таиланд). Яркий пример либерального влияния можно найти в Индии, самой густонаселённой демократии в мире, где Индийский национальный конгресс является второй политической силой.

Америка

Распространение либеральных идей в Латинской Америке в XVIII веке во многом привело к независимости региона от власти Испании и Португалии. Новые режимы были в целом либеральны в своих политических взглядах и использовали философию позитивизма, которая подчёркивала истинность современной науки, чтобы укрепить свои позиции[180].

Борьба либералов и консерваторов в Испании повторилась и в Латинской Америке. Как и бывшая метрополия, регион на протяжении всего XIX века был очагом войн, конфликтов и революционной активности. Мексиканские либералы в 1850-х годах осуществили программу La Reforma, уменьшив власть военных и католической церкви[181]. Консерваторы были возмущены этими шагами либералов и подняли восстание. С 1857 по 1861 год Мексика была охвачена кровавой Войной за Реформу, масштабным внутренним и идеологическим противостоянием между либералами и консерваторами[181]. В конечном итоге либералы одержали победу и левый либерал Бенито Хуарес стал президентом республики, войдя в её историю как национальный герой в том числе за отражение иностранных интервентов. После Хуареса Мексика страдала от длительных периодов диктатур и репрессий, которые продолжались до Мексиканской революции в начале XX века.

Ещё одним примером противостояния между либералами и консерваторами является Эквадор. Как и другие страны региона в то время, Эквадор после обретения независимости был погружён в конфликт между соперничающими либеральными и консервативными лагерями. С 1845 по 1860 годы ситуация в Эквадоре была близка к анархии, страну едва контролировал ряд сменявших друг друга правительств, по большей части либеральных. В 1860-х годах Гарсия Морено сумел стабилизировать положение в стране, установив консервативный режим, который руководил страной в течение 15 лет (за исключением кратковременного периода, когда либералам удалось свергнуть преемника Гарсии Морено). В 1875 году, вскоре после избрания президентом на третий срок, Гарсия Морено был убит либералами. Однако окончательно свергнуть консервативный режим либералы смогли только в ходе Либеральной революции 1895 года. Радикальных либералов, свергнувших консерваторов, возглавлял Элой Альфаро, который дважды избирался президентом и осуществил ряд социально-политических реформ, включая разделение церкви и государства, легализацию разводов и создание государственных школ[182].

Либеральные революции в таких странах, как Мексика и Эквадор, открыли современный мир для большей части Латинской Америки. Латиноамериканские либералы в целом поддерживали свободную торговлю, частную собственность и антиклерикализм[183].

В Соединённых Штатах жестокая Гражданская война (1861—1865) обеспечила целостность нации и отмену рабства на Юге. Историк Дон Дойл утверждал, что победа Союза в Гражданской войне в США дала мощный толчок американскому либерализму[184]. Победа Союза активизировала народные демократические силы. С другой стороны, победа Конфедерации означала бы новое рождение рабства, а не свободы. Историк Фергус Бордевич, следуя Дойлу, утверждает, что[185]:

Победа Севера решительно доказала прочность демократического правления. С другой стороны, независимость Конфедерации создала бы американскую модель реакционной политики и расовых репрессий, которые, вероятно, бросили бы международную тень на двадцатый век и, возможно, дальше".

Либеральная партия Канады была основана в 1867 году и с самого начала была одной из ведущих политических сил страны, правив ей почти 70 лет в течение XX века. Либералами были такие влиятельные премьер-министры в истории Канады, как Пьер Трюдо, Лестер Б. Пирсон и Жан Кретьен. Именно Либеральная партия была в первую очередь ответственна за построение канадского государства всеобщего благосостояния. Огромный успех канадских либералов — фактически не имеющий себе равных в любой другой либеральной демократии — побудил многих политических комментаторов со временем определить их как естественную правящую партию страны[186].

В Соединённых Штатах современный либерализм ведёт свою историю от популярного президента-демократа Франклина Делано Рузвельта, который инициировал «Новый курс» в ответ на Великую депрессию и стал единственным человеком, четыре раза избиравшимся в Белый дом. Коалиция «Нового курса», созданная Рузвельтом, оставила решающее наследие и повлияла на многих будущих американских президентов, включая Джона Ф. Кеннеди, который определил либерала как «того, кто смотрит вперёд, а не назад, того, кто приветствует новые идеи без жестких реакций … того, кто заботится о благосостоянии народа»[187]. «Новый курс», социальная либеральная программа, запущенная в Соединённых Штатах президентом Рузвельтом, оказалась очень популярной среди американской общественности. В 1933 году, когда Рузвельт пришёл к власти, уровень безработицы достиг 25 %[188]. Валовый национальный продукт сократился в 2 раза по сравнению с началом 1929 года[189]. Победы на выборах Франклина Делано Рузвельта и демократов привели к многочисленным программам общественных работ за бюджетный счёт. В 1940 году уровень безработицы упал на 10 пунктов до примерно 15 %[190]. Дополнительные государственные расходы и гигантская программа общественных работ, спровоцированные Второй мировой войной, в конечном итоге вытащили Соединённые Штаты из Великой депрессии. С 1940 по 1941 год государственные расходы увеличились на 59 %, валовой внутренний продукт возрос на 17 %, а безработица впервые с 1929 года упала ниже 10 %[191].

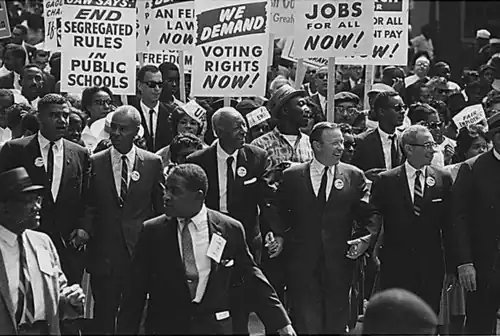

Среди различных региональных и национальных движений Движение за гражданские права чернокожих в США в 1960-х годах решительно выдвинуло на первый план либеральные требования по обеспечению равных прав[192]. Проект социальных реформ «Великое общество», начатый президентом Линдоном Б. Джонсоном, привёл к запуску таких общенациональных программ, как программы медицинского страхования Medicare и Medicaid, программы помощи детям и семьям с низким доходом Head Start и программы обучения молодёжи Job Corps в рамках войны с бедностью, а также к принятию знаменательного Закона о гражданских правах 1964 года — совершенно быстрая серия событий, которую некоторые историки окрестили «Часом либералов» (англ. the Liberal Hour)[193].

В 1960-х и 1970-х годах Вторая волна феминизма в Соединенных Штатах в значительной степени продвигалась либеральными организациями, такими как Национальная организация женщин[4].

Активные либеральные реформы 1930-х—1970-х годов вызвали в Республиканской партии консервативный ответ на тот тип либерализма, который продвигали Рузвельт и Кеннеди[194]. Этот вид консерватизма в первую очередь реагировал на культурные и политические потрясения 1960-х годов[194] и помог прийти к власти таким президентам, как Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Джордж Буш-младший и Дональд Трамп[195]. Экономические проблемы начала XXI века привели к возрождению социального либерализма и победе Барака Обамы на президентских выборах 2008 года[196], наряду с противодействующим и отчасти реактивным консервативным популизмом и нативизмом, воплощенными в Движении чаепития и избрании Дональда Трампа президентом в 2016 и 2024 годах.

Сегодня рыночные либералы в Латинской Америке организованы в Либеральную сеть для Латинской Америки (RELIAL), которая объединяет десятки либеральных правоцентристскую партий и организаций. RELIAL включает в себя такие разнообразные партии, как мексиканская Партия нового альянса и Кубинский либеральный союз. Однако некоторые крупные либеральные партии в регионе продолжают придерживаться социально-либеральных идей и политики — ярким примером является Колумбийская либеральная партия, которая является членом Социалистического Интернационала. Другим известным примером является парагвайская Аутентичная радикальная либеральная партия, одна из самых влиятельных партий в стране, которую ранее также классифицировали как левоцентристскую[197].

Европа

Первые испанские либералы[198] были ведущей силой испанского движения за независимость от наполеоновской Франции во время Пиренейских войн. Они были сторонниками Кадисских кортесов, учредительного собрания созванного в сентябре 1810 года в Кадисе по призыву Регентского совета Испании и Индий, которому перешла власть после самороспуска Центральной правящей хунты. Именно тогда термин «либерал» приобрёл его нынешнее значение и позже был экспортирован в политические словари всех языков[199][200][201]. Прозванные «кадисскими либералами», они после изгнания французов в течение десятилетий боролись против испанского абсолютизма и за реализацию либеральной Конституции 1812 года.

Во Франции падение Наполеона в 1814—1815 годах вернуло к власти реакционных королей из династии Бурбонов. Однако даже они не смогли обратить вспять либерализацию, принесённую Французской революцией. Несмотря на «белый террор» и усилия ультрароялистов, желавших возвращения старого порядка, Бурбонам пришлось отказаться от восстановления феодальных прав, сохранить кодекс Наполеона, согласиться на выборный парламент. В конце концов Бурбоны были свергнуты в 1830 году[202]. Падение Наполеона и его империи привело консерваторов к власти во многих странах Европы[203]. Июльская революция 1830 года, организованная либеральными политиками и журналистами, не только устранила монархию Бурбонов и установила во Франции конституционную Июльскую монархию, но и вдохновила подобные восстания в других частях Европы. Разочарование темпами политического прогресса в первой трети XIX века вызвало в 1848—1849 годах новую, ещё более сильную революционную волну. Из Франции революции распространились по всей Австрийской империи, германским и итальянским государствам. Либеральные националисты требовали письменных конституций, представительных собраний, больших избирательных прав и свободы прессы[204]. В самой Франции революция привела к провозглашению Второй республики, пусть и коазавшейся недолговечной. В Пруссии, Галиции, Богемии и Венгрии было отменено крепостное право. Прославленный Меттерних, создатель Европейского концерта, потряс Европу, уйдя в отставку и бежав в Великобританию[205].

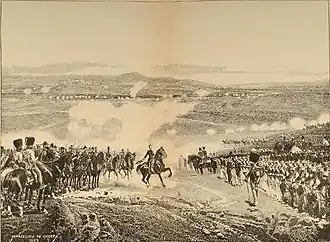

В конце концов, однако, успех революционеров сошёл на нет. Власти Австрийской империи сумели собрать силы и при поддержке царской России смогли подавить революции в Вене, Будапеште и Праге. При некоторой удаче и умении Австрия также смогла сдержать бурлящие националистические настроения в Германии и Венгрии, чему способствовала неспособность Франкфуртской ассамблеи объединить немецкие государства в единую нацию. Без французской помощи итальянцы были легко побеждены австрийцами. Однако два десятилетия спустя итальянцы и немцы осуществили свои мечты об объединении и независимости. Премьер-министр Сардинии Камилло ди Кавур, консервативный либерал, понимал, что единственный способ для итальянцев обрести единство и независимость — это заручиться поддержкой французов.[206]. Наполеон III согласился на просьбу Кавура о помощи и Франция победила Австрию во австро-итало-франузской войне 1859 года, подготовив почву для объединения Италии. Объединение Германии произошло под руководством Отто фон Бисмарка, прагматичного консерватора, готового использовать для достижения цели любые идеи, хоть либеральные, хоть социалистические. Бисмарк постепенно готовил объединение Германии, наращивая силу и влияние Пруссии и уничтожая её врагов в войне за войной. Наконец, одержав победу над Францией в 1871 году, он смог провозгласить Германскую империю в Зеркальной галереи Версаля, положив конец ещё одной саге в стремлении к национализации. Французы же потерпев позорное поражение от Пруссии, в третий и в последний раз свергли монархию и провозгласили третью республику.