Пророчество Неферти

| Пророчество Неферти | |

|---|---|

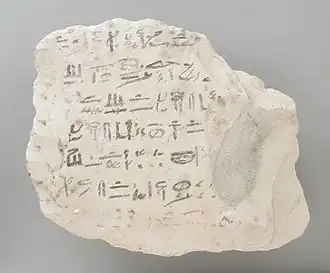

Остракон с фрагментом текста, Музей искусств округа Лос-Анджелес | |

| Жанр | пророчество |

| Язык оригинала | среднеегипетский |

| Дата написания | XV век до н.э |

| Дата первой публикации | XIX-XVIII века до н.э., Папирус 1116B, Эрмитаж |

«Пророчество Неферти»[1] (устар. «Ноферреху»[2]) — один из немногих сохранившихся текстов древнеегипетской литературы, хранящийся в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга. Текст восходит к эпохе Среднего Царства, к XIX—XVIII векам до н. э. и мог появиться в правление Аменемхета I (XII династия) или после его смерти[3].

Источники

Текст памятника полностью сохранился лишь на иератическом папирусе № 1116B из музея Эрмитажа, а также на нескольких остраконах эпохи рамессидов и на двух дощечках XVIII династии (№ 25224, Каирский музей)[4]. Многочисленные копии произведения свидетельствуют о его применении в процессе образования и популярности в эпоху Нового Царства. Эрмитажный папирус датируется XV веком до н.э., хотя текст относится к времени Среднего царства[3].

Российский египтолог Владимир Семёнович Голенищев обнаружил в коллекции Эрмитажа, как он позже выразился, «Папирус № 1 Санкт-Петербурга», содержащий «Сказку о потерпевшем кораблекрушение» (1115)[4] , «Поучение Мерикара» (1116A) и «Пророчество Неферти» (1116B), и опубликовал их в 1913 году[5]. В инвентарных книгах не указан путь свитка из Египта к берегам Невы. Свиток оказался хрупким, поэтому, чтобы его можно было развернуть и прочитать, использовался пресс и пар[4].

Первые переводы «Пророчества» представили А. Х. Гардинер и А.Эрман[6], российские учёные И. С. Кацнельсон и Ф. Л. Мендельсон[7], Н. С. Петровский[8][9], М. А. Коростовцев[10]. Папирус также изучал В. В. Струве[11].

Содержание

События повествования начинаются в период правления фараона Снофру (ок. 2543—2510 до н. э.) — первого фараона IV династии, отца Хеопса.

Повелевает фараон своим чиновникам привести ко двору мудреца, чтобы получить развлечение и назидание. Ему советуют:

Есть великий маг души Исиды, государь, наш владыка, его имя Неферти. Он неджес, сильный своей рукой, он — писец, отменный своими пальцами, он — знатный муж, у которого больше вещей, чем у подобных ему, он — владыка изречений…[12]

Вероятно, подразумевается, что Неферти наблюдал за звездой Исиды — Сириусом, то есть следил за календарём, отмерял время[4]. Гелиопольский жрец богини Исиды Неферти предсказывает нашествие на Египет с Востока, передел собственности, природные катаклизмы, голод и противоречия внутри общества:

…придут азиаты в своей силе, когда они ожесточат сердца тех, кто будет на жатве, когда они отнимут упряжки с пахоты… будут повержены вельможи в стране… День будет начинаться преступлением; страна погибнет без остатка, без того, чтобы осталась запись о её судьбе… Один будет убивать другого. Я показываю тебе сына в виде врага, брата в виде противника. Человек будет убивать своего отца… Будет страна мала, а её руководители многочисленны; она будет опустошена, хотя её доходы велики…[12]

Неферти предрекает появление царя-южанина Имени (Аменемхет I)[3], «кто примет белую корону и возложит красную корону. Он соединит двойную корону. Он умиротворит Гора и Сета тем, что они любят»[12]. Установит порядок Маат новый фараон в стране, изгонит врагов, отстроит приграничные стены.

Правда придёт на своё место, а неправда будет устранена. Радуйся тот, кто увидит, тот, кто будет следовать за царём. Мудрец принесёт мне жертву, когда увидит, что то, о чём я говорил, происходит.[12]

Так оканчивается повествование. Имя писца сохранилось не полностью — «Писец [Мех]…»[12]

Анализ произведения

Автор произведения намеренно удревняет его — переносит события в Древнее царство, чтобы придать большую силу воздействия[13]. Произведение рассматривается не только как пропагандистский текст, утверждающий легитимность XII династии, захватившей власть у Ментухотепов, фараонов XI династии, но и как поэтический плач о катастрофах, которые наступили в Египте в течении первого переходного периода, художественное достоинство которого значительно превосходит его политическое значение[14].

Произведение условно делится три части: прозаическое введение (строки 1—19), пророчество о смутах и бедствиях (строки 20—57) и пророчество о воцарении царя-южанина, при котором несчастья прекратятся и восторжествует правда (строки 58—71). Как в целом ряде древнеегипетских памятников, «Пророчество» имеет рамку, написанную прозой, и основную часть, написанную поэтическим языком[3]. Введение по своему содержанию напоминает начало сказок из папируса Весткар[13], описания бедствий во второй части — другие египетские литературные памятники: «Разговор разочарованного со своим Ба», «Размышления Хахаперрасенеба» и «Речения Ипувера» (№ 339, Лейденский музей)[4][3].

См. также

Примечания

- ↑ Н. И. Балашов, М. Л. Гаспаров, П. А. Гринцер. Литература Древнего мира // История всемирной литературы / Брагинский И. С.. — АН СССР; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1984. — Т. 1. — С. 69, 70, 72. — 584 с. — 50 000 экз.

- ↑ Тураев Б. А. Египетская литература. — М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1920. — Т. 1. Исторический очерк древне-египетской литературы. — С. 72—73.

- 1 2 3 4 5 «Пророчество Неферти»: текст, датировка, переводы и содержание // Библейский альманах «Скрижали» : монография. Архивировано 10 января 2020 года.

- 1 2 3 4 5 Эйдельман Н. Я. Произошло же... // Знание — сила. — 1985. — № 7. — С. 37—40.

- ↑ Golénischeff W. Les Papyrus Hieratiques № 1115, 1116 А et 1116 B de l'Ermitage Imperial a St. Petersbourg (фр.). — СПб., 1913. — P. 2—3, 6—8, Pl. XXIII—XXVIII.

- ↑ Gardiner A. H. New Literary Works from Ancient Egypt (англ.) // The Journal of Egyptian Archaeology. — London, 1914. — No. 1. — P. 20—36.

- ↑ Кацнельсон И.С., Мендельсон Ф.Л. Пророчество Ноферти. — Фараон Хуфу и чародеи. Сказки, повести, поучения древнего Египта. — М., 1958. — С. 232–236.

- ↑ Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под ред. акад. В.В. Струве и Д. Г. Редера. — М.: Издательство восточной литературы, 1963. — С. 73–75.

- ↑ Хрестоматия по истории Древнего востока. Часть первая / под ред. акад. М. А. Коростовцева, д. и. н. И. С. Кацнельсона, проф. В. И. Кузищина. — М.: Высшая школа, 1980. — С. 53—56.

- ↑ Коростовцев, М. А. Египетский иератический папирус № 1116 Гос. Эрмитажа (Пророчество Неферти) // Краткие сообщения Института народов Азии АН СССР : Литературоведение и изучение памятников. — 1961. — Т. XLIV. — С. 45–58.

- ↑ Струве, В. В. По поводу статьи о папирусе 1116 // Записки коллегии востоковедов при Азиатском музее Российской Академии Наук. — Л., 1927. — № 2. — С. 405—406.

- 1 2 3 4 5 Перевод и комментарии Н.С. Петровского. Ред. Олейникова Е.: Пророчество Неферти. Энгурра (21 февраля 2016). Дата обращения: 10 июля 2017. Архивировано из оригинала 27 декабря 2017 года.

- 1 2 Кацнельсон, И. С. Художественная литература // Культура Древнего Египта. — М.: Наука, 1976. — С. 328—329.

- ↑ Tobin V. A. The Prophecies of Neferty (англ.) // The Literature of Ancient Egypt. An Anthology of Stories, Instructions, Stelae, Autobiographies, and Poetry. — Yale University Press, 2003. — P. 214. — ISBN 0-300-09920-7.

Литература

- «Поуче́ние Неферре́ху» (правильнее — «Поучение Неферти») // Польша — Прокамбий. — М. : Советская энциклопедия, 1955. — С. 300-301. — (Большая советская энциклопедия : [в 51 т.] / гл. ред. Б. А. Введенский ; 1949—1958, т. 34).