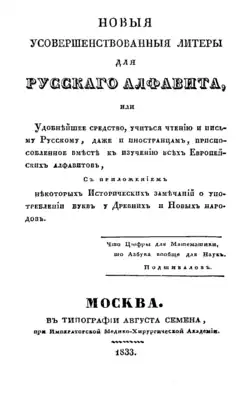

Опыт введения новых русских литер

| Опыт введения новых русских литер | |

|---|---|

| рус. дореф. Опытъ введенія новыхъ Русскихъ литеръ | |

| |

| Автор | неизвестно |

| Жанр | брошюра |

| Язык оригинала | русский[1] |

| Оригинал издан | 1833[2] |

| Издатель | Типография Семена Августа при Императорской Медико-Хирургической академiи |

| Страниц | 44 |

| Текст на стороннем сайте | |

«О́пыт введе́ния но́вых ру́сских ли́тер» (рус. дореф. Опытъ введенія новыхъ Русскихъ литеръ) — научно-популярная брошюра неизвестного автора, опубликованная в Москве в 1833 году. Содержит один из первых проектов латинизации русской письменности. Предложенный автором брошюры алфавит состоял из 27 знаков и представлял собой смесь латинских и кириллических букв.

Важной частью брошюры является авторский взгляд на историю развития русской письменности[3], а также теоретическое обоснование её модернизации. Вдохновлённый опытом петровских реформ, автор «Опыта» стремился создать простую, но эффективную систему письма, которая с одной стороны была бы направлена на унификацию с прочими европейскими алфавитами, а с другой — позволила бы легче и быстрее учиться письму. Для этого автор брошюры горячо рекомендовал на тот момент ещё новаторский звуковой метод обучения грамоте.

Предложенный автором брошюры проект латинизации русского письма был критически воспринят его современниками и не получил дальнейшего развития. Все последующие попытки подобного рода строились уже на иных принципах и не учитывали наработок автора «Опыта».

В настоящее время личность автора брошюры остаётся неизвестной. Существует гипотеза, которая по косвенным признакам связывает её с российским учёным П. И. Кёппеном, однако прямых доказательств этому нет.

Предыстория

Русский язык уже много веков неразрывно связан с кириллицей[4]. При этом попытки перевода русской азбуки на латинскую графику также имеют долгую историю. Движение за латинизацию русской письменности стало зарождаться ещё при Петре I[5] — введённый им в начале XVIII века гражданский шрифт зачастую рассматривается как частичная латинизация старославянской кириллицы[6][7].

В попытках ввести в России латинизированную систему письма нашло своё отражение западничество — одно из направлений в русской общественно-политической мысли, зародившееся в 30—40-e годы XIX века, которому зачастую противопоставляют славянофильство[8]. Спор между западниками и славянофилами отражает осмысление вопроса об исторической судьбе России, особенностях её культурно-цивилизационного развития в сопоставлении с опытом Европы и народов Востока[8]. Западники ратовали за европеизацию России, преодоление культурно-исторической и политической отсталости по сравнению с западной цивилизацией[9].

Проекты латинизации русского письма предлагались и на протяжении XIX века[10]. В расцвет правления Николая I, когда в 1833 году государственной идеологией были объявлены «православие, самодержавие, народность», выпады противников кириллицы лишь усилились[5]. Одна из первых попыток латинизации русского письма была предпринята в том же 1833 году[8], когда в Москве была издана анонимная брошюра под заглавием «Опыт введения новых русских литер»[5][11][комм. 1]. Несмотря на западнические взгляды её автора[13], брошюра была допущена в печать 13 (25) июля 1833 года с разрешения председателя Общества любителей российской словесности (1830—1833) профессора И. А. Двигубского[14].

Обоснование

Основной замысел автора брошюры состоял в том, чтобы создать максимально простую систему письма, которая с одной стороны была бы направлена на унификацию начертаний с прочими европейскими алфавитами, а с другой — позволила бы легче и быстрее учиться письму[15][16]. При этом под «всеми европейскими алфавитами» он подразумевал лишь разновидности латиницы, используемые европейскими народами[16]. В то же время автор намеревался отказаться от кириллических букв, в том числе заимствованных из греческого алфавита и не соответствующих какой-либо фонеме в русском языке[16]. Автор обосновывал необходимость реформы письма педагогическими соображениями (в частности, обучение детей чтению и письму), и предлагал упростить письмо и орфографию, чтобы сэкономить время для изучения наук[17].

В качестве своего предшественника и примера для подражания автор рассматривал Петра I[18], который в годы своих преобразований ввёл гражданский шрифт. Формальной целью программы было объявлено продолжение дела Петра и максимальное сближение русской азбуки с латинским алфавитом[19][20]. Таким образом, изменение письменности стало бы неизбежной частью интеграции России в культурное русло западноевропейских народов. При этом письменности явно придаётся первостепенное цивилизационное и символическое значение, далеко выходящее за рамки её, казалось бы, основной функции — фиксации звуков языка[20]. Совершенствование русской письменности связано не столько с её фонетической адаптацией, сколько с изменением её культурного и символического статуса. Автор проводил параллель с петровской реформой, когда некоторые буквы были упразднены как «лишние». Использование фразы «вовсе уничтожить»[21] явно указывает радикальность подобных изменений[20].

При этом автор не скрывал своего негативного отношения к архаичным элементам кириллицы[16]. Русский алфавит казался ему устарелым и непрактичным, в отличие от европейских алфавитов на латинской основе, которые он считает более современными и легкими в освоении и использовании[13]. Предложенное им средство к достижению поставленной цели — всемерное приближение русского письма к европейскому. Свою реформу он обосновывал не только практической пользой, но и эстетическими соображениями: смесь латиницы с кириллицей на основе преобладания первой давала бы красивые «дидотовские» шрифты, при введении которых «иностранцы не будут смотреть на наши буквы как на полуазиатские»[22][5][23].

Проведя краткий очерк об истории письменности[24][комм. 2], автор особенно отметил простоту и эффективность латиницы, которые, по его мнению, стали основными причинами её широкого распространения в Европе и среди «просвещённых народов»[25]. При этом он подчёркивал цивилизационный разрыв между Россией и Европой, относя Россию к непросвещённым странам[23]. Здесь он проводил параллель со вводом арабских цифр, сделавшими математику более доступной, и гипотетическим переходом на латинский алфавит[26], который, по его мнению, сделал более доступной уже письменность[22][23]. Таким образом, задача просвещения виделась автору, в том числе и в отказе от устаревшего, старого, неудобного, но привычного алфавита ради современного, нового, с обилием латинских заимствованных букв[13].

В данной брошюре впервые среди созданных в XIX веке проектов реформы русского алфавита был поднят вопрос о преодолении «алфавитной привычки». Именно она, как считал автор, являлась главным препятствием на пути внедрения новых алфавитных правил, и заставляла носителей языка использовать старые неудобные способы письма, вместо того, чтобы ввести новый практичный алфавит[27]. Мыслящие люди, по его мнению, должны были преодолеть эту самую привычность ради всеобщей грамотности, достижение которой на старом алфавите он считал невозможным из-за большого числа букв, слишком сложных для изучения и написания[13].

Предложенная автором программа преобразования русского письма включала в себя следующее[28]:

- реформировать русский алфавит в соответствии с предложенным проектом;

- ввести звуковой метод обучения грамоте;

- ввести обучение новому алфавиту: это, несмотря на некоторые усилия, по мнению автора, позволило бы сэкономить время, уменьшить трудности и сохранить интерес к дальнейшему обучению.

Алфавит

Для достижения поставленных целей автор предлагал коренным образом изменить внешний вид и русского дореформенного алфавита, который на тот период состоял из 35 букв: 11 из них планировалось оставить без изменений, шести — присвоить другое значение, десяти — другой облик, а оставшиеся восемь — упразднить вовсе[29]. Таким образом, предложенный автором брошюры алфавит состоял бы из 27[комм. 3] букв и имел бы следующий вид[30][31]:

| Прописные буквы | ||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ч | Ш | Ы | Ю | Я |

| Строчные буквы | ||||||||||||||||||||||||||

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | z | ч | ш | ы | ю | я |

Таким образом, из алфавита исключались восемь букв: и, щ, ъ, ь, ѣ, э, ѳ, ѵ, отказ от которых автор обосновывал их избыточностью[31]. При этом порядок латинских букв оставлен без изменений, а оставшиеся буквы кириллицы были добавлены в конец алфавита (ч, ш, ы, ю, я)[31]. Сходным образом была устроена и исходная кириллица, где в самом конце находились четыре греческие буквы, не имевшие соответствующего собственного фонетического значения в славянских языках[32]. Поскольку латиница используется для записи языков, относящихся к различным языковым группам и семьям, фонетическое значение отдельных букв может варьироваться[33].

Автор черпал вдохновение из других европейских алфавитов, в частности, французского[33]. Его вариант латиницы относится к алфавиту смешанного типа — автор не стал полностью отказываться от кириллицы, и оставил пять букв без изменений[33]. Такое решение, вероятно, было обусловлено тем, что в классической латинице просто не было всех необходимых букв, а возможное решение данной проблемы, реализованное, например, в чешском алфавите (č, š и т. д.), несколько противоречило основному замыслу автора, стремившегося визуально упростить начертания новых букв[33]. Смешение латинских и кириллических букв присутствовало в алфавитах Белинского, Езерского и Засядко.

Ниже в таблице приведено соответствие между буками дореформенной азбуки и алфавита, предложенного автором брошюры[30][34][комм. 4]:

| Русский дореформенный алфавит | ||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| А | Б | В | Г | Д | Е | Ѣ | Э | Ж | З | И | І | Ѵ | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ѳ | Х | Ц |

| Проект нового алфавита | ||||||||||||||||||||||||||

| A | B | V | G | D | Е | J | Z | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | F | H | C | |||||

Поскольку й (и с краткой) в дореформенной азбуке отдельной буквой не считалось, то её замена явно не оговаривалась, однако в предложенной системе она заменялась знаком ĭ[комм. 5] (латинская i с краткой)[комм. 6]. Такой способ обозначения неслогового характера звука в целом не характерен для латинской традиции. В частности, буква ĭ в настоящее время используется для записи добруджататарского языка в Румынии. Идея исключения буквы и из кириллицы позже была воплощена в современном белорусском алфавите, который на сегодняшний день является единственным кириллическим алфавитом, где отсутствует буква и, но при этом сохранилась й[35]. При этом латинская буква «J» в данном проекте на французский манер обозначает звук /ж/, а не /й/[33].

Замена букв производилась следующим образом[комм. 7]:

- ⟨щ⟩ заменялась сочетанием sч или шч[36][комм. 8], например: щастіе[sic] → счастіе (ср. совр. рус. счастие), щедро → счедро, щётъ[sic] → шчёт (ср. совр. рус. счёт) и т. д.;

- ⟨и⟩ заменялась на ⟨і⟩ (и десятеричное), которая после петровских реформ стала выглядеть идентично латинской i[36]: игла → ігла, иду → іду; мой → моĭ, лучшій → лучшіĭ (ср. совр. рус. лучший) и т. д.;

- ⟨ѵ⟩ также заменялась на і[36]: сѵнод → сінодъ (ср. совр. рус. синод), мѵро → міро (ср. совр. рус. миро) и т. д., несмотря на то, что в некоторых словах могла читаться как в[37]: Еѵангелие (ср. совр. рус. Евангелие);

- ⟨ъ⟩ на конце слов упразднялся, а в середине — заменялся дефисом[36]: cлогъ → слог, почеркъ → почерк, объявленіе → об-явленіе (ср. совр. рус. объявление), объясненіе → ob-ясненіе (ср. совр. рус. объяснение) и т. д.;

- ⟨ь⟩ заменялся знаком апострофа[36][комм. 9]: знать → знат’, мочь → моч’, деньги → ден’ги и т. д.[комм. 10];

- ⟨ѳ⟩ заменялась на ⟨f⟩[39], например: Ѳракія (лат. Thracia) → Фракія (ср. совр. рус. Фракия) и т. д.;

- ⟨э⟩, ⟨е⟩ и ⟨ѣ⟩ (ять) предлагалось на французский манер заменять соответственно на e (без диакритики), è (e с грависом) и ê (e с циркумфлексом)[40][комм. 11].

Идею заменить буквы ⟨е⟩, ⟨ѣ⟩ и ⟨э⟩ на латинскую ⟨e⟩ с добавлением диакритики автор «Опыта» заимствовал у писателя В. С. Подшивалова[41]. При этом автор проекта, как и Подшивалов, считал такие обозначения факультативными. Необязательной оставалась и буква «ё»[комм. 12]. В дальнейшем аналогичное решение в рамках своего проекта орфографической реформы предложил литературный критик В. Г. Белинский.

Различия между ⟨и⟩, ⟨і⟩, ⟨ѵ⟩ и ⟨ф⟩, ⟨ѳ⟩ устранялись полностью[31], что с одной стороны было обусловлено тем, что в латинице нет отдельных букв, которые могли бы последовательно передать такие различия, а с другой — желанием самого автора последовательно ввести фонематический принцип и тем самым упростить правописание[31].

В то же время автор отказался от дальнейшего разделения звуков (например, замены ч на тш и т. д.), что хотя и позволило бы сократить общее число букв, но привело бы к потере читаемости[30]. Однако неясно, почему буква «ы» не была заменена на латинскую «у», которой так и не нашлось места в новом алфавите[33].

Буквы ⟨е⟩, ⟨ю⟩, ⟨я⟩, обозначающие йотированные гласные, предлагалось использовать вне зависимости от позиции и произношения: zanяtie (занятіе), яntar’ (янтарь) и т. д. Исключение букв «ю» и «я» вызвало бы целый ряд проблем, связанных с обозначением предшествующих им мягких согласных, в результате чего сама идея реформы и простота существующей системы записи мягких звуков оказались бы под вопросом[33]. Дело в том, что введение отдельных графем для твёрдых и мягких согласных, как в вуковице, сделало бы новый алфавит чрезвычайно сложным, так как в русском языке почти все твердые согласные имеют свой смягченный вариант, что увеличило бы алфавит до более чем сорока букв. Кроме того, почти для каждой такой буквы пришлось бы искать новое начертание, поскольку графические решения для всех таких букв в кириллической письменной традиции по большей части отсутствуют[42].

Орфография

Хотя основной целью проекта была замена графической системы, а не реформа орфографии, изменение начертаний букв неизбежно затрагивало некоторые нормы правописания. Так, с упразднением отдельных букв сами собой устранились и некоторые орфограммы, например написание ⟨ъ⟩ в конце слов[11]. Однако в целом автор придерживался действовавшей на тот момент дореформенной орфографии с её характерными «книжными» особенностями:

- сохранялся прямой аналог буквы ять — ê (e с циркумфлексом);

- использование местоимения «оне» вместо «они» при перечислении слов женского рода во множественном числе: onê (рус. дореф. онѣ, ср. совр. рус. они);

- падежные окончания -ыя (-ія) вместо современных -ые (-ие), например: sobstvennыя (рус. дореф. собственныя, ср. совр. рус. собственные), raznыя (рус. дореф. разныя, ср. совр. рус. разные), legkiя[sic][комм. 13] (рус. дореф. лёгкія, ср. совр. рус. лёгкие) и т. д.;

- окончания -аго (-яго) в родительном и винительном падежах мужского и среднего рода: bednago[sic][комм. 14] (рус. дореф. бѣднаго, ср. совр. рус. бедного), groznago (рус. дореф. грознаго, ср. совр. рус. грозного), Jukovskago (рус. дореф. Жуковскаго, ср. совр. рус. Жуковского) и т. д.;

- морфологическое написание приставок с конечным /з/, например: bezчislennы (рус. дореф. безчисленны, ср. совр. рус. бесчисленны) и т. д.

Некоторые орфограммы из приведённых автором примеров справедливы и для современного правописания, однако в других проектах латинизации русского письма они были так или иначе пересмотрены:

- в ряде случаев сохранялся аналог мягкого знака после шипящих: doч’ (дочь) и т. д.;

- архаичные окончания -ого (-его), где по традиции буква ⟨г⟩ читается как /в/, например: ego (его), svoego (своего), odnogo (одного) и т. д., хотя, например, в проекте Белинского предлагались фонетические написания -ово (-ево): èvo (рус. дореф. ѐво), svoèvo (рус. дореф. своѐво), odnovo (рус. дореф. одново) и т. д.;

- отсутствие обозначений для взрывного [ɡ] и фрикативного [ɣ], при том, что такое различение было у Белинского, Кадинского и Засядко;

- буква ë (e с диерезисом) по-прежнему оставалась факультативной, т. е. не обязательной[43], а вместо неё могла использоваться буква ⟨e⟩, что соответствовало нормам того времени — в отличие от проектов Засядко и Яковлева[44], где подобная замена не допускалась;

Методология

.svg.png)

Наибольшей критике автор подверг устаревший буквослагательный метод обучения чтению, при котором учащиеся должны были запоминать название каждой буквы (аз, буки, веди и т. д.), затем по порядку перечислить названия каждой буквы в искомом слове, и лишь после этого произнести само слово целиком[23]:

- «светло» (свѣтло): слово + веди + ять = «све-», твердо + люди + он = «-тло»;

- «хорошо»: хер + он + рцы + он + ша + он.

Вышеописанный метод использовался ещё с древних времён, однако требовал от учащихся чрезвычайно много усилий и времени. Со временем его стал вытеснять более эффективный — звуковой метод[комм. 15]. Вдохновлённый опытом посещения немецкой школы, автор брошюры предлагал упростить процесс изучения алфавита, сосредоточившись только на звучании букв, без запоминания их названий (а, б, в вместо аз, буки, веди и т. д.)[45][31]. Для этого он предложил два варианта новых названий букв. В обоих вариантах названия для гласных совпадают с произношением, различие заключается лишь в произношении согласных[комм. 16]:

- По образцу латинского алфавита, но с одинаковым произношением согласных: «произношение + е» (бе, ве, ге и т. д.)[46][комм. 17];

- Упрощённый, в котором приделалось просто называть буквы одним соответствующим звуком (б, в, г и т. д.) — автор считал его предпочтительным первому[48].

В этом контексте автор брошюры ссылался на одну из работ российского педагога А. А. Гуслистого[49], который в 1820–1830-х гг. одним из первых в России стал применять вышеописанный метод[50]. Гуслистый активно продвигал этот подход, стремясь внедрить его в образовательную систему, однако его усилия не увенчались успехом[51]. Данный метод стал широко применяться в России лишь с 1860-х гг., так что на момент публикации брошюры высказанная автором мысль ещё оставалась новаторской[52].

Примеры

В конце брошюры автор приводит примеры небольших текстов на различных языках: немецком, польском, латинском, итальянском, английском и французском, а также их переводы с использованием предложенного алфавита, в частности отрывок из произведения Н. И. Гнедича[53]. В приведённых примерах содержатся некоторые отступления от вышеописанной системы, которые зачастую вызваны опечатками[43][комм. 18].

Перевод с немецкого языка[комм. 19], приводимый в оригинальной брошюре[54]:

| Современная русская орфография | Русская дореформенная орфография | Латиница |

|---|---|---|

| Против разных возражений, кои могут быть, можно бы здесь прибавить замечания; если б не было известно, что наши критики редко ищут истины для истины, но для личных причин, и чтобы в возражениях найти удовольствие, занятие и интерес. | Противъ разныхъ возраженій, кои могутъ быть, можно-бы здѣсь прибавить замѣчанія; если-бъ не было извѣстно, что наши Критики[55] рѣдко ищутъ истины для истины, но для личныхъ причинъ, и чтобы въ возраженіяхъ найти удовольствіе, занятіе и интересъ. | Protiv raznыh vozrajeniĭ, koi mohut[sic][комм. 20] bыt’, mojno-bы zdêś pribavit’ zamêчaniя; est’li-bы[sic] ne bыlo izvêstno, чto naшi kritiki rêdko isчut istinы dlя istinы, no dlя liчnыh priчin i чtobы v vozrajeniяh naĭti udovol’stvie, zanяtie i interes. |

Статья 1 Всеобщей декларации прав человека[комм. 21]:

| Современная русская орфография | Русская дореформенная орфография | Латиница |

|---|---|---|

| Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. | Всѣ люди рождаются свободными и равными въ своёмъ достоинствѣ и правахъ. Они надѣлены разумомъ и совѣстью и должны поступать въ отношеніи другъ друга въ духѣ братства. | Vsê lюdi rojdaюtsя svobodnыmi i ravnыmi v svoem dostoinstvê i pravah. Oni nadêlenы razumom i sovêst’ю i doljnы postupat’ v otnoшenii drug druga v duhê bratstva. |

Сводная таблица

| Буква | Название | Произношение | Примеры | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Латиница | МФА | Кириллица | МФА | Кириллица | ||

| Aa | a | [a] | а | /a/ | /а/ | tak (такъ). |

| Bb | be | [bɛ] | бе | /b/, /bʲ/ | /б/, /б’/ | b → б, бъ: bezmolvno (безмолвно). |

| Cc | ce | [t͡sɛ] | це | /t͡s/ | /ц/ | c → ц, цъ: serdce (сердце). |

| Dd | de | [dɛ] | де | /d/, /dʲ/ | /д/, /д’/ | d → д, дъ: dvor (дворъ); d’ → дь: grud’ (грудь). |

| Ee | e | [jɛ] | е | /ɛ/ | /э/ | etom (этомъ); è → е: ègo[табл. 1] (его); ê → ѣ: vsê (всѣ); ë → ё: sëstram[табл. 1] (сёстрамъ). |

| Ff | fe | [fɛ] | фе | /f/, /fʲ/ | /ф/, /ф’/ | f → ф, фъ, ѳ: fontan (фонтанъ), Frakiя (Ѳракія)[табл. 2]. |

| Gg | ge | [ɡɛ] | ге | /ɡ/, /v/[табл. 3] | /г/, /в/[табл. 3] | g → г, гъ: govorit (говоритъ), vdrug (вдругъ), Gireĭ (Гирей). |

| Hh | he | [xɛ] | хе | /x/ | /х/ | h → х, хъ: hudojestva (художества), raznыh (разныхъ). |

| Ii | i | [i] | и | /i/, /j/ | /и/, /й’/ | i → и, і, ѵ: interes (интересъ), razliчie (различіе), miro (мѵро)[табл. 2]; ĭ → й: naĭti (найти). |

| Jj | je | [ʐɛ] | же | /ʐ/ | /ж/ | j → ж, жъ: jivêe (живѣе), mojet (может, а не «моет»), Jukovskago (Жуковскаго, а не «Юковскаго»). |

| Kk | ke | [kɛ] | ке | /k/ | /к/ | k → к, къ: kto (кто), kraski (краски), kak (какъ). |

| Ll | le | [ɫɛ] | ле | /ɫ/, /lʲ/ | /л/, /л’/ | l → л, ль: liчnыh (личныхъ), otvêчal (отвѣчалъ); l’ → ль: tol’ko (только). |

| Mm | me | [mɛ] | ме | /m/, /mʲ/ | /м/, /м’/ | м → m, мъ: muzыka (музыка), nahodim (находимъ). |

| Nn | ne | [nɛ] | не | /n/, /nʲ/ | /н/, /н’/ | ń → нь: deń (день), volneńe (волненье). |

| Oo | o | [o] | о | /o/ | /о/ | odin (одинъ). |

| Pp | pe | [pɛ] | пе | /p/, /pʲ/ | /п/, /п’/ | p → п, пъ: predislovie (предисловіе). |

| Rr | re | [rɛ] | ре | /r/, /rʲ/ | /р/, /р’/ | r → р, ръ: razum (разумъ); r’ → рь: яntar’ (янтарь)[табл. 4]. |

| Ss | se | [sɛ] | се | /s/, /sʲ/ | /с/, /с’/ | s → с, съ: steklo (стекло); ś → сь: zdêś (здѣсь); sч → щ: isчut. |

| Tt | te | [tɛ] | те | /t/, /tʲ/ | /т/, /т’/ | t → т, тъ: tot (тотъ); t’ → ть: sut’ (суть). |

| Uu | u | [u] | у | /u/ | /у/ | u → у: ukraшaet (украшаетъ). |

| Vv | ve | [vɛ] | ве | /v/, /vʲ/ | /в/, /в’/ | v → в, въ, ѵ: vzor (взоръ), iskusstv (искусствъ); w → вв: wedeniя (введенія)[табл. 5]. |

| Zz | ze | [zɛ] | зе | /z/, /zʲ/ | /з/, /з’/ | z → з, зъ: zanяtie (занатіе). |

| Чч | чe | [t͡ɕɛ] | че | /t͡ɕ/ | /ч/ | ч → ч, чъ: чelovêk (человѣк); ч’ → чь: doч’ (дочь). |

| Шш | шe | [ʂɛ] | ше | /ʂ/ | /ш/ | ш → ш, шъ: obшirnêe (обширнѣе). |

| Ыы | ы | [ɨ] | ы | [ɨ] | [ы] | bыt’ (быть). |

| Юю | ю | [ju] | ю | /u/ | /у/ | lюbit (любитъ). |

| Яя | я | [ja] | я | /a/ | /а/ | tvoreniя (творенія). |

- 1 2 В приведённых примерах используется без диакритики.

- 1 2 В пероисточнике приводится только написание кириллицей, см. раздел § Алфавит.

- 1 2 Справедливо для некоторых написаний, см. раздел § Орфография.

- ↑ Буква «Ŕŕ» (r с акутом) в тексте брошюры не встречается.

- ↑ Подобное написание встречается только в названии самой брошюры. Вероятно, является ошибкой либо собственной инициативой наборщика, так как в самой брошюре о правилах употребления буквы «Ww» ничего не сказано[16]

Критика

Выход брошюры летом 1833 года почти сразу же привлёк внимание современников. Так, одним из первых на неё обратил внимание российский писатель и литературный критик Н. А. Полевой, в том же году опубликовав критическую заметку в журнале «Московский телеграф»[56]. В ней он в целом приветствовал благие намерения неизвестного энтузиаста[57], вместе с тем указав на бесперспективность вышеописанной затеи[58]. Рецензент подверг резкой критике предложенный проект преобразования русской азбуки, решительно отвергнув саму идею латинизации русского письма[59]. На заявление автора брошюры о том, что после ввода латиницы «иностранцы не будут смотреть на наши буквы как на полуазиатские» Полевой отреагировал следующим образом[59]:

Да пусть смотрят как им угодно! Их не страшат ни санскритские, ни еврейские буквы, ни китайские символы, ни египетские иероглифы; почему же не узнать им наших красивых, лёгких для запамятования[sic], букв?

Оригинальный текст (рус. дореф.)Да пусть смотрятъ какъ имъ угодно! Ихъ не страшатъ ни Санскритскія, ни Еврейскія буквы, ни Китайскія символы, ни Египетскіе гіероглифы; почему-же не узнать имъ нашихъ красивыхъ, легкихъ для запамятованія буквъ?

Полевой не находил в латинизации существенных преимуществ ни для иностранцев, ни для самих носителей русского языка, отмечая, что[60]:

<…> другая выгода ограничивается только тем, что ленивые не должны будут замечать, где употребление велит писать роковые ѳ, ѣ, ѵ, и, э.

Оригинальный текст (рус. дореф.)<…> другая выгода ограничивается только тѣмъ, что лѣнивые не должны будутъ замѣчать, гдѣ употребленіе велитъ писать роковыя ѳ, ѣ, ѵ, и, э.

Главным же затруднением русской орфографии Полевой считал не наличие дублетных букв, а в целом характерное для неё расхождение между произношением и написанием слов[61]. Гипотетический переход на новую азбуку он счёл невозможным, отметив, что для этого потребовалось бы переучивать целое поколение грамотных носителей языка, привыкших писать кириллицей[62]. Более того, по мнению критика, новая азбука не в полной мере соответствовала фонетике русского языка[63]:

Буква «е» не заменяет «э», буква «i» не заменяет «й»; исключенный «ъ» вопиет в словах: объявление, разъярённый; изгнанный «ь» вступается за себя в словах: скорбь, деньги. Несчастные: «щ», «ѵ», «и» теперь в гонении; кажется поделом. Новых изгнанников хотят заменить ударениями и значками; но велика ли выгода от этого, Не труднее ли привыкнуть к ударениям, чем к буквам?

Оригинальный текст (рус. дореф.)Буква e не замѣняетъ э, буква i не замѣняетъ й; исключенный ъ вопіетъ въ словахъ: объявленіе, разъяренный; изгнанный ь вступается за себя въ словахъ: скорбь, деньги. Несчастные: щ, ѵ, и теперь въ гоненіи; кажется по дѣломъ. Новыхъ изгнанниковъ хотятъ замѣнить удареніями и значками; но велика ли выгода отъ этого, Не труднѣе-ли привыкнуть къ удареніямъ, чѣмъ къ буквамъ?

Мнение Полевого всецело разделял российский филолог Я. К. Грот[64]. В своей работе «Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне» он упомянул данный проект[65], назвав предложенные автором брошюры нововведения «фантастическими», однако на их фоне отметил звуковой метод обучения грамоте, который к тому времени уже получил в России некоторое распространение[52]. При этом Грот, как и Полевой, также выступил против латинизации русского письма и дал ответ тем, кто находит русскую азбуку безобразной, а русское письмо — «неграциозным и неловким отродьем щеголеватого письма греков»[66]:

Попытки ввести у нас латинский алфавит никогда не будут иметь успеха, как не имели его до сих пор. Полуторавековое существование русского гражданского письма и довольно уже богатая литература, распространение в печати, навсегда обеспечивают сохранение нашей национальной азбуки.

Оригинальный текст (рус. дореф.)Попытки ввести у насъ латинскій алфавитъ никогда не будутъ имѣть успѣха, какъ не имѣли его до сихъ поръ. Полуторавековое существованіе русскаго гражданскаго письма и довольно уже богатая литература, распространеніе въ печати, навсегда обезпечиваютъ сохраненіе нашей національной азбуки.

У автора брошюры, как и у всех, кто предлагал перейти на латиницу в то время, не было никаких полномочий для осуществления подобного проекта[67]. В XIX веке образованные круги скептически относились к радикальным реформам русской письменности, на что сетовал и сам автор брошюры: «мужи, посвятившие себя <…> словесности, <…> не могли убедить уничтожить ненужные буквы»[68]. Кириллица уже воспринималась как часть культурного наследия, а латинизация могла ассоциироваться с влиянием Запада. «Опыт введения новых русских литер» не имел никаких последствий и не получил дальнейшего развития. Хотя предложенный автором гибридный алфавит не был реализован, его критика избыточности кириллицы и аргументы в пользу звукового метода обучения впоследствии находили отклик в педагогических дискуссиях XIX века.

Вышеописанный проект стал представлять исключительно исторический интерес и эпизодически упоминался лишь в работах отдельных языковедов[10][65][5][69][67]. Тем не менее попытки латинизации русского письма продолжились и впредь[67]. Так, спустя почти сорок лет после публикации «опыта» с аналогичной, но менее радикальной идеей выступил публицист Николай Засядко[52][комм. 22]. Впоследствии некоторые из представленных автором брошюры нововведений были осуществлены в рамках реформы русской орфографии 1918 года[70], однако сама латинизация осуществлена не была.

Подробный анализ вышеописанной брошюры провёл сербский филолог Никола Янкович (серб. Никола Янкович)[71], который, признавая отдельные новаторские элементы, выявил ряд существенных недостатков в программе автора в сравнении с русским дореформенным письмом[43]:

- отсутствие графического единообразия, вызванное комбинированием латинских и кириллических букв, виделось рецензенту некоторым недостатком предложенного алфавита;

- в дореформенном алфавите перед гласными и буквой «й» для повышения читаемости использовалась буква «Іі» (десятеричное и), например: рус. дореф. возраженій; латиница не даёт такой возможности и использует два варианта одной и той же графемы рядом друг с другом — vozrajeniĭ[комм. 23];

- непоследовательность при обозначении мягкости согласного: в одних случаях для этого использовался знак акута (как в польском алфавите), в других — апостроф, а иногда мягкость и вовсе не обозначалась[комм. 24]: zdêś (здѣсь)[72], est’li (есть ли)[72], utêшat (утѣшать)[73], blagoslovlяt[sic] (благословлять)[73], deń (день)[73], umeńшit’ (уменьшить)[73], grud’ (грудь)[74], povelitel’ (повелитель)[74], skonчаlas[sic] (скончалась)[75] и т. д.

Далее Янкович указывает на характерные недостатки букв с апострофами и другими диакритическими знаками, поскольку те зачастую представляют собой лишь вспомогательный инструмент по отношению к самой графеме[76]. По его мнению, наличие опечаток в приведенных автором примерах, является закономерным следствием такого подхода — диакритика в целом сложна для восприятия, в результате чего про неё нередко забывают и не используют на практике[76]. В качестве примера такого письма Янкович приводит так называемую «остриженную» латиницу для сербохорватского языка, в которой такие буквы, как ⟨š⟩, ⟨ć⟩ и ⟨dž⟩, пишутся без соответствующих надстрочных знаков[77].

Предложенный автором брошюры проект реформы Янкович критикует за её неполноту и непоследовательность. В частности, для некоторых букв не были подобраны соответствующие аналоги из латиницы, а некоторые и вовсе были оставлены в начальном виде, что в результате приводит к смешению двух различных систем письма и указывает на незавершённый, переходный характер нового алфавита — от кириллицы к латинице[16], с перевесом в пользу последней. Аналогичный подход применялся для румынского переходного алфавита в XIX веке.

Предполагаемая личность автора

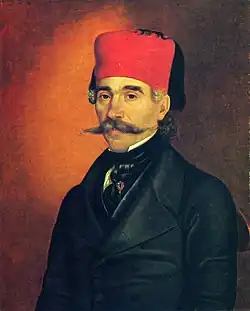

До настоящего времени доподлинно установить личность автора брошюры не удалось[комм. 25]. Однако существует гипотеза, что её составитель мог быть знакомым или коллегой В. С. Караджича[3] — выдающегося сербского лингвиста XIX века и создателя современной сербской кириллицы (вуковицы).

Данное предположение высказал[комм. 26] сербский филолог Никола Янкович[71], который находил определённое сходство между текстом «Опыта» и ключевым трудом Караджича — «Первым сербским букварем (сербохорв. Први српски буквар)[78][3], вышедшем всего за несколько лет до появления брошюры. В пользу этой гипотезы, по мнению Янковича, свидетельствует и то, что автор «Опыта», как и Караджич, горячо рекомендовал звуковой метод обучения грамоте[79]. Янкович считает, что составитель брошюры, по крайней мере, должен был быть знаком с работами Караджича, что даёт основание для попытки установить имя предполагаемого автора брошюры с помощью данных из его переписки с его российскими коллегами[80].

Таким образом, по мнению Янковича, наиболее вероятным автором брошюры является П. И. Кёппен — российский академик, член Вольного общества любителей русской словесности (ВОЛРС)[80]. Имя Кёппена частно упоминается в переписках Караджича и Е. Б. Копитара[81][82][83][84]. Более того, Караджич высылал Кёппену свои важнейшие статьи, а также все выпуски журнала «Даница» за 1827 год[85], где был опубликован «Обзор сербского букваря» (сербохорв. Оглед српског буквара)[79], впоследствии изданный отдельной книгой.

Помимо прочего, Янкович указывает на Кёппена как на возможного автора «Опыта» и по некоторым косвенным признакам[86]. Так, его интерес к славянской латинице Янкович объясняет тем, что именно Кёппен впервые[комм. 27] издал Фрейзингенские отрывки — древнейший из сохранившихся текст на славянском языке, записанный латиницей[86]. Кроме того, на одной из страниц брошюры имеется рисунок, явно отсылающий к теме географии: циркуль, компас, свитки, перья, а также две книги с надписями «География» (рус. дореф. Географія) и «План» (Plan)[87]. Янкович связывает это с тем, что Кёппен был одним из основателей и многолетним членом Русского географического общества (РГО)[86]. Также Янкович отмечает, что Кёппен по происхождению был немцем, и, вероятно, именно с этим, по его мнению[86], связаны похвалы автора брошюры немецкому трудолюбию и педантичности[88].

Комментарии

- ↑ Альтернативное название — «Новые усовершенствованные литеры для русского алфавита, или удобнейшее средство учиться чтению и письму русскому даже и иностранцам, приспособленное вместе к изучению всех европейских алфавитов, с приложением некоторых исторических замечаний об употреблении букв у древних и новых народов» (рус. дореф. Новыя усовершенствованныя литеры для русскаго алфавита, или Удобнѣйшее средство учиться чтенію и письму Русскому даже и иностранцамъ, приспособленное вмѣстѣ къ изученію всехъ Европейскихъ алфавитовъ, с приложеніемъ некоторыхъ Историческихъ замечаній о[sic] употребленіи буквъ у Древнихъ и Новыхъ народовъ)[12].

- ↑ Со ссылкой на труд Н. М. Карамзина «История государства Российского».

- ↑ Именно такое количество букв указывает сам автор брошюры. Апостроф, è, ê и ĭ отдельными буквами не считались.

- ↑ Однако далее по тексту брошюры следуют некоторые теоретические рассуждения. В них и в примерах показана система, немного отличающаяся от приведённой и предложенной выше.

- ↑ Заглавной формы в брошюре не приведено.

- ↑ В тексте брошюры используется именно кириллическая кратка, а не латинское бреве: первая имеет утолщения по краям, в то время как второе — в середине.

- ↑ Примеры замены в первоистонике записаны кириллицей.

- ↑ Диграфы, как и буквы с диакритическими знаками, в алфавит не входили.

- ↑ В первоисточнике не приведено названия для знака, а по своему виду он скорее напоминает знак ′ (штрих) и отличается от апострофа во французском тексте, приведённом в брошюре. Янкович рассматривает этот знак как апостроф[38].

- ↑ В примерах из брошюры знак ′ после букв ⟨n⟩, ⟨s⟩ ставится не справа, а над соответствующими буквами (т. е. это буквы с акутом): «volneńe» (волненье), «umeńшit’» (уменьшить), «sklonivшiś» (склонившись) и т. д. Предположительно, аналогично ведёт себя этот знак в сочетании с ⟨z⟩, но соответствующие примеры, вероятно, представляют собой опечатки, где должно было быть ś: «jivopiź» (живопись).

- ↑ Однако в примерах использования новой письменности буквы e и è не используются, а для передачи и буквы ⟨э⟩, и буквы ⟨е⟩ используется e; написания слов «poêziя» (поэзія) и «preimusчеstvênnѐe» (преимущественнѣе) можно считать опечатками.

- ↑ В примерах нигде не используется.

- ↑ Диакритика над ⟨e⟩ отсутствует в первоисточнике, с ней было бы «lëgkiя».

- ↑ С диакритикой было бы «bêdnago».

- ↑ Термин «звуковой метод» в брошюре не используется напрямую, но описан его принцип: обучение через произношение букв как звуков.

- ↑ Для ĭ, которая, по всей видимости, не задумывалась как отдельная буква, в первом варианте приводится название «й», а во втором варианте названия не приводится вовсе.

- ↑ Ранее данный способ рекомендовал Подшивалов «как немало способствующий к изучению иностранных языков»[47]

- ↑ Как уже было сказано выше, в вопросе о написании ⟨е⟩ и ⟨ѣ⟩ отступление от первоначального проекта последовательно, в некоторых же случаях в первоначальном тексте о каком-то явлении ничего не было сказано, а описано оно было только ниже.

- ↑ Приводится по оригинальной публикации 1833 года, т. е. не в современной орфографии.

- ↑ В исходном тексте — «mohut» вместо «mogut», что, вероятно, является опечаткой.

- ↑ Текст латиницей приведён на основе других примеров.

- ↑ Грот не приводит пояснения на счёт предложения Засядко, однако его проект изначально не задумывался как латинизация.

- ↑ При этом сам Янкович отмечает, что аналогичная ситуация сложилась и в современном русском алфавите после орфографической реформы 1918 года.

- ↑ Что совершенно недопустимо с точки зрения русского правописания и однозначно рассматривается как орфографическая ошибка. Впрочем (этой идеи у Янковича, однако, нет), отсутствие мягкости можно было бы объяснить не странностью подхода к отображению мягкости, а опечатками.

- ↑ Во всяком случае, ни Полевой, ни Грот в своих работах предположений на этот счёт не делали.

- ↑ В рамках научной статьи в рецензируемом журнале.

- ↑ В 1827 году, то есть до выхода брошюры.

Примечания

- ↑ Российская государственная библиотека — 1862.

- ↑ Опыт введения новых Русских литер — М.: 1833. — 44 с.

- 1 2 3 Янкович, 2021, с. 167.

- ↑ Алпатов, 2015, с. 9.

- 1 2 3 4 5 Моторин, 2014.

- ↑ Яковлев, 1930, с. 27.

- ↑ Иванова, 2013, с. 205.

- 1 2 3 Нарлох, 2014, с. 44.

- ↑ Ламанский, 2010, с. 13.

- 1 2 Иванова, 2013, с. 206.

- 1 2 Янкович, 2021, с. 157.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 2.

- 1 2 3 4 Лубянкина, 2013, с. 71.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 3.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 30—31.

- 1 2 3 4 5 6 Янкович, 2021, с. 158.

- ↑ Янкович, 2021, с. 158—159.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 7, 30—31: «какъ благотворнымъ солнцемъ разливавшемъ повсюду лучи просвещенія».

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 8.

- 1 2 3 Янкович, 2021, с. 159.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 7.

- 1 2 ОВНРЛ, 1833, с. 16.

- 1 2 3 4 Янкович, 2021, с. 160.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 9—15.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 12, 29.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 15—16.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 30.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 22—23.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 22: «сдѣлать еще нѣкоторую перемѣну въ самой азбукѣ, приспособивъ окончательно нѣсколько буквъ почеркомъ къ Латинскимъ <…> по сему приспособленію: 11 буквъ остаются прежнія, 6 буквъ получаютъ другое значеніе, только 10 буквъ прежней азбуки примутъ другой почеркъ; отъ чего изъ 35 буквъ старой азбуки, 8 б. уничтожится вовсе и останется для новой Русской азбуки 27 буквъ, кои будутъ гораздо болѣе сообразны съ прямымъ произношеніемъ Русскаго языка, а еще вдвое болѣе облегчится способъ самаго изученія».

- 1 2 3 ОВНРЛ, 1833, с. 24.

- 1 2 3 4 5 6 Янкович, 2021, с. 161.

- ↑ Янкович, 2021, с. 161—162.

- 1 2 3 4 5 6 7 Янкович, 2021, с. 162.

- ↑ Янкович, 2021, Прилог 1, с. 161.

- ↑ Янкович, 2021, прим. 10, с. 161.

- 1 2 3 4 5 ОВНРЛ, 1833, с. 26.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, прим. 16, с. IV.

- ↑ Янкович, 2021, с. 163: «уместо ь се пише апостроф».

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 26—27.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 27—29.

- ↑ Подшивалов, 1816, с. 93—95.

- ↑ Янкович, 2021, прим. 15, с. 162.

- 1 2 3 Янкович, 2021, с. 163.

- ↑ Алпатов, 2015, с. 17.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 17—22.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 25: «одиноковое[sic] произношеніе будет облегчительнѣе».

- ↑ Подшивалов, 1816, с. 99.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 25: «еще правдоподобнѣе и вразумительнѣе».

- ↑ Гуслистый, 1831, с. 17, 22.

- ↑ Гуслистый, Алексей // Новый энциклопедический словарь: В 48 томах (вышло 29 томов). — СПб., Петроград, 1911—1916.

- ↑ Гуслистый, Алексей // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- 1 2 3 Грот, 1876, с. 219.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 32—37.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 32—33: «Wieder verschiedene Tadel, die man voraussiehet, könnten Gründehier entgegengesetzet werden, wenn nizht alzübekannt, dasz unsere Critiker selten das Wahre der Wahrheit wegen suchen, sondern persönlicher Ursachen wegen, ihr Vergnügen, Beschäftigung, und Befriedigung im Tadeln finden».

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 32: «Это не об русскихъ».

- ↑ Полевой, 1833, с. 262.

- ↑ Полевой, 1833, с. 267.

- ↑ Полевой, 1833, с. 263, 267.

- 1 2 Полевой, 1833, с. 263—264.

- ↑ Полевой, 1833, с. 264—265.

- ↑ Полевой, 1833, с. 265.

- ↑ Полевой, 1833, с. 265—266.

- ↑ Полевой, 1833, с. 266.

- ↑ Грот, 1876, с. 221.

- 1 2 Нарлох, 2014, с. 48.

- ↑ Грот, 1876, с. 120.

- 1 2 3 Горшков, 2023, Русская латиница?.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 30: «мужи, посвятившіе себя <…> словесности, <…> не могли убедить уничтожить ненужныя буквы».

- ↑ Янкович, 2021.

- ↑ Янкович, 2021, прим. 18, с. 163.

- 1 2 Biografija, Nikola Janković (серб.). Akademija Zapadna Srbija. Дата обращения: 5 марта 2025. Архивировано 17 августа 2024 года.

- 1 2 ОВНРЛ, 1833, с. 33.

- 1 2 3 4 ОВНРЛ, 1833, с. 35.

- 1 2 ОВНРЛ, 1833, Вahчisaraĭskiĭ Fontan, с. 36.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 34.

- 1 2 Янкович, 2021, с. 163—164.

- ↑ Янкович, 2021, прим. 19, с. 164.

- ↑ Янкович, 2021, Прилог 2, с. 164—165.

- 1 2 Янкович, 2021, с. 164.

- 1 2 Янкович, 2021, с. 165.

- ↑ Караџић, 1987, с. 318: «Драго ће ми бити ако се с Ке(пе)ном састанем (само да се на мимоиђемо, т ј. да се ја не десим у Али кад он у Липиску дође, а док он дође у Алу, ја да не отидем у Липиску)».

- ↑ Караџић, 1987, с. 392—393: «Господин Кепен, којега познајете, био је овде (у Каселу) неколико дана, и донео ми је понеку словенску новост, не могу да га пустим да оде, а да Вас не поздравим по њему пошто свраћа и у Хале. <…> Кепен се управо одлучио да иде најпре у Гетинген, а отуда опет овамо, хоће да се задржи још и у Вајмару, Готи и Јени, дакле тешко да ће стићи у Хале пре 14 дана».

- ↑ Караџић, 1987, с. 401: «Хвала Вам што сте ми писали по господину Кепену (већ сам добио једно писмо за њега из Кијева, надам се да ћу га срести у Вајмару 14-ог)».

- ↑ Караџић, 1989, с. 241: «Кажите Кепену за мене, да сам рад зиму провести у Бечу с фамилијом, и утом ћу гледати да издам један Lesebuch и нову Српску Граматику, па ћу на прољеће преко Далмације у Црну Гору».

- ↑ Караџић, 1989, с. 372.

- 1 2 3 4 Янкович, 2021, с. 166.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 31.

- ↑ ОВНРЛ, 1833, с. 17—19.

Библиография

- Опыт введения новых русских литер : [рус. дореф.] : [арх. 25 сентября 2012] = Опытъ введенія новыхъ Русскихъ литеръ. — М. : Типография Семена Августа, 1833. — 44 с.

Литература

- Чтение и письмо = Чтеніе и письмо / Подшивалов В. С. // Труды Общества любителей российской словесности : [рус. дореф.] : [арх. 30 июня 2019] = Труды Общества любителей россійской словесности. — М. : Университетская типография, 1816. — Т. 5. — С. 82—112. — 213 с.

- Гуслистый А. А. Способ обучать детей читать по-русски без заучивания складов в самое короткое время / Соч. Алексея Гуслистого. — М., 1831.

- Полевой Н. А. Новые усовершенствованные литеры для русского алфавита, или удобнейшее средство учиться чтению и письму русскому даже и иностранцам, приспособленное вместе к изучению всех европейских алфавитов, с приложением некоторых исторических замечаний об употреблении букв у древних и новых народов : [рус. дореф.] = Новыя усовершенствованныя литеры для русскаго алфавита, или Удобнѣйшее средство учиться чтенію и письму Русскому даже и иностранцамъ, приспособленное вмѣстѣ къ изученію всехъ Европейскихъ алфавитовъ, с приложеніемъ некоторыхъ Историческихъ замечаній о употребленіи буквъ у Древнихъ и Новыхъ народовъ // Московский телеграф. — 1833. — № XIII (июль). — С. 262—268.

- Грот Я. К. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне : филолические разыскания Я. Грота : [рус. дореф.] : [арх. 25 июля 2011] = Спорные вопросы русскаго правописанія отъ Петра Великаго донынѣ : филолическія разысканія Я. Грота. — 2-е изд., значит. пополненное с подробным указателем всех сомнительных случаев. — СПб. : тип. имп. Акад. наук, 1876. — Т. II. — 460 с. — ББК 81.2Рус-2.

- Яковлев Н. Ф. За латинизацию русского алфавита : [арх. 16 июня 2002] // Культура и письменность Востока : журн.. — Баку, 1930. — Кн. 6. — С. 27—43.

- Караџић В. С. Преписка II (1822—1825) : [сербохорв.]. — Београд : Просвета, 1987.

- Караџић В. С. Преписка III (1826—1828) : [сербохорв.]. — Београд : Просвета, 1989.

- Ламанский В. И. Геополитика панславизма / Сост., предисл., комментарии Ю. В. Климаков. Отв. ред. О. А. Платонов. — М. : Институт русской цивилизации, 2010. — 2010 с. — ISBN 978-5-902725-65-7.

- Иванова E. Э. С кириллицей через века и страны : [арх. 18 апреля 2018] / Иванова E. Э., Рут М. Э. // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2, Гуманитарные науки : науч. журн. — 2013. — Т. 15, № 1 (111). — С. 202—212. — УДК 811.16 02 + 811.124 02 + 81-112 + 003.349 + 003.344. — ISSN 2587-6929.

- Лубянкина Е. А. Алфавит как привычка и как традиция в текстах алфавитных проектов XIX века // Антропология. Фольклористика. Социолингвистика : Сборник тезисов : [арх. 25 сентября 2020]. — СПб. : ЕУСПб, 2013. — С. 70—73. — 112 с.

- Моторин А. В. Борьба кириллицы и латиницы : К вопросу об иконичности письма : [арх. 1 сентября 2016] // Православие.Ru. — 2014. — 23 мая.

- Нарлох А. О латинизации русского письма в XVIII–XIX вв. : [арх. 14 мая 2024] // Studia Rossica Gedanensia : журн. — 2014. — № 1 (25 января). — С. 38—50. — ISSN 2392—3644.

- Алпатов В. М. Русская латиница Н. Ф. Яковлева : [арх. 2 июня 2020] // Научный диалог : науч. журн. — 2015. — № 3 (39). — С. 8—28. — УДК 003.349.3.034:003.344. — ISSN 2227-1295.

- Янкович Н. Опытъ введенія новыхъ русскихъ литеръ как попытка введения латиницы в русский язык : [серб.] : [арх. 16 июня 2022] = Опытъ введенія новыхъ русскихъ литеръ као покушај увођења латинице у руски језик : науч. журн // Славистика. — 2021. — № XXV/2 (6 октобра). — С. 157—167. — УДК 811.161.1’35. — ISSN 2738-1358. — doi:10.18485/slavistika.2021.25.2.12.

Ссылки

- Горшков А. И.. Реформы русской орфографии. Грамота.ру (17 августа 2023). Дата обращения: 27 марта 2025. Архивировано 3 марта 2024 года.